Un Centre dédié à la recherche sur André Gide

Le Centre d’Études Gidiennes a vocation à coordonner l'activité scientifique autour de Gide, diffuser les informations relatives aux manifestations gidiennes et à rendre visibles et accessibles les études qui lui sont consacrées.

Nous trouver

Centre d’études gidiennes Bureau 49, bâtiment A UFR Arts, lettres et langues Université de Lorraine Île du Saulcy F-57045 Metz cedex 01Nous écrire

Stephanie Bertrand Jean-Michel Wittmann

Jui.

François Bompaire a soutenu sa thèse, « Ironie et communication littéraire à partir de l’œuvre fictionnelle d’André Gide », préparée sous la direction de Didier Alexandre (Sorbonne Université) le 19 juin 2018 à la Maison de la Recherche, à Paris. Le jury, composé également de Paul Demont (Sorbonne Université), de Peter Schnyder (Université de Haute-Alsace), de Pierre Schoenjtes (Université de Gand) et de Jean-Michel Wittmann (Université de Lorraine), lui a décerné la mention Très honorable avec ses félicitations.

Résumé. Face à l’incohérence apparente de la notion d’ironie, cette thèse vise, non à valoriser l’impossibilité de la définir et le protéisme de la notion, mais à construire une définition sur des principes alternatifs : attention aux traits communs plutôt qu’aux variations, aux processus longs qu’à la succession des significations, définition de l’ironie comme acte communicationnel plutôt que comme mécanique formelle. L’ironie, à partir du monde grec, est tenue pour un acte de communication, non réductible à la linguistique pragmatique : comment contrôler la socialisation en contexte dangereux, en se tenant au plus près de l’ennemi? La résolution de ce problème dans l’échange passe par l’invention de formes, dont certaines, antiphrase en tête, s’autonomisent et deviennent des formes fixes, parmi d’autres, de l’ironie. Je m’efforce ensuite de suivre la façon dont se maintient cette définition non formelle en étant attentif, jusqu’au romantisme d’Iéna, à l’analyse de la communication à l’œuvre dans les réflexions sur l’ironie. L’œuvre fictionnelle d’André Gide, déployant une grande variété de formes d’ironie et habitée par le secret, biographique et sexuel, est relue comme remettant en jeu ce contrôle de la socialisation dangereuse et comme déployant, derrière la notion de collaboration, une réflexion sur la communication littéraire. D’autre part, l’œuvre d’André Gide est ressaisie dans la perspective d’une histoire de l’ironie au dix-neuvième siècle. L’antiphrase n’est alors pas centrale : à la figure de Voltaire s’attache l’idée de raillerie de l’idéal, qui constitue un poids sémantique déterminant l’adaptation des différentes traditions ironiques au cadre français.

Résumé. Face à l’incohérence apparente de la notion d’ironie, cette thèse vise, non à valoriser l’impossibilité de la définir et le protéisme de la notion, mais à construire une définition sur des principes alternatifs : attention aux traits communs plutôt qu’aux variations, aux processus longs qu’à la succession des significations, définition de l’ironie comme acte communicationnel plutôt que comme mécanique formelle. L’ironie, à partir du monde grec, est tenue pour un acte de communication, non réductible à la linguistique pragmatique : comment contrôler la socialisation en contexte dangereux, en se tenant au plus près de l’ennemi? La résolution de ce problème dans l’échange passe par l’invention de formes, dont certaines, antiphrase en tête, s’autonomisent et deviennent des formes fixes, parmi d’autres, de l’ironie. Je m’efforce ensuite de suivre la façon dont se maintient cette définition non formelle en étant attentif, jusqu’au romantisme d’Iéna, à l’analyse de la communication à l’œuvre dans les réflexions sur l’ironie. L’œuvre fictionnelle d’André Gide, déployant une grande variété de formes d’ironie et habitée par le secret, biographique et sexuel, est relue comme remettant en jeu ce contrôle de la socialisation dangereuse et comme déployant, derrière la notion de collaboration, une réflexion sur la communication littéraire. D’autre part, l’œuvre d’André Gide est ressaisie dans la perspective d’une histoire de l’ironie au dix-neuvième siècle. L’antiphrase n’est alors pas centrale : à la figure de Voltaire s’attache l’idée de raillerie de l’idéal, qui constitue un poids sémantique déterminant l’adaptation des différentes traditions ironiques au cadre français.

Jui.

Séminaire organisé par Robert Kopp (Université de Bâle) et Peter Schnyder (Université de Haute-Alsace)

du 11 au 16 juin 2018 à la Fondation des Treilles (Var)

programme complet disponible ici

En haut, P. Masson, S. Bertrand, P. Schnyder, A. Fuentes, N. Drouin.

Au premier rang, J.-P. Clément, A. Voegele, M. Sagaert, P. Codazzi, L. Carlier, T. Hunkeler, A. Cerisier, J.-M. Wittmann.

Jui.

Vous trouverez ici un appel à candidature pour un postdoctorat en recherches gidiennes à l'Université de Haute-Alsace.

Titre requis : Doctorat ès lettres, avoir effectué des recherches sur l’œuvre de Gide.

Début de l’engagement : 1er septembre 2018.

Le support est d’un an et renouvelable une fois.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser, avant le 25 juin 2018, une lettre de motivation, un CV complet et une bibliographie par courriel à :

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

L’audition des candidat(e)s retenu(e)s est prévue fin juin 2018.

Jui.

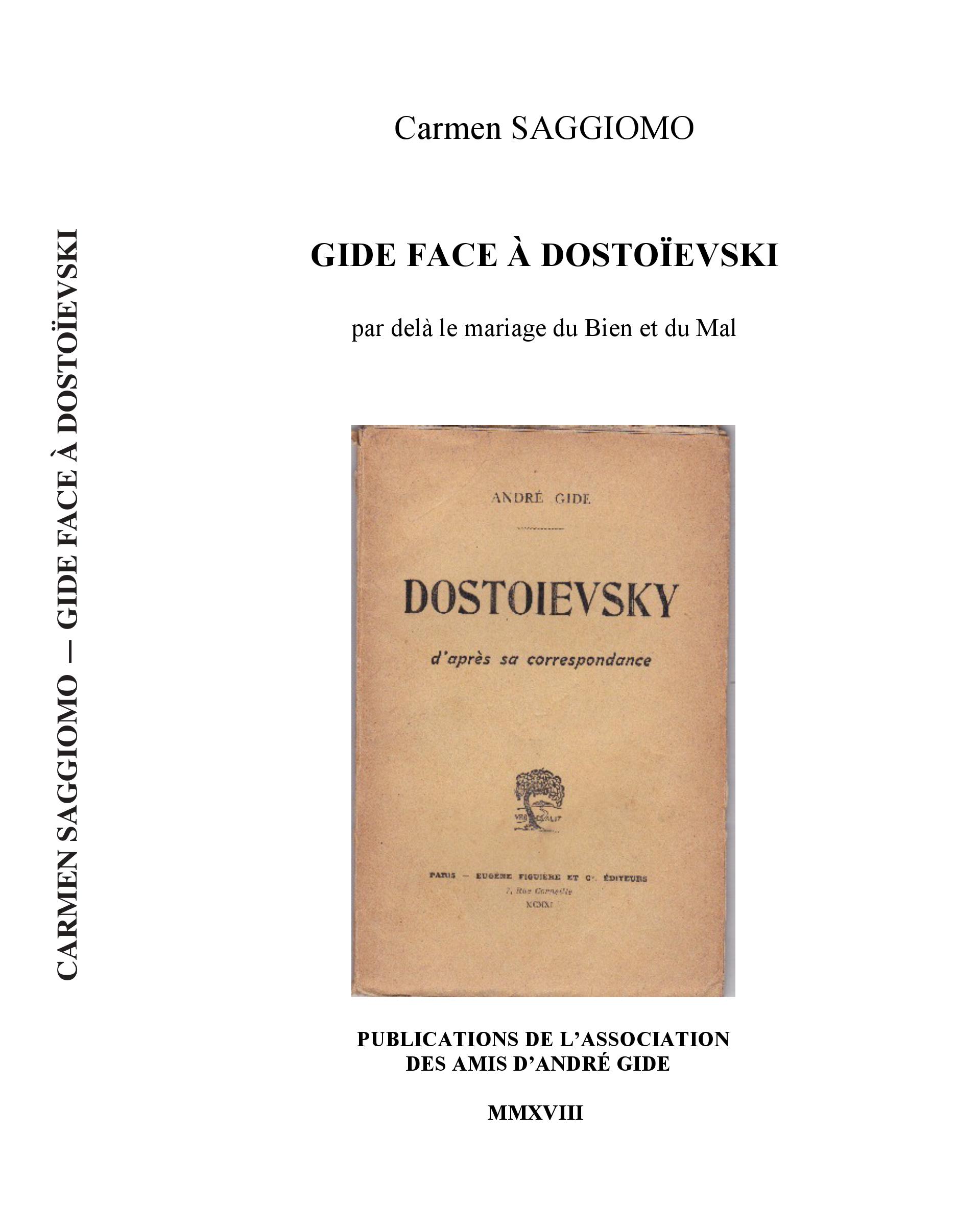

Le livre Gide face à Dostoievski. Par-delà le mariage du Bien et du Mal publié par Carmen Saggiomo effectue une exploration systématique de l'étude qu’André Gide a consacrée à l’écrivain russe Dostoïevski, dans l'ouvrage homonyme publié en 1923 chez Plon à Paris. Il s’agit d’un écrit que Daniel Moutote a défini comme "le chef-d’œuvre critique" de Gide et Eric Marty comme une œuvre de "philosophie de la littérature".

Carmen Saggiomo fait émerger de cette œuvre gidienne trois plans : le théâtre des idées énoncées par les personnages dostoïevskiens ; la fluidité de la pensée de Dostoïevski qui se soumet à ces idées ; la pensée de Gide qui se soumet à celle de Dostoïevski. La recherche ne souhaite pas seulement mettre en lumière le premier et le deuxième plan, mais également éclairer le troisième, en reconstruisant, à travers les idées que Gide sème tout au long de son parcours, sa pensée explicite et implicite, et parfois même inconsciente.

Cette étude, après avoir sondé la méthode critique de Gide et la méthode de composition de Dostoïevski, dégage les nœuds thématiques qui émergent des réflexions du premier et des personnages du second : l’analyse des contradictions entre les passions, la critique épistémologique des mots (observés dans leur incapacité de cueillir la fluidité de la vie), la question anthropologique de la spontanéité, la discussion spéculative des mythes du nihilisme, la comparaison entre Nietzsche et Dostoïevski, la confrontation entre l’esprit critique français et celui de l’âme russe, la question des Nations et du sentiment européen. Il peut ainsi en découler un double effet herméneutique : faire lire Dostoïevski à travers Gide et faire lire Gide à travers Dostoïevski.

Dans ce parcours, les différentes formes du mal, les diverses déclinaisons du nihilisme, les figures distinctes des nihilistes et les multiples typologies de la gratuité sont reconstruites, alors qu’est mise en discussion, entre autres, la durabilité même de la thèse gidienne selon laquelle les idées des personnages dostoïevskiens devraient être considérées comme relatives aux circonstances dans lesquelles elles sont prononcées. D’autres noyaux fondamentaux émergent donc : la question de l’art, le statut de la littérature, la discussion sur les influences entre les auteurs, la comparaison entre l’inspiration et le travail littéraire, la problématique de l’humanisme et de l’antihumanisme. En particulier, à propos de l’interrogation sur le mal, on considère la thèse gidienne selon laquelle il n’y a pas de saints parmi les artistes et il n’y a pas d’artistes parmi les saints, vu que pour Gide la présence du mal est considérée comme inévitable, non seulement dans la création artistique, mais également dans toute expérience humaine. On met également en évidence l'approche analogique avec laquelle, selon la perspective gidienne, Dostoïevski résout le problème du rapport entre l’individualisme et la renonciation à l’individualité, entre le nationalisme et le sentiment cosmopolite, entre l’Evangile interprété selon une sensibilité anarchique et l’Evangile interprété selon une sensibilité bouddhiste.

Ce livre, comme le souligne également Pierre Masson dans sa préface, a un atout singulier : il parvient à identifier un fil d’Ariane afin de permettre au lecteur de se désenchevêtrer du labyrinthe des questions littéraires, psychologiques, éthiques et philosophiques complexes, que Gide, consciemment ou inconsciemment, a semé à travers son œuvre.

Mai.

Intervention de Jean-Pierre Prévost

Programme des Journées doctorales

Dans le cadre des Journées Doctorales des Humanités organisées du 31 mai au 1er juin sur le Campus de l'Université de Haute-Alsace (UHA) à Mulhouse, a eu lieu le jeudi 31 mai une rencontre avec Jean-Pierre Prévost, réalisateur et auteur de plusieurs livres consacrés à André Gide. Jean- Pierre Prévost a obtenu, avec Pierre Masson, le Prix Émile Faguet 2017 de l’Académie française pour André Gide et Oscar Wilde. Deux immoralistes à la Belle époque (Paris, Editions Orizon, 2016), et vient de publier un nouvel album : André Gide, André Malraux. L’amitié à l’œuvre, 1922-1951 (Paris, Éditions Gallimard et Fondation Catherine Gide, 2018).

Le programme de cette soirée gidienne a vu se succéder quatre temps forts :

à 17h, une conférence de Jean-Pierre Prévost intitulée "André Gide, Un petit air de Famille, la fabrique du film" et consacrée aux coulisses de la réalisation du film ;

celle-ci a été suivie d'une discussion avec le réalisateur ;

à 17h50 a été projeté le film de Jean-Pierre Prévost, André Gide, Un petit air de Famille ;

enfin, à 18h40, un débat avec Paola Codazzi (docteure, auteure d'une thèse sur André Gide et la Grande Guerre. L’émergence d’un esprit européen) et Paola Fossa (doctorante, thèse en cours sur les Reflets gidiens dans les revues culturelles italiennes du début du XXème siècle) est venu clore cette rencontre gidienne.

Archives André Gide

Réalisé en 2007, le film André Gide, Un petit air de famille se présente comme un entretien entre le réalisateur et Catherine Gide, la fille de l'auteur des Caves du Vatican, et d'Élisabeth van Rysselberghe, née en 1923 et reconnue officiellement par son père après la mort de son épouse, Madeleine Gide, en avril 1938. Parallèlement à la En s'appuyant sur des documents inédits, Catherine Gide revient sur ses rapports avec son père et témoigne de ses rencontres avec de grandes figures de l'histoire politique et artistique de son temps, d'Indira Gandhi à Marc Allégret. Le film a été prolongé par la publication, en 2010, d'un album de photographies intitulé André Gide, Un album de famille, publié chez Gallimard et dont il sera aussi question lors de cet échange.

" André Gide, Un petit air de famille, le documentaire réalisé par Jean-Pierre Prévost, complète judicieusement les textes précédents. Catherine Gide revient sur les lieux d'autrefois. Dans le Var, à La Bastide Franco. À Saint-Clair, où se trouvait l'atelier de son grand-père, le peintre Théo Van Rysselberghe, le mari de la Petite Dame. À Bex, en Suisse. À Cabris. Avec naturel et vivacité, elle parle de sa grand-mère, de sa mère, de Marc Allégret, de Pierre Herbart et bien sûr de son père. En la regardant, on ne peut s'empêcher de penser à Gide. Elle a cette même aptitude à saisir l'instant, cette même curiosité devant toute nouveauté. Elle est à nulle autre pareille. Elle désoriente et surprend. Elle est exquise." Martine Sagaert, "Du côté d'André Gide" (L'Humanité.fr, samedi 7 avril 2007) .

La rencontre avec Jean- Pierre Prévost aura lieu à l'Université de Haute-Alsace (Campus de l'Illberg, Faculté des Sciences et Techniques, 18, rue des Frères Lumière), à Mulhouse.

Venez nombreux !

Cet article a été rédigé par Léo Dentel, étudiant de L3 Humanités et stagiaire au Centre d'Etudes Gidiennes au mois de mai 2018.

Mai.

Paola Codazzi et Peter Schnyder organisent, du 14 au 16 mars 2019, à Paris, un colloque consacré à l'écriture épistolaire de Gide - la plus importante, au moins quantitativement, du XXe siècle. Ce colloque international et pluridisciplinaire est organisé à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de l’auteur (1869-2019).

L'argumentaire est disponible ici.

Les propositions de communication (nom, prénom, adresse postale et courriel, statut, institution, titre de travail, bref argumentaire - 300 mots environ) sont à envoyer avant le 15 juillet 2018 à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Mai.

Parc et château de Colpach

La sortie annuelle de l’Association des Amis d'André Gide a eu lieu le samedi 26 mai 2018.

Voici le programme de cette journée récréative, sur la trace des lieux aimés et fréquentés par André Gide :

9 h 50 Accueil à la gare de Luxembourg (horaires indicatifs : Paris-Luxembourg 7h40- 9h51).

10 h Départ en autocar pour Dudelange. Court arrêt pour voir la demeure des Mayrisch où Gide a commencé la rédaction des Faux-Monnayeurs.

11 h Départ pour Colpach. Pendant le trajet, Germaine Goetzinger évoque Aline et Émile Mayrisch.

11 h 45 Arrivée à Colpach. Présentation du château et projection d'un diaporama.

13 h Déjeuner.

14 h 30 Visite du parc (la tombe des Mayrisch, les prestigieuses statues disséminées dans le parc).

15 h15 Départ pour Luxembourg -Ville. Arrivée par le Kirchberg (ville du XXIe siècle et des institutions européennes).

16 h 30 Promenade pédestre dans la vieille ville, guidée par André Sosson.

17 h 30 Retour à la gare et départ (horaires indicatifs : Paris-Luxembourg 18h09-20h20).

La sortie était ouverte à toute personne intéressée.

Le groupe autour de la tombe des Mayrisch

Source de la première image : https://www.visitluxembourg.com/fr/adresse/parkgarden/parc-de-colpach

Mai.

Enrico Guerini, docteur en littérature française de l'Université de Bologne, vient de publier aux éditions de L'Harmattan L'Aveu homosexuel dans les oeuvres autobiographiques d'André Gide et de Julien Green.

Parution 4 mai 2018 • 244 pages

Présentation de l'éditeur :

Les autobiographies d'André Gide et de Julien Green peuvent être considérées comme de véritables modèles de confession homosexuelle ; mais s'il est vrai que les deux écrivains se mettent à nu dans ces textes, il faut bien reconnaître qu'ils le font de manière très biaisée, à travers de multiples détours. Cet ouvrage propose une analyse de ces stratégies.

Avr.

Véronique Mendou Mendou soutiendra sa thèse, « L'écriture de l'enfance au XXe siècle chez Gide, Montherlant, Green, Bazin et Sartre », le 27 avril 2018 à 9h30 à l'Université de Haute-Alsace (Mulhouse).

Cette thèse a été préparée sous la direction de Peter Schnyder (Université de Haute-Alsace).

Le jury sera composé de Frank LESTRINGANT (Université de Paris-Sorbonne), Rodica POP (Université Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Roumanie), Martine SAGAERT (Université de Toulon), Peter SCHNYDER (Université de Haute-Alsace) et Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE (Université de Haute-Alsace).

Avr.

Avant-propos de Peter Schnyder

Coédition Gallimard / Fondation Catherine Gide

Cette amitié littéraire et éditoriale se double au début des années 1930, d’un engagement commun contre le fascisme, dans le sillage du communisme soviétique. Sans adhérer au Parti, André Gide et André Malraux, prix Goncourt 1933, président ensemble les grands congrès antifascistes de 1933 à 1936. L’un et l’autre font le voyage à Moscou ; André Gide prononce l'oraison funèbre pour Maxime Gorki en 1936 sur la Place Rouge, aux côtés de Staline. Mais on connaît la désillusion lucide et sans appel du Retour d’URSS, qui marque chez André Gide la fin de ce compagnonnage ambigu. André Malraux, pour sa part, s’engageant corps et âme dans le combat auprès des Républicains espagnols.

Les deux hommes restent proches au début de l’Occupation ; ils se côtoient sur la Côte d’Azur, avant que Gide ne s'embarque pour l'Afrique du Nord et que Malraux ne s’engage en 1944 dans le combat armé contre l’occupant. Plus espacées jusqu’à la mort d’André Gide en 1951, leurs rencontres – la plupart du temps au Vaneau – restent placées sous le signe d’une chaleureuse amitié, qui n’exclut pas un jugement croisé, et sans complaisance, sur l’évolution et la signification générale de leur œuvre. Littérature, art, morale, politique et histoire : voilà une amitié à l’œuvre.

Cet album, abondamment illustré, réunit de nombreux documents inédits ainsi que la correspondance échangée entre les deux écrivains.

Avr.

Paola Codazzi a soutenu sa thèse, « André Gide et la Grande Guerre. L’émergence d’un esprit européen », le 23 avril 2018. Cette thèse en cotutelle a été préparée sous la direction de Anna Paola Soncini (Università di Bologna) et de Peter Schnyder (Université de Haute Alsace)

Le jury était composé de Bruna Conconi (Università di Bologna), d’Éric Lysøe (Université Clermont Auvergne), de Peter Schnyder (Université de Haute Alsace) et de Roumiana Stantcheva (Sofia University St. Kliment Ohridski).

Colloque de Metz, mai 2015.

Avr.

Alain Goulet, spécialiste des Caves du Vatican, a créé au début des années 2000 une édition génétique de cette oeuvre sur CR-ROM. Le contenu de ce CD-ROM est à nouveau accessible à l'adresse suivante :

https://www.dhi.ac.uk/gide-les-caves-du-vatican

Cette édition en ligne reproduit la version originale du logiciel publiée sur CD-ROM en 2001 ; aucune modification n’y a été apportée concernant sa structure ainsi que son contenu. Toutefois, l’évolution de la technologie a pour conséquence que certaines fonctions (notamment les fonctions de recherche (Entrées)) n’opèrent plus correctement ; mais tous les fichiers restent accessibles.

Cette Édition génétique des « Caves du Vatican » d’André Gide a été réalisée par l’« André Gide Editions Project de l’université de Sheffield ».

Bonne découverte !

Avr.

Les 5es Journées Catherine Gide, organisées par la mairie du Lavandou

en collaboration avec la Fondation Catherine Gide et l'Association des Amis d'André Gide,

ont eu lieu comme chaque année au Lavandou (Var), les 7 et 8 avril 2018.

Lieu de ces 5e Journées : Villa Théo, 19 Avenue Van Rysselberghe, Le Lavandou.

Programme à télécharger.

PROGRAMME

SAMEDI 7 AVRIL

Accueil des participants et présentation du programme

9h30

Pierre Masson : "France-Belgique 1900, au carrefour des arts et des lettres"

10h30

Marc Quaghebeur : "Edmond Deman, histoire d’un éditeur"

11h30

Visite commentée de l’exposition

14h30

Pierre Mathieu : "Petite histoire du symbolisme, en littérature et en art"

15h30

Nicole Tamburini : "Illustration et ornementation du livre, la modernité des éditions Deman"

16h30

Nathalie Trouveroy-Fontainas : "Adrienne et Luc Fontainas, biographes de Deman"

DIMANCHE 8 AVRIL

9h30Raphaël Dupouy : "John-Antoine Nau, un Goncourt nomade"

10h30

Pierre Masson et Olivier Monoyez : "Gide et les peintres à partir des archives de la Fondation des Treilles"

Entrée ouverte à tous !

Mar.

Oxford University Press est heureuse d’annoncer la publication du livre Diaries Real and Fictional in Twentieth-Century French Writing par Sam Ferguson, chercheur à l’université d’Oxford.

Ce livre, tiré de la thèse soutenue par Sam Ferguson à Oxford en 2014 (thèse dirigée par Ann Jefferson et Toby Garfitt, avec comme autres membres du jury Michael Sheringham et David H. Walker), est le premier ouvrage portant sur l’ensemble de l’histoire du journal intime dans le champ des lettres françaises tout au long du vingtième siècle. A travers l'étude des oeuvres diaristiques d'André Gide, Raymond Queneau, Roland Barthes et Annie Ernaux, l'ouvrage retrace l’histoire des expériences variées que les écrivains ont entretenues avec le genre du journal – fictif comme réel – et met en évidence l’importance du journal dans la vie littéraire.

La première moitié du livre est consacrée aux journaux de Gide, et dans la deuxième moitié (traitant des années 1940 jusqu’à aujourd’hui) il est souvent question de l’influence de Gide sur les nouvelles générations d’écrivains.

Table de matières :

Introduction

Part I: Andre Gide's diary-writing

1. Les Cahiers d'Andre Walter

2. Paludes

3. Le Journal des Faux-monnayeurs

4. The Journal 1889-1939

Part II: Diary-writing after Gide

5. Raymond Queneau's Œuvres completes de Sally Mara

6. The Return of the diary in Barthes’s ‘Vita Nova’

7. Annie Ernaux: The place of the diary in modern life-writing

Conclusion

Sam Ferguson, Diaries Real and Fictional in Twentieth-Century French Writing, Oxford, Oxford University Press, 2018, 272 pages.

Date de parution : 22 mars 2018.

Lien vers la page du livre sur le site d'Oxford University Press.

Fév.

Comme chaque année, la section nord-américaine de l'Association des Amis d'André Gide organise une session Gide lors du congrès de la MLA (Modern Language Association), dont le prochain aura lieu à Chicago du 3 au 6 janvier 2019.

2019 marquant le 150e anniversaire de la naissance de Gide, les organisateurs sollicitent cette fois des réflexions sur l'influence de Gide en tant que romancier, dramaturge, humaniste ou activiste pour les droits des homosexuels et des femmes.

Les communications peuvent se faire en français ou en anglais.

Les propositions de 250 à 300 mots sont à envoyer avant le 19 mars 2018 à Christine Armstrong (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) et Pamela Genova (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.).

Fév.

Bonjour à tous, élèves, enseignants, et curieux de l'oeuvre de Gide,

Vous trouverez ici de nombreuses ressources pour préparer au mieux l'épreuve du baccalauréat susceptible de porter sur Les Faux-Monnayeurs et le Journal des Faux-Monnayeurs de Gide :

- une notice de présentation des Faux-Monnayeurs accompagnée d'une bibliographie

- une notice de présentation du Journal des Faux-Monnayeurs accompagnée d'une bibliographie

- un ensemble de ressources en ligne dont

- une réflexion sur les réticences éventuelles face à la question de "l'immoralisme" de/dans l'oeuvre

- une présentation succincte de la vie de Gide

... et bien d'autres choses encore !

Bonne lecture !

Fév.

Déc.

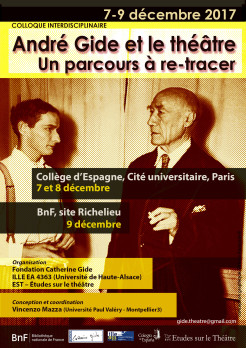

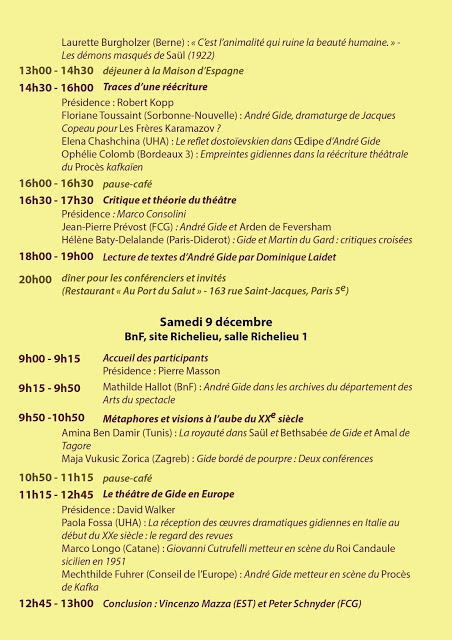

Colloque interdisciplinaire organisé par Vincenzo Mazza (Université de Montpellier III)

du 7 au 9 décembre 2017 à Paris.

Situation

Alors que le théâtre accompagne la totalité du parcours d’écrivain d’André Gide et que ses tentatives et ses réussites emplissent copieusement sa correspondance, ses notes personnelles et de nombreuses pages de sa biographe d’exception – Maria Van Rysselberghe –, la plus grande part de sa production dramatique reste méconnue et peu étudiée. Depuis presque trois quarts de siècle, deux moments demeurent fondamentaux pour la compréhension de son apport au théâtre. Tout d’abord, les huit tomes du Théâtre completpubliés entre 1947 et 1949, qui constituent un objet précieux pour les chercheurs. Le projet – voulu par Richard Heyd et accepté avec enthousiasme par Gide – a obligé l’auteur à réunir sa production dramatique et à la considérer comme un ensemble autonome. Cette édition définitive et testamentaire du théâtre de Gide permet, entre autres, de révéler l’écart significatif avec les premières éditions de ses pièces qui correspondent forcément aux différentes époques auxquelles elles ont été produites. La deuxième opération éditoriale, qui touche l’exégèse du travail de Gide au théâtre, est l’étude de Jean Claude, parue en 1992. Cette réflexion a occupé une place restée vacante depuis trop longtemps. De plus, elle a montré la voie à de nouvelles études.

Vous avez dit théâtre ?

Les nombreuses initiatives scientifiques organisées par les Universités de Nantes, de Lorraine et de Haute-Alsace, la Fondation des Treilles, etc., promues par l’Association des Amis d’André Gide et la Fondation Catherine Gide, répondent à l’exigence constante d’interroger l’œuvre de Gide. Le colloque interdisciplinaire André Gide et le théâtre. Un parcours à re-tracer se veut une tentative de répondre à quelques-unes des questions soulevées par Jean Claude, et indique clairement au moins deux domaines d’investigation : « De fait, si l’on veut étudier les rapports de Gide avec le théâtre, c’est toute la question de la double existence de l’œuvre dramatique qui intervient : son existence littéraire et son existence scénique. Il importe de savoir comment l’écrivain a envisagé cette double existence, d’analyser les contradictions que cet aspect a pu entraîner dans ses jugements, comment elles ont été vécues et éventuellement résolues. »

Les idées de Gide sur le théâtre ne se retrouvent pas seulement dans son écriture dramatique, mais également dans ses échanges avec des hommes de théâtre comme Jacques Copeau, Jean-Louis Barrault, Charles Dullin, Aurélien Lugné-Poe, Jean Mercure, Jean Vilar etc. En filtrant sa correspondance et son Journal à l’occasion de ses plongées dans l’art dramatique, on distingue autant le désir d’arriver à avoir une place dans la dramaturgie de son temps que celui de faire entendre et voir son monde théâtral. Et si l’on relit le Journal à propos de son Œdipe : « Ce n’est pas l’émotion qui m’importe et que je cherche à obtenir : c’est à votre intelligence que je m’adresse. Je me propose, non de vous faire frémir ou pleurer, mais de vous faire réfléchir », ne peut-on pas affirmer, a posteriori, qu’il s’agit, plus que d’un théâtre littéraire, d’un théâtre qui évoque et qui anticipe en France celui de Brecht ?

On reproche à Gide l’absence de succès de Saül, nonobstant l’apport de Copeau et, comme il dira lui-même à Barrault d’avoir « jeté [son] filet trop bas » concernant sa pièce sociale Robert ou l’intérêt général. À cela, on peut répondre qu’il a même obtenu des résultats aux guichets avec les mises en scène de George s Pitoëff et Vilar pour Œdiperespectivement en 1932 et 1951 et avec Barrault qui a monté sa traduction d’Hamlet en 1946, et leur adaptation du Procès de Kafka au Théâtre Marigny en 1947.

Enjeux

L’ambition de cette rencontre, rendue possible grâce au soutien de la Fondation Catherine Gide et de son président, Peter Schnyder, mais également de la Maison d’Espagne, du Département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France, du groupe de recherche E.S.T. – Études sur le théâtre et de l’Institut de recherche en langues et littératures européennes (ILLE EA 4363), est celle d’inviter les chercheurs à centrer leur attention sur le travail de Gide au théâtre, pour susciter une nouvelle vague de réflexions.

PROGRAMME

Nov.

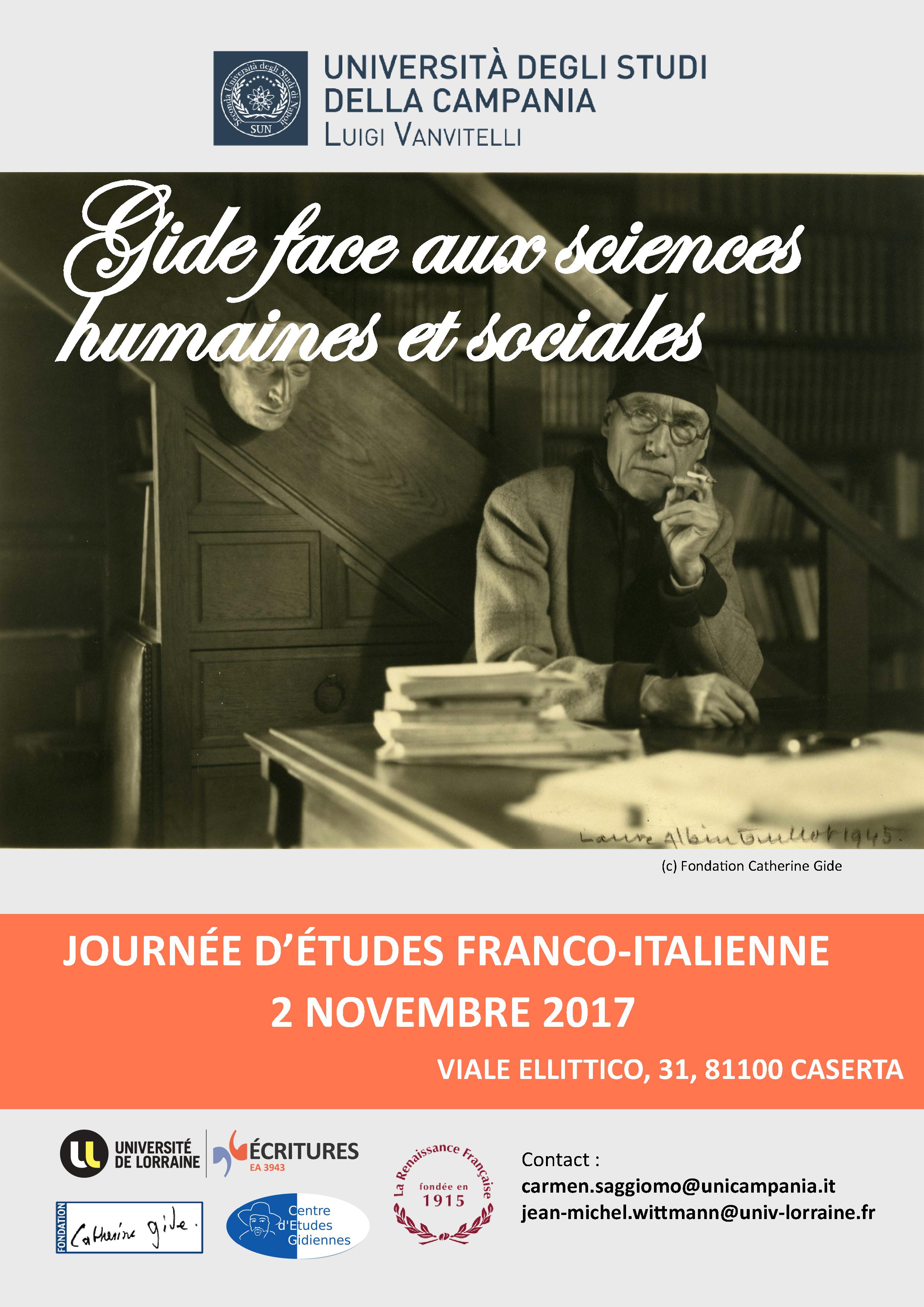

Journée d'étude organisée par Carmen Saggiomo (Università degli studi della Campania) et Jean-Michel Wittmann (Université de Lorraine)

le 2 novembre 2017 à Caserte (Università degli studi della Campania, Italie).

Carmen Saggiomo, Jean-Michel Wittmann, Emilia Surmonte & Pierre Masson.

Oct.

L'inauguration de la "Villa Théo", lieu de prédilection du peintre Théo Van Rysselberhhe, aura lieu le vendredi 10 novembre à 10h, au Lavandou.

Exposition du 11 novembre 2017 au 7 janvier 2018

Toutes les informations pratiques se trouvent sur la page de l'évènement.

Présentation

En 2007, la ville du Lavandou, attachée à la sauvegarde de son patrimoine et soucieuse de son rayonnement culturel, a acquis la maison du peintre Théo Van Rysselberghe (1862-1926), afin d'y installer l’Association de l’Atelier des Arts Plastiques. Au cours de ces années de fonctionnement, une idée a germé : transformer cette maison, après une importante réhabilitation qui en conserverait l’esprit, en centre d’art, en lieu de mémoire, d’expositions et de création en relation avec le "Chemin des peintres".

Au début du XXe siècle, le quartier de Saint-Clair fut l’un des lieux où se cristallisa le phénomène de la résidence de bord de mer, inspirant bien des artistes. L’architecte de La Hune, la résidence tropézienne de Signac, Octave Van Rysselberghe, y fit notamment construire ou modifier plusieurs villas dont la maison-atelier de son frère Théo qui souhaitait s'installer sur les rives de la Méditerranée, non loin de son grand ami, le peintre Henri-Edmond Cross (1856-1910). Deux peintres qui ont souhaité être inhumés au cimetière local, témoignant ainsi leur attachement au Lavandou, et que l’histoire de l’art

redécouvre depuis quelques années.Conserver l'âme de cette maison, légitimement rebaptisée Villa Théo, tout en la rendant fonctionnelle à l’accueil du public et d’événements culturels, tel était le défi du chantier qui vient de s’achever. Après ces travaux, les membres de l’Atelier des Arts Plastiques ont repris possession de l’espace entièrement repensé qui leur est désormais réservé au rez-de-chaussée. L’ancien atelier de l’artiste au premier étage devient un lieu d'expositions, accessible par le jardin qui, lui aussi, a été réaménagé avec réinstallation d'un lavoir et création d'une petite esplanade où pourront s'organiser des concerts et des manifestations de plein air. Quant au deuxième étage, il pourra accueillir à terme des résidences d'artistes ou d’écrivains. Il ne reste plus qu’à aller s’asseoir sur le banc de pierre où Théo aimait s'installer et, comme lui, succomber à la magie du lieu.