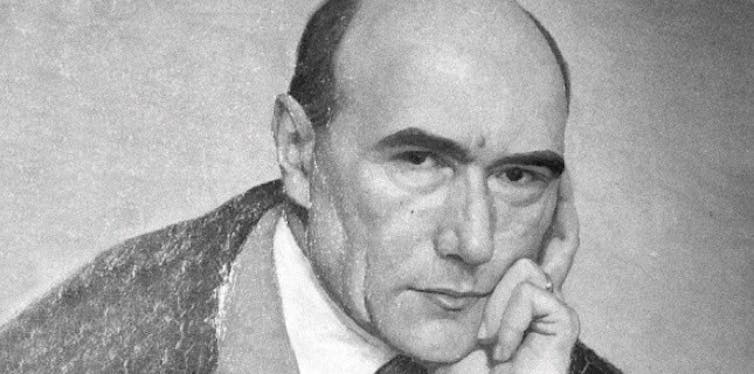

Un Centre dédié à la recherche sur André Gide

Le Centre d’Études Gidiennes a vocation à coordonner l'activité scientifique autour de Gide, diffuser les informations relatives aux manifestations gidiennes et à rendre visibles et accessibles les études qui lui sont consacrées.

Nous trouver

Centre d’études gidiennes Bureau 49, bâtiment A UFR Arts, lettres et langues Université de Lorraine Île du Saulcy F-57045 Metz cedex 01Nous écrire

Stephanie Bertrand Jean-Michel Wittmann

Vous trouverez en bas de cette page plusieurs ressources critiques en ligne sur cette oeuvre. Elles figurent en couleur.

Dans une enquête de la revue Les Marges sur l’homosexualité en littérature, le critique Jean de Gourmont écrivait en avril 1926 à propos du Corydon de Gide : « C’est contre ce sentiment d’humiliation et de dégoût de soi-même que Corydon, se sentant fort de l’assentiment de ses disciples, a réagi intellectuellement, en transposant cette humiliation en orgueil. » (Cahiers GKC no 19, 167) Ce qui pouvait peut-être encore se comprendre comme un défi en 1926, deux années à peine après la publication de la première édition de Corydon mise dans le commerce, apparaît davantage aujourd’hui, près d’un siècle plus tard, à l’heure des queer studies, comme une banalité si l’on considère le changement d’attitude de la société vis-à-vis de l’homosexualité. Gide, qui a maintes fois déclaré combien Corydon lui était cher, allant même jusqu’à affirmer à la fin de sa vie, dans sa préface à la traduction américaine, qu’il était « le plus important de [s]es livres » (RR II, 171), n’aura malheureusement pas vu l’aboutissement de son combat puisqu’il meurt moins d’une décennie après l’introduction dans le code pénal, par le régime de Vichy, de l’ordonnance rétablissant la sanction pénale de l’acte homosexuel avec un mineur de 18 à 21 ans, législation discriminante qui restera en vigueur jusqu’en 1982, soit trente ans après la mort de Gide, date à laquelle la France retirera enfin l’homosexualité de la liste des maladies mentales.

À tel point qu’il est possible de discerner dans le processus décrit par Jean de Gourmont (la transposition de l’humiliation vécue par les homosexuels en orgueil) l’embryon de ce qui finira par prendre la forme de la gay pride (« l’orgueil homosexuel ») à partir des années 1970 dans les grandes villes de la plupart des pays occidentaux. La remarque de Gourmont anticipe donc avec cinquante années d’avance, à son corps défendant bien sûr, une des stratégies auxquelles les homosexuels ont eu recours afin de conquérir leur place dans la société, phénomène que le critique anglais Jonathan Dollimore a décrit dans son ouvrage Sexual Dissidence sous le nom de « transgressive reinscription ». Cela consiste, pour un groupe discriminé, à renverser la norme établie pour la réinvestir d’un message positif transgressant cette même norme et permettant à la honte de l’homosexuel, par exemple, de se métamorphoser en orgueil, procédé que le narrateur de Corydon, précurseur de la critique du genre – qui l’eût cru ? – décrivait lui-même : « – Vous cultivez votre bizarrerie [« queerness » en anglais], et, pour n’en être plus honteux, vous vous félicitez de ne vous sentir pas pareil aux autres » (RR, 68). Ainsi, si l’on en croit le critique des Marges, le Corydon de Gide aurait apporté une pierre à l’édifice qui mettra près d’un siècle à se construire dans l’adversité et les drames (songeons au sort des homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale, à ceux des pays communistes, puis à l’épidémie du sida, etc.).

Plus encore que les deux pamphlets contre le colonialisme et que ceux dénonçant le régime communiste en URSS, Corydon aura joué un rôle fondamental dans la prise de conscience, durant l’entre-deux guerres, de l’existence de l’injustice sociale. Il pose aussi les prémisses d’une identité homosexuelle, même si le livre est loin d’attirer de nos jours, hormis les travaux du regretté Alain Goulet, toute l’attention qu’il mériterait de recevoir en dépit de ses faiblesses. De tous les ouvrages de Gide réédités de nos jours, Corydon est sans doute celui qui recueille le moins la faveur des lecteurs et des professionnels de la littérature. Les représentants de l’Éducation Nationale lui préfèrent régulièrement Les Faux-Monnayeurs pour les épreuves du baccalauréat ou de l’agrégation, les chercheurs spécialistes des queer studies se tournent plus volontiers vers L’Immoraliste ou les premiers récits de l’écrivain, tandis que les textes autobiographiques, le journal et la correspondance, à la suite des travaux de Philippe Lejeune et d’Éric Marty, sont en passe d’éclipser le reste de la production gidienne dans le champ de la critique littéraire contemporaine. Depuis ses débuts, et jusqu’à nos jours, Corydon semble ainsi frappé du sceau de l’infamie : trop scandaleux pour la société des années de l’entre-deux guerres, résolument dépassé pour ceux du début du XIXe siècle, le livre n’a jamais trouvé son lectorat. Gide l’avait-il pressenti, lui qui parlait de Corydon comme d’un « terrible livre » (Corr. Ghéon, II, 754) ? Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit sans aucun doute d’une œuvre capitale dans la trajectoire de l’écrivain, pivot central autour duquel s’organise tout le reste de sa production littéraire, livre de combat s’il en est, produit de sa prise de conscience du poids de la différence, témoignage de la lutte que l’écrivain aura mené sa vie durant contre les injustices sociales quelles qu’elles soient, au point d’y consacrer sa carrière et d’y sacrifier parfois sa réputation, son mariage, ses amis, n’hésitant pas à devenir celui « qui irait au-devant de l’attaque ; qui, sans forfanterie, sans bravade, supporterait la réprobation, l’insulte » (RR, 67), en somme « une victime expiatoire prédestinée », pour reprendre le mot du fidèle ami Roger Martin du Gard (RR, 1175).

Le silence éloquent et inexpliqué de Gide lors du procès et de la condamnation d’Oscar Wilde en 1895, au moment où la presse française regorge d’articles pour ou contre cet autre martyr homosexuel que fut l’écrivain irlandais, peut-il expliquer en partie le fait que Gide ait finalement pris le risque, trente ans plus tard, de faire don de sa personne pour l’avancement de la cause homosexuelle ? L’allusion au procès de Wilde dans l’incipit de Corydon le laisse penser, et il n’est pas exclu qu’il ait fallu tout ce temps à Gide pour se remettre du scandale de 1895 et du choc que le sort vécu par Wilde a pu provoquer chez lui, et pour tenter ensuite d’organiser une riposte, même si les velléités d’écrire sur la question homosexuelle semblent apparaître quelques mois plus tôt sous la plume de l’écrivain. Dès 1894, en effet, au sortir d’une lecture des Perversions de l’instinct génital d’Albert Moll, l’auteur de La Tentative amoureuse déclarait à son confident de l’époque Eugène Rouart : « J’écrirais quelque chose de rudement mieux sur ce sujet, il me semble » (Corr. Rouart, I, 182). Le choix du mode conditionnel dans la phrase indique cependant combien le projet est encore hypothéqué à toutes sortes de réserves et d’appréhensions que le procès et la condamnation de Wilde l’année suivante ne vont que renforcer. Si Gide parvient à les dépasser en partie pour se lancer finalement dans la rédaction d’un premier texte en 1909, ses inquiétudes n’ont pas disparu pour autant, ainsi qu’il l’exprime dix ans plus tard dans une lettre à Dorothy Bussy, alors qu’il s’apprête à faire imprimer de manière anonyme un tirage à 21 exemplaires des deux premiers dialogues, réservés à quelques rares intimes et à lui-même, la plus grande partie de ces exemplaires ayant fini dans un tiroir : « La partie que je m’apprête à jouer est si dangereuse que je ne la puis gagner sans doute qu’en me perdant moi-même » (RR, 1172). De façon significative, la genèse et l’histoire éditoriale de Corydon racontent le long et douloureux cheminement de son auteur jusqu’au moment où il se décidera enfin à donner de son texte sous son nom une édition moins confidentielle au printemps 1924, décision qui n’est sans aucun doute nullement étrangère au fait que Proust ait lui-même fait paraître les deux tomes de son Sodome et Gomorrhe quelques mois plus tôt. On sait combien Gide se sentait révulsé par la figure des « sodomites » et des « invertis » proustiens, à laquelle il opposait celle du « pédéraste », qu’il revendiquait lui-même, convaincu que la vision proustienne de l’homosexualité ne pouvait qu’induire le public en erreur et perpétuer en son sein un jugement défavorable vis-à-vis des homosexuels.

Corydon est donc à replacer entre les deux figures tutélaires de l’homosexualité dans la littérature européenne du début du XXe siècle : Oscar Wilde et Marcel Proust. Entre 1895 et 1924, pour reprendre les mots de Gide, « combien d’arrêts, de réticences et de détours » (RR, 59) l’entreprise n’a-t-elle pas subi ! C’est que son auteur ne se place pas sur le plan de la littérature, même s’il s’inspire, dans son troisième dialogue notamment, des œuvres de Virgile, Longus, Montesquieu, Goethe, Gourmont et Barrès, pour ne citer qu’eux. Son discours s’inspire davantage de celui du naturaliste cherchant à intégrer l’homosexualité dans l’ordre des phénomènes présents dans la nature en tous lieux et à toutes les époques. Plus encore que la représentation littéraire que Proust vient de donner de l’homosexuel dans Sodome et Gomorrhe, c’est celle véhiculée par une littérature scientifique dégageant « une intolérable odeur de clinique » (RR, 73) que l’écrivain rejette (de fait, le personnage éponyme accusé de « penchants dénaturés » a fait de « brillantes » études de médecine, apprend-on dès la première page du texte). Mais Gide n’est pas médecin, et ses tentatives successives pour élaborer des démonstrations parfois fastidieuses ont pu décourager ses lecteurs les plus sensibles (« C’est que je m’adresse et veux m’adresser à la tête et non point au cœur », J1, 685), et encourager au contraire ses détracteurs les plus cyniques. Pour le lecteur contemporain, le style et l’approche de Corydon tiennent plus de la prose de Remy de Gourmont dans son Essai sur l’instinct sexuel que du discours des sciences sociales auxquelles on songerait de prime abord lorsqu’on aborde le sujet de l’homosexualité.

Gide reste pourtant avant tout un littéraire, un écrivain pétri de culture classique (Aristote, Platon, Diodore de Sicile, Plutarque figurent dans le texte) et, de bien des manières, le projet de Corydon trouve tout naturellement sa place dans sa trajectoire littéraire et dans la dimension autobiographique qui traverse son œuvre. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’élaboration de Corydon suit de près celle de Si le grain ne meurt, et si l’histoire éditoriale des deux textes est intimement liée (la seconde édition anonyme de Corydon et celle tout aussi confidentielle des sept premiers chapitres de Si le grain ne meurt sortent toutes deux des presses de l’imprimerie Sainte-Catherine à Bruges au printemps 1920). Dans Corydon, Gide ne prétend pas « parler en spécialiste, mais en homme » (RR, 73). Convaincu que « tout homme porte en soi la forme entière de l’humaine condition » et que le lecteur se reconnaîtra dans le portrait qu’il fait de lui-même, ne procède-t-il pas de la même manière dans son autobiographie, et bien avant celle-ci, dans certains de ses récits comme L’Immoraliste ? Le ton du récit de Corydon se rapproche davantage de celui de Michel dans le récit de 1902 que de l’ironie de Paludes ou des Caves du Vatican. Du reste, Gide l’annonce clairement dans sa préface à l’édition de 1924 : « Je n’écris pas pour amuser et prétends décevoir dès le seuil ceux qui chercheront ici du plaisir, de l’art, de l’esprit ou quoi que ce soit d’autre enfin que l’expression la plus simple d’une pensée très sérieuse. » (RR, 60) C’est peut-être justement à cause de l’absence « du plaisir, de l’art, de l’esprit » qui caractérisent si souvent les œuvres de Gide, et de la volonté affichée par l’auteur d’y paraître au contraire le plus « sérieux » possible, que Corydon peut décevoir les lecteurs contemporains, qui lui préféreront la représentation grotesque, certes, mais qu’on peut néanmoins juger divertissante d’un Charlus et d’un Jupien chez Proust.

Peut-être Gide avait-il saisi toute la difficulté de sa tâche dans Corydon : démontrer de façon quasi scientifique le caractère éminemment naturel de l’homosexualité, ou en tout cas d’une certaine forme d’homosexualité, celle du pédéraste attiré par de jeunes adolescents (on s’étonnera d’ailleurs de la répugnance de Gide à l’égard des « sodomites » et des « invertis »). Si le narrateur ne trouve pas chez Corydon « ces marques d’efféminement que les spécialistes retrouvent à tout ce qui touche les invertis », c’est que Corydon est pédéraste (RR, 63). L’idiosyncrasie sexuelle de l’écrivain a sans aucun doute joué un rôle non négligeable dans l’image « socratique » ou « virgilienne » que Gide a donné de l’homosexualité dans Corydon. C’est aussi ce qui explique que le texte ne soit pas toujours vu d’un très bon œil par les représentants des études de genre et des queer studies, qui jugent la position de Gide à la fois restrictive et intolérante, et qui lui préfèrent de loin la vision moins discriminatoire d’un Proust dans Sodome et Gomorrhe ou d’un Genet dans Querelle de Brest.

Dans Corydon, le lecteur sera parfois surpris d’entendre le personnage éponyme reprocher à l’homosexualité « ses dégénérés, ses viciés et ses malades » (RR, 74). Curieuse manière de prendre la défense de l’homosexualité ! Mais Gide n’échappe pas toujours aux préjugés de son époque (comment le pourrait-il ?), et, aussi surprenant que cela puisse paraître, on trouve dans son œuvre des traces d’homophobie refoulée.

Là n’est pas, toutefois, le plus intéressant : ce qui retient l’attention, c’est le fait que Corydon soit entièrement constitué d’un dialogue sur le livre que le lecteur est censé lire un jour, et dont il ne lira en fait que l’avant-texte. Si l’on songe inévitablement à Paludes et aux Faux-Monnayeurs, ce procédé laisse surtout entendre que le plaidoyer gidien en faveur de la pédérastie est en fait inachevé, Gide en étant resté aux prolégomènes : en d’autres termes, Corydon dénoncerait (et tenterait d’excuser) ses propres faiblesses. Tout au long des quatre dialogues qui composent ce symposium moderne, Corydon et son interlocuteur évoquent dans le détail un livre dont toutes les composantes ont certes été longuement pensées et élaborées (jusqu’aux moindres éléments du paratexte, semble-t-il : « ce sont deux phrases que je veux épingler en épigraphe », RR, 78), mais qui reste encore à écrire. Ainsi Corydon est-il à la fois un livre fini (ces interviews imaginaires que nous avons entre les mains) et un livre à venir. Échappant à l’accomplissement et au pouvoir irrévocable et réducteur des mots imprimés sur le papier, ce work-in-progress refuse d’être figé dans le langage, de même que l’identité homosexuelle résiste à toute cristallisation verbale. Dans Si le grain ne meurt, l’écrivain décrit cette double résistance des mots et de la chose homosexuelle : « Lorsque ensuite je fus mieux instruit, […] j’ai pu sourire des immenses tourments que de petites difficultés me causaient, appeler par leur nom des velléités indistinctes encore et qui m’épouvantaient parce que je n’en discernais point le contour » (VS, 269). Corydon conserve des traces de cette difficulté à cerner les contours d’une identité transgressive. La prose sinueuse de Gide peut se lire comme la manifestation d’un processus que les psychologues spécialistes des questions d’identité sexuelle désignent sous le nom de fluidité sexuelle (« sexual fluidity »), et montre combien l’univers de la sexualité échappe aux structures du langage parlé et écrit. En ce sens, Corydon demeure très proche des œuvres les plus représentatives de Gide, celles où le grand écrivain se montre assailli par le doute, disant une chose puis son contraire, pesant le pour et le contre, tentant d’exprimer dans ses moindres détails toute la complexité de l’âme humaine. Dans la langue même de Corydon, cette dynamique se trahit souvent par l’utilisation simultanée du futur (« dans mon livre, je laisserai [ma pensée] tout naturellement découler des prémisses que nous avons tout à l’heure posées », RR, 124) et du conditionnel présent (« je voudrais, dans mon livre, ne recourir à la vertu qu’en dernier ressort », RR, 128).

Ainsi, si le propos de Gide dans Corydon a bel et bien vieilli avec le temps, et semble dépassé depuis les années 1960, la forme du texte demeure d’une étonnante modernité, à l’image des textes les plus audacieux de l’écrivain. Au tout début du troisième dialogue, Corydon note que « l’importance d’un nouveau système proposé, d’une nouvelle explication de certains phénomènes, ne se mesure point uniquement à son exactitude, mais bien aussi, mais bien surtout, à l’élan qu’elle fournit à l’esprit pour de nouvelles découvertes, de nouvelles constatations... » (RR109). Si les propos de Gide dans Corydon ne sont pas d’une exactitude sans faille, tant s’en faut, au moins auront-ils fourni à l’esprit des générations suivantes un élan indispensable pour progresser sur la voie de la libération sexuelle.

Bibliographie raisonnée

Ahlstedt, Eva, André Gide et le débat sur l’homosexualité, Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis, 1994.

Canovas, Frédéric, « De l’allusion à l’aveu : genèse d’un vice », dans Bulletin des Amis d’André Gide, no 150, avril-juin 2006, p. 203-233.

Courouve, Claude, « Les vicissitudes de Corydon », dans André Gide, Corydon, Paris, Gallimard, « folio », 1991.

Dollimore, Jonathan, Sexual Dissidence : Augustine to Wilde, Freud to Foucault, New York/Oxford, Oxford University Press, 1991.

Goulet, Alain, Notice et notes de Corydon, dans André Gide, Romans et récits, œuvres lyriques et dramatiques, vol. 1, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2009, p. 1162-1200.

Goulet, Alain, Notice de Corydon, dans Pierre Masson et Jean-Michel Wittmann (éds.), Dictionnaire Gide, Paris, Classiques Garnier, 2011, p. 102-104.

Goulet, Alain, Les Corydon d’André Gide, Paris, Orizons, 2014.

Legrand, Justine, André Gide : de la perversion au genre sexuel, Paris, Orizons, 2012.

Lucey, Michael, Gide’s Bent : Sexuality, Politics, Writing, New York/Oxford, Oxford University Press, 1995.

Moutote, Daniel, « Corydon en 1918 », dans Bulletin des Amis d’André Gide, no 78-79, avril-juin 1988, p. 9-24.

Nazier, François, L’Anti Corydon (essai sur l’inversion sexuelle), Paris, Éditions du siècle, 1924.

Nemer, Monique, Corydon citoyen : essai sur André Gide et l’homosexualité, Paris, Gallimard, 2006.

Pollard, Patrick, André Gide. Homosexual Moralist, New Haven/London, Yale University Press, 1991.

Porché, François, L’Amour qui n’ose pas dire son nom (Oscar Wilde), Paris, Grasset, 1927.

Roulin Jean-Marie, « La camera oscura d’André Gide, ou l’écriture du plaisir homosexuel », Studi Francesi [Online], 170 (LVII | II) | 2013. (version papier p. 385-395).

Segal, Naomi, André Gide : Pederasty and Pedagogy, London, Clarendon Press, 1998.

La musique, pour Gide, est un objet complexe. À la fois sœur et concurrente de la littérature, elle est à l’écrivain un laboratoire et une échappatoire, une discipline et un reposoir. Gide vouait aux œuvres de la musique une affection presque sensuelle, qui ne l’empêchait pas d’en savourer, parfois, la rigueur et l’abstraction. En témoigne, déjà, cette remarque d’André Walter : « Musique : Schumann et Bach seulement. – (Wagner accable trop). – L’obsession du nombre. Dans Bach, la fugue obstinée – dans Schumann, le rythme têtu qui brutalise la mesure et persiste en dépit des temps ; puis devient une angoisse ». Gide aime Chopin – le Chopin le moins spéculatif – autant que L’Art de la fugue. Il demande à la musique de lui apprendre à construire un texte (c’est du moins ce que fait Édouard dans Les Faux-Monnayeurs : « “Ce que je voudrais faire, comprenez-moi, c’est quelque chose qui serait comme L’Art de la fugue” ») – mais il lui demande aussi, d’abord peut-être, de lui enseigner une manière de clairvoyance immédiate. Sans compter qu’il n’élit parfois la musique que pour la trahir, ou pour en célébrer l’effacement au profit d’un silence synonyme de licence : « possibilité de musique, mais n’en pas faire », lit-on dans Les Nourritures terrestres.

Gide fut à la fois un interprète et un auditeur, un dilettante et un savant – un pianiste et un musicien. Certes, il affiche ses lacunes de pianiste, et convient presque trop volontiers que la formation qu’il a reçue, avec ses professeurs successifs – Mlle de Gœcklin, M. Guéroult (qu’il rebaptise M. Dorval dans Si le grain ne meurt), M. Merriman, M. Schifmacher (ou Schifmacker) et Marc de la Nux (le La Pérouse des Faux-Monnayeurs) –, a été, malgré l’excellence du dernier de ses maîtres, insuffisante. Toutefois, les documents filmés qui montrent Gide au clavier – que ce soit la fameuse leçon donnée à Annick Morice ou ces quelques images muettes datant de 1930, où l’on devine un pianiste élégant et habile – ne laissent pas de place au doute. Gide, à défaut d’être un virtuose, ne manquait nullement de vélocité, et connaissait les lois de l’harmonie (il n’eût pu, sinon, procéder, impromptu, à la réduction harmonique qui lui permet de guider la jeune Annick Morice à travers les méandres du Scherzo en si mineur de Chopin).

Au-delà de cette pratique active, Gide était également un auditeur et un critique attentif à toutes sortes d’esthétiques : il n’est, pour s’en convaincre, que d’ouvrir son Journal, où l’on rencontre, entre autres, les noms d’Albéniz, de Berlioz, de Bizet, de Brahms, de Chabrier, de Chausson, de Debussy, de Dukas, de Fauré, de Franck, de Granados, de Haendel, de d’Indy, de Liszt, de Mendelssohn, de Monteverdi, d’Offenbach, de Paganini, de Satie, de Tailleferre, de Schubert, de Schumann, de Richard Strauss, et bien sûr de Wagner, que Gide exécrait tant.

Pianiste, auditeur et critique, Gide fut en outre (quoique discrètement, et malgré lui peut-être) un théoricien de la musique. Des remarques qu’il fait dans son Journal ou dans ses lettres appert une conception de la musique comme discours immédiat. La musique divulgue et raffine, elle défait l’ordre des mots et publie ce que le langage celait : « Les mots perdaient leur sens précis, que je ne cherchais qu’à peine à comprendre ; chacun d’eux se faisait musique, subtilement évocateur d’un paradis dormant ; et j’eus la soudaine révélation d’un autre monde dont le monde extérieur ne serait que le pâle et morne reflet », écrit l’héroïne éponyme de Geneviève. La musique serait comme le langage à la fois incarné et impalpable de l’âme : « La musique propage l’ondulation de l’âme jusqu’à l’autre âme », notait – non sans candeur – André Walter.

À quoi il faut ajouter que Gide musicographe est un moraliste. Il n’ignore pas le rôle que joue la vaine gloire dans son exaltation d’instrumentiste. Il sait, par exemple, que ce qu’il aime dans les fugues de Bach, c’est aussi ce qu’elles révèlent de son habileté de pianiste, et de l’endurance de sa mémoire : « Par vanité sans doute, je donne au piano (j’entends : à l’étude) deux heures chaque jour, et me pique d’apprendre par cœur un paquet de fugues du Clavecin [sic] bien tempéré », écrit-il à Maria Van Rysselberghe le 9 juin 1916. C’est le virtuose que donc il est que Gide vilipende ici. En somme, il rêve à un monde qui serait celui de la musique pure, de la musique préservée de tout contact avec ceux qui sont ses indignes célébrants : « je réfléchissais que ces harmonies ineffables peignaient, non point le monde tel qu’il était, mais bien tel qu’il aurait pu être, qu’il pourrait être sans le mal et sans le péché », fait dire Gide au pasteur de La Symphonie pastorale.

Signalons pour terminer que Gide fut l’ami ou l’interlocuteur de nombreux musiciens : Raymond Bonheur, Claude Debussy, Darius Milhaud, Maurice Ohana, Florent Schmitt, Igor Stravinsky… Sans oublier que l’œuvre de Gide romancier, poète et traducteur a inspiré aux compositeurs de son temps, puis de notre temps, nombre d’œuvres. En voici quelques exemples : Georges Auric, La Symphonie pastorale (1946) ; Gary Bachlund, Trois chansons de Gide (2006) ; Elsa Barraine, L’Offrande lyrique (1930), Trois esquisses pour orchestre, d’après L’Offrande lyrique (1931) et Hymne à la lumière, d’après L’Offrande lyrique (1935) ; Alfredo Casella, Quatre airs, d’après le Gitanjali (1915) ; Mario Castelnuovo-Tedesco, Ballade des biens immeubles, d’après Les Nourritures terrestres (1933) ; Jean Cras, Six airs d’après le Gitanjali (1921) ; Alphons Diepenbrock, Incantation (1916) ; Louis Fourestier, Quatre poèmes de L’Offrande lyrique (1928) ; Arthur Honegger, Saül (1922) ; Charles Koechlin, Hymne à la jeunesse, poème symphonique d’après le premier chapitre du Voyage d’Urien d’André Gide, (1935) ; Édouard Léon Théodore Mesens, Un poème de Rabindranath Tagore (1920) ; Darius Milhaud, Poème du Gitanjali (1914), Le Retour de l’enfant prodigue (1917) et Alissa (1947) ; Tristan Murail, Paludes (2011) ; Jean Rivier, Danse, d’après Le Retour du Tchad d’André Gide (1929) ; Louis Saguer, El Hadj (1966) ; Henri Sauguet, Le Retour de l’enfant prodigue (1933) ; Florent Schmitt, Antoine et Cléopâtre (1920) ; Igor Stravinsky, Perséphone (1934) ; Pierre Thilloy, Ainsi soit-il ou Les jeux sont faits (2009), Notes sur Chopin (2010), Voyage au Congo (2010) et Les Faux-Monnayeurs (2014) ; Roger Vuataz, Deux chants spirituels, sur des poèmes de L’Offrande lyrique (1922) et La Flûte de roseau (1937) ; Alexander von Zemlinsky et Antony Beaumont, Der König Kandaules (1935-1996). Même la pop music, d’ailleurs, s’intéresse à Gide : des musiciens anglais ont ainsi choisi de former un ensemble nommé The Vatican Cellars.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

« Comment peut-on mettre au programme du baccalauréat un romancier mettant en scène dans son œuvre une forme d’inceste ? » « Comment justifier la présence à l’examen d’un écrivain pédophile » ? Voici quelques-unes des objections formulées par une partie du public venu assister aux formations proposées en 2016 et 2017 sur Les Faux-Monnayeurs et le Journal des Faux-Monnayeurs d’André Gide, deux œuvres inscrites au programme du baccalauréat littéraire pour deux ans.

Certes, cette accusation d’« immoralité », portée ici tantôt à l’encontre de l’œuvre, tantôt à l’encontre de l’écrivain lui-même, n’est ni spécifique à Gide ni nouvelle ; sans remonter jusqu’à l’Antiquité et à la sentence bien connue de Platon prononcée dans La République contre le poète, chassé hors de la ville, pour réserver au seul « conteur plus austère et moins agréable qui imitera pour nous le ton de l’honnête homme » la possibilité d’exercer son art dans la cité, Baudelaire, Flaubert ou Céline, pour ne citer que quelques noms plus proches de nous, ont eux aussi été confrontés à ce type de « procès », à leur époque et/ou à la nôtre. Cette condamnation, qui réveille la question si rebattue des liens problématiques entre littérature et morale, paraît cependant connaître aujourd’hui un succès inquiétant (dont la dérive a été bien perçue par certains satiristes contemporains) ; elle mérite quelques éclairages ou rappels.

Entre inactualité et anachronismes

Première accusation portée à l’encontre (de l’œuvre) de Gide : l’effet délétère qu’aurait la mise en scène d’actions ou de comportements jugés immoraux. Cette charge est récurrente dans l’histoire de la littérature, a fortiori dans la réception de Gide : on ne compte plus, bien avant Les Faux-Monnayeurs (1925) déjà, les accusations portées contre l’auteur de L’Immoraliste (1902) et des Caves du Vatican (1914), inlassablement présenté comme un « pervertisseur », de la jeunesse en particulier, pour avoir représenté dans ses fictions des sujets jugés scabreux, à commencer par la pédérastie. Henri Massis et Henri Béraud comptent ainsi parmi les accusateurs les plus virulents.

Il n’est pas jusqu’à la célèbre réaction de Paul Claudel lui-même, après sa lecture des Caves du Vatican (sotie à laquelle Les Faux-Monnayeurs était d’abord supposé proposer une suite), qui ne témoigne de la constance avec laquelle la mise en scène d’une relation affective et pédagogique entre un aîné et un plus jeune a pu susciter la polémique : « Ne vous rendez-vous pas compte de l’effet que peuvent avoir vos livres sur de malheureux jeunes gens ? » s’inquiète Claudel, dans une lettre à Gide le 2 mars 1914, révolté par un passage trop explicite à son sens sur les préférences sexuelles de Lafcadio, l’un des personnages principaux de la sotie gidienne. Il réitère une semaine plus tard, en demandant à Gide de « supprimer aussitôt cet horrible passage », notamment « pour des raisons de moralité ». Il ajoute :

La littérature fait parfois un peu de bien, mais elle peut faire surtout du mal et beaucoup. Le vice dont vous parlez tend à se répandre de plus en plus. Il n’est nullement indifférent de voir un homme comme vous, avec le prestige de votre intelligence, de votre culture et de votre talent, s’en faire l’apologiste, ou simplement apprivoiser l’imagination de ses lecteurs à des pensées dont elle doit se détourner avec horreur.

Les sciences cognitives ont certes montré, ces dernières années, le pouvoir néfaste que peuvent avoir sur le lecteur les représentations fictionnelles lorsqu’elles donnent à voir une action ou un événement négatif (voir par exemple les travaux d’Irwing Kirsch ou de Laurent Bègue) ; mais les conditions ou les contraintes (notamment esthétiques), l’intensité, et les formes de cette mauvaise influence restent à préciser, de même que les spécificités du médium littéraire par rapport à d’autres arts fictionnels.

Surtout, une juste contextualisation permet d’éviter que des lycéens peu au fait de l’histoire culturelle du début du XXe siècle ne considèrent d’emblée, dans Les Faux- Monnayeurs, la relation amoureuse et pédagogique esquissée entre Édouard, un homme d’une quarantaine d’années, et Olivier, jeune bachelier, fils de la demi-sœur d’Édouard, rencontré quelques mois avant le début du roman, comme une « forme d’inceste » ou de « pédophilie ». Connaître la fréquence, au début du XXe siècle, des relations affectives, voire conjugales nées dans un cadre familial élargi (voir par exemple les travaux de Jack Goody) ; se souvenir que les risques de consanguinité de l’engendrement comptent alors parmi les premières raisons de condamnation de l’inceste ; se rappeler que l’âge de la majorité sexuelle était de 13 ans jusqu’en 1945 ; être informé de la difficulté à distinguer, à cette époque, en Occident, les frontières entre pédérastie, pédophilie, « éphébophilie » et homosexualité (considérée comme un délit jusqu’en 1982), sans ignorer la vogue et le prestige culturel attachés alors à la pédérastie : tout ceci (notamment) préserverait le (jeune) lecteur d’aujourd’hui de fâcheux raccourcis.

La haine du « prédicateur »

Au-delà des sujets représentés, ce sont aussi les énoncés gnomiques qui cristallisent les griefs. Rien de neuf, là non plus : à l’époque de Gide déjà, certains critiques comme Pierre Lièvre, étaient allés jusqu’à disculper Stendhal face à Gide, au motif que le premier, peintre lui aussi de sujets immoraux, « s’[était] bien gardé », contrairement au second, de « tirer une règle de conduite, ou une morale pratique de la vie de Julien Sorel », c’est-à-dire « un corps de doctrine néfaste et des maximes assurément pernicieuses ».

Gide, de fait, multiplie dans ses œuvres, à commencer dans Les Faux-Monnayeurs, les énoncés sentencieux, volontiers provocateurs. Pensons à la formule de Bernard, qui ouvre le roman en mettant à distance la transmission filiale (« Ne pas savoir qui est son père, c’est ça qui guérit de la peur de lui ressembler. ») ; cette mise à distance de la « cellule familiale » – véritable leitmotiv des œuvres de Gide – vaut d’ailleurs à l’écrivain, au moins depuis Les Nourritures terrestres (1897), une durable méfiance voire haine de la part des familles, ainsi que le note bien un critique de l’époque, Maurice Sachs :

[Ce] que les familles lui reprochent peut-être le plus, c’est cet admirable envoi des Nourritures Terrestres : « Jette mon livre : dis-toi bien que ce n’est là qu’une des mille postures possibles en face de la vie. Cherche la tienne. Ce qu’un autre aurait aussi bien fait que toi, ne le fais pas. Ce qu’un autre aurait aussi bien dit que toi, ne le dis pas, aussi bien écrit que toi, ne l’écris pas. Ne t’attache en toi qu’à ce que tu sens qui n’est nulle part ailleurs qu’en toi-même, et crée de toi, impatiemment ou patiemment, ah le plus irremplaçable des êtres. » « Action décomposante », disent les familles.

L’on peut songer encore à la maxime de Profitendieu père en matière d’éducation (livresque), restituée à travers un discours indirect libre (« Car que sert d’interdire ce qu’on ne peut pas empêcher ? ») ; elle pourrait se lire comme l’expression d’une forme de laxisme, à tout le moins d’impuissance.

Cette fois, c’est l’absence de distinction claire entre le statut fictif du narrateur ou des personnages (partant, de leur discours), et la réalité de l’auteur, qui amène le lecteur, de l’époque comme d’aujourd’hui, à attribuer trop promptement à l’écrivain la responsabilité de propos énoncés par les personnages du roman. Lire les énoncés gnomiques à la lettre revient aussi à supposer que l’œuvre de Gide repose sur une poétique édifiante, que les maximes se chargeraient précisément d’expliciter. C’est oublier à quel point Gide a construit toute son esthétique en opposition à l’assertif et autoritaire roman à thèse barrésien, ainsi qu’il le suggère bien, d’ailleurs, dans le Journal des Faux-Monnayeurs.

« Inquiéter » : une nouvelle rhétorique de la fiction

Gide, pourtant, est loin de refuser le principe d’une « rhétorique de la fiction » (pour reprendre l’approche théorisée par Wayne Booth en 1961). Il s’en explique ouvertement dans un passage devenu célèbre du Journal des Faux-Monnayeurs :

Inquiéter, tel est mon rôle. Le public préfère toujours qu’on le rassure. Il en est dont c’est le métier. Il n’en est que trop.

Cette rhétorique de l’inquiétude rappelle que pour Gide, l’éthique est d’abord une éthique de l’écriture (si l’on distingue l’éthique comme réflexion sur l’agir, de la morale comme ensemble de valeurs et de principes). Dans les oeuvres, ce refus de la certitude passe notamment par une ironisation constante, qui se traduit dans Les Faux-Monnayeurs par des énoncés gnomiques non seulement contradictoires, mais en contradiction avec la trajectoire des personnages qui les énoncent, par la décrédibilisation des personnages potentiellement exemplaires, par la polyphonie, etc.

![]() Cette méfiance face à tout jugement trop prompt et/ou trop littéral sera encore au cœur de la collection que Gide fondera quelques années plus tard à La Nouvelle Revue Française – Ne jugez pas –, collection appelée à accueillir l’étude d’affaires judiciaires problématiques sur un plan psychologique. L’incertitude, le doute, le questionnement : voilà sans aucun doute l’éthique, voire la morale, qui se dégage de l’écriture de Gide, esprit déjà prévenu contre les lectures moralisantes de son œuvre.

Cette méfiance face à tout jugement trop prompt et/ou trop littéral sera encore au cœur de la collection que Gide fondera quelques années plus tard à La Nouvelle Revue Française – Ne jugez pas –, collection appelée à accueillir l’étude d’affaires judiciaires problématiques sur un plan psychologique. L’incertitude, le doute, le questionnement : voilà sans aucun doute l’éthique, voire la morale, qui se dégage de l’écriture de Gide, esprit déjà prévenu contre les lectures moralisantes de son œuvre.

Stéphanie Bertrand, Maître de conférences en langue et littérature françaises (XX-XXIe), Université de Lorraine

Gide, Vielé-Griffin et les Entretiens politiques et littéraires

La libération du vers est le grand combat esthétique de Vielé-Griffin dans les années 1885 à 1890. C’est un long et patient travail qui passe d’abord par le « vers libéré », dépouillé des contraintes qui le sclérosent et le transforment en pur exercice d’école, avant d’aboutir au « vers polymorphe ». La défense du vers libre et de la laisse analytique fonde l’identité de la poésie symboliste en répondant aux attentes d’une jeunesse désabusée par les vaines virtuosités et les conceptions positivistes de leurs aînés. La quête de formes neuves leur semble un moyen approprié pour exprimer leurs désirs, leurs rêves et leurs états d’âme. Cette esthétique favorise la suggestion et la musicalité de rythmes inédits et laisse large place à l’imaginaire personnel et au renouvellement du langage et des mythes que l’on aurait pu croire désuets et usés pour avoir trop servi. Vielé-Griffin publie son manifeste du vers libre en préface au recueil Joies (1889), dont la simplicité et l’inspiration souvent euphorique, qui s’appuie sur la réécriture de chansons anciennes, tranchent sur l’hermétisme et le ton spleen étique des recueils contemporains. Il en précise la portée et la signification : « nulle forme fixe n’est plus considérée comme le moule nécessaire à l’expression de toute pensée poétique ». Et il ajoute même : « L’Art ne s’apprend pas seulement, il se recrée sans cesse ; il ne vit pas que de tradition, mais d’évolution ». Si le renouvellement de la littérature a un caractère iconoclaste, évident dans le vers libre, davantage que dans l’écriture artiste ou le culte du mot rare, il s’inscrit forcément dans une histoire et une filiation qui lui donnent sens. L’étiquette de « décadents » ou d’« empoisonneurs » dont les élites affublent la génération nouvelle paraît donc d’autant plus mal venue qu’elle masque les vrais enjeux du débat. Les diffamations de la presse quotidienne et les caricatures dont elle déforme la jeunesse littéraire nécessitent la réplique d’une « campagne affirmatrice ». Vielé-Griffin décide de créer une « feuille de combat » qui prendra d’abord la forme d’un pamphlet sans périodicité régulière, mais renouvelable « au gré des événements » (mars 1890). Ce sont les Entretiens politiques et littéraires, conçus avec Régnier et Paul Adam, auxquels se joint vite Bernard Lazare. La nécessité aidant, ils deviennent le mois suivant une revue mensuelle, ou plutôt un « fumoir spéculatif » livré à l’humeur des collaborateurs, peu nombreux mais très réactifs, et voué à la défense de la liberté du vers et à la dénonciation de toutes les contraintes superflues. Son ouverture aux théories anarchistes, sur lesquelles la revue fait volte-face après les attentats aveugles et meurtriers de 1892, s’inscrit dans le discours d’une génération qui oppose, selon Pierre Quillard, l’héroïsme de l’esthète en quête d’une « forme nouvelle de beauté » aux « préoccupations des contingences transitoires ». La publication du Traité du Narcisse (Théorie du Symbole) en tête des Entretiens prend donc le sens d’un manifeste, assez proche des proclamations esthétiques d’un Stuart Merrill, certes personnel à Gide avec la triple référence à la Bible, à l’Antiquité grecque et au Poète, mais dont il lui faudra assez vite se démarquer, même s’il lui restera en partie fidèle.

Gide, Vielé-Griffin et L’Ermitage

L’installation du poète en Touraine et les voyages de Gide espacent leurs relations qui restent amicales et dont témoigne leur correspondance. Vielé-Griffin continue de défendre la cause du vers libre dans les revues d’avant-garde et même dans L’Écho de Paris où il participe chaque quinzaine à une campagne poétique en alternance avec Régnier (1895-1896). En janvier 1897, il est l’instigateur d’une très vive « protestation » de la jeune génération contre La Plume dont les chroniqueurs naturistes ont injurié Mallarmé. Cette lettre ouverte paraît dans le Mercure avec les signatures de Gide, Valéry, Schwob et Verhaeren, mais curieusement sans la sienne. La même année, sont publiées Les Nourritures terrestres et le recueil de Vielé-Griffin La Clarté de vie, une ode lumineuse à la vie et à la nature sous forme de poèmes lyriques et narratifs qui s’inscrivent dans le légendaire. Vielé-Griffin salue leur proximité : « nos routes se croisent souvent comme deux bras d’une rivière, l’une lente et propice aux reflets, l’autre impétueuse et qui mire en forêt tragique les calmes peupliers de la digue ». Pour Gide, La Clarté de vie porte une « radieuse parole » et éblouit comme une « trop céleste lumière », mais il en préfère les amples poèmes narratifs aux courts récitatifs. La publication des « Lettres à Angèle » dans L’Ermitage à partir de juillet 1898 impose un type nouveau de critique, différent autant de la chronique que du feuilleton, ressemblant à une conversation entre amis et laissant le temps au lecteur de doser et de formuler sa pensée. Aux yeux de Vielé-Griffin, cette forme nouvelle de maïeutique pourrait ressusciter les essais des Entretiens, à une époque où la cause du vers libre semble gagnée, mais où il reste encore des combats à mener. Le plus urgent semble de dénoncer les vanités du naturisme, qui enferme la poésie dans les limites du régionalisme et de l’art social. Il faut aussi fonder une revue adaptée à l’évolution des formes et des idées, ce que n’est plus L’Ermitage, essoufflé après neuf ans d’âge, hésitant sur la voie à suivre et privé d’un animateur. Il lui faut un entraîneur et une équipe sûre et rétrécie pour promouvoir l’art nouveau. Vielé-Griffin, dans sa lettre ouverte (novembre 1898), appelle Gide à être ce « directeur de nos consciences » à la fois porteur d’idées et éveilleur des autres dont il aiderait à développer leur « liberté de pensée ». L’Ermitage de 1899 devient le lieu où s’expérimente la littérature et où s’élabore une réflexion esthétique qui n’aboutit qu’au temps de La NRF.

Les éloignements de la maturité

Dans les années 1900, Vielé-Griffin diversifie ses entrées dans les revues, se montrant plus rares dans L’Ermitage, dont il assure cependant la chronique poétique (1905-1906), et plus présents à L’Occident et à La Phalange. Dans L’Occident, il publie un article sur L’Immoraliste dont la « rigide conception classique » le frappe autant que le caractère déroutant du héros. C’est « l’apologie implicite d’une morale nécessaire » et l’affirmation de la sociabilité humaine, du « devoir pour l’homme de ne rien renier de son sang, de sa race, de sa terre ». Les relents barrésiens de sa critique ne troublent pourtant pas Gide qui lui écrit y avoir puisé un « admirable réconfort ». Il réserve aussi à L’Occident le long article théorique en deux volets où il présente sous pseudonyme sa conception de la poésie : « Le Vers libre et la strophe analytique » (1905). Dans La Phalange, organe du néo-symbolisme, il rappelle des souvenirs des Entretiens et des premiers temps d’une aventure intellectuelle désormais achevée. Après l’échec d’une fusion entre La Phalange et Antée, Gide l’invite à collaborer à La NRF. Dans sa première contribution (juin 1909), Vielé-Griffin prévoit d’évoquer le souvenir de Swinburne dont l’œuvre lui est chère sous la forme familière d’une lettre à Gide, qui mêlerait les deux écrivains dans un même éloge. Mais il préfère renoncer au procédé quand il comprend qu’il est contraire à l’éthique de la revue. Après la guerre, leurs liens s’estompent sans jamais se rompre et leurs lettres, même plus rares, témoignent encore d’une reconnaissance commune.

Pierre Lachasse

1. Des styles aphoristiques gidiens

Il existe plusieurs styles aphoristiques chez Gide. Ainsi, la virtuosité stylistique tourne-t-elle parfois au jeu de mots. Si la pratique ludique participe du « drôle à lui » qui doit définir tout artiste selon Gide (« Littérature et morale »), elle est rarement gratuite ; ce jeu avec et sur les mots, certes plus discret que chez ses contemporains ou ses successeurs (on pense par exemple aux jeux de mots aphoristiques des surréalistes), invite notamment le lecteur à revoir ses automatismes de pensée. La dérivation permet par exemple à Gide de réactiver le sens étymologique d’un terme dont le sens s’était affaibli (« Le parfait est ce qui n’est plus à refaire. », « DADA »), tandis que l’antanaclase vient souligner l’éloignement entre deux acceptions d’un même terme (comme dans cet aphorisme des Nouvelles Nourritures : « Il est bien plus difficile qu’on ne croit de ne pas croire à Dieu. »).

On rencontre bien sûr également chez Gide un style aphoristique plus traditionnel, dans la lignée de la maxime de La Rochefoucauld, dont l’aphoriste n’hésite pas, parfois, à reprendre la structure, telle la négation restrictive, même s’il en retourne fréquemment la portée déceptive : « Nous ne valons que par ce qui nous distingue des autres ; l’idiosyncrasie est notre maladie de valeur » (Paludes), « Le monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par des insoumis. » (Journal, 1946).

Tantôt autoritaire, lorsqu’il est construit sur un modèle quasi barrésien, tantôt bien modalisé, l’aphorisme présente une variété syntaxique autant que stylistique et thématique qui lui permet de se glisser dans tous les discours. En dépit d’inspirations et d’influences multiples (livresques ou liées à l’actualité), les énoncés gnomiques gidiens manifestent pourtant, sur le plan thématique, une prédilection pour les questions d’ordre moral. Si l’aphoriste marche alors fréquemment sur les brisées des moralistes, de l’Antiquité comme de l’époque classique (l’amour propre, l’effort, la persévérance sont quelques-uns des sujets les plus fréquents), il se distingue toutefois de cette tradition gnomique par la perspective choisie. Sa prédilection pour les sujets positifs va de pair avec un traitement optimiste : les aphorismes de Gide manifestent sa foi en l’homme, sa confiance dans les possibilités d’un progrès. Sans exprimer un optimisme naïf ni idéaliste, les aphorismes révèlent un penseur lucide et profondément marqué par l’éthique protestante.

2. Renouveler les genres

La tendance aphoristique de la prose gidienne a profondément contribué au renouvellement ou à l’institutionnalisation des genres dans lesquels elle s’inscrit. En imposant au récit de fiction le principe d’une écriture d’idées, Gide n’a peut-être pas inventé le roman d’idées, mais il a contribué à ébranler les assises d’un genre alors attaché à la représentation du réel. L’« invasion de l’histoire par le commentaire, du roman par l’essai, du récit par son propre discours » (Genette) que provoque l’écriture aphoristique, a permis à Gide, comme à Proust d’ailleurs, de faire éclater les limites du roman, pour l’amener du côté de la réflexion et de la réflexivité. La même évolution est perceptible dans l’écriture essayiste. Bien que Gide se soit surtout illustré dans les formes brèves de la prose d’idées (préface, conseils, lettres ouvertes ou fictives, etc.), ses propositions ont contribué à la modernité et à l’accessibilité du genre. Par sa fréquence et son indépendance, l’aphorisme a conforté voire accéléré la dimension fragmentaire de l’écriture d’idées ; son statut de vérité individuelle, fortifiée par l’expérience (affective, souvent), a conféré à l’argumentation de l’essai une dimension subjective et authentique inédites. Enfin, en se faisant théorie de sa propre pratique, l’aphorisme a renforcé la dimension spéculaire du genre, tandis que sa portée didactique a contribué à l’intelligibilité d’une pratique essayiste souvent confinée à l’œuvre-monument.

L’écriture aphoristique est moins novatrice dans le Journal et le théâtre de Gide : elle s’inscrit alors dans une tradition courante, sans la renouveler vraiment. Dans un cas, l’aphorisme participe du style coupé propre à l’écriture du jour, dans l’autre, il hérite de la portée morale, voire moralisatrice, d’un genre longtemps marqué par la catharsis.

3. L’aphorisme et l’affirmation d’un magistère

Enfin, l’aphorisme joue un rôle essentiel dans la construction, par Gide, de son autorité littéraire. De manière paradoxale dans un premier temps, puisque la méfiance de l’écrivain face à la question de l’influence en littérature l’amène d’abord à subvertir les traditionnelles fonctions d’affirmation de la forme gnomique. Sensible à l’évolution générale du statut de l’écrivain face aux exigences de l’actualité, et transformé par la découverte de son orientation sexuelle, l’aphoriste assume davantage, à partir de la fin des années 1890, la mission d’influenceur, voire la revendique. Dans cette (con)quête, l’aphorisme joue un rôle décisif et contribue à imposer Gide en figure magistrale. La prédilection pour des formes d’écriture propres à transmettre une réflexion morale (le traité, la parabole, le roman d’idées), sans oublier l’écriture critique, envisagée surtout comme un prétexte à l’expression d’idées : toutes ces formes d’écriture, qui se fondent sur l’aphorisme, présentent Gide comme un écrivain d’idées. Il ne faudrait pas négliger l’influence homosexuelle : le trait aphoristique s’adresse aussi (et surtout) à un jeune lecteur, que Gide espère former, c’est-à-dire révéler à lui-même.

4. Réceptions de l’aphoriste

Cité et loué pour la fermeté et la limpidité de son style, l’aphoriste apparaît avant tout à ses contemporains comme un estimable « styliste ». Pourtant, à une époque qui continue d’opposer savoir et style, ce compliment est aussi un moyen de dénier à l’aphoriste le statut d’écrivain (d’idées). La dépréciation est encore esthétique : par la fragmentation et la théorisation que l’aphorisme introduirait dans l’œuvre, il l’empêcherait d’être une œuvre d’art. Mais l’aphorisme contribue surtout à diffuser une image profondément duelle de l’écrivain : pour les uns, il est un idéologue audacieux et courageux, un « moraliste sans règle fixe, […] sans morale » (René Marill Albérès) ; pour les autres, l’aphoriste est un prédicateur, pire, un pervertisseur de la jeunesse, un mauvais maître, jugé en partie responsable, en 1940, de la défaite française, mais aussi plus largement d’une certaine décadence des mœurs. Par son aptitude à incarner un slogan ou un mot d’ordre, l’aphorisme a cristallisé toutes les attaques et toutes les polémiques à partir des années 1920, jusqu’à la mort de Gide, et même au-delà.

À l’opposé de cette lecture idéologique de la critique, les écrivains furent surtout sensibles à la portée éthique et esthétique des formules gidiennes. Une première génération de romanciers (Roger Martin du Gard, Jean Schlumberger, Jacques Rivière notamment), dont la plupart s’est liée d’amitié avec Gide, s’était pour sa part contentée de citer, défendre et illustrer les postures défendues par les aphorismes les plus emblématiques de l’œuvre gidienne, ceux des Nourritures terrestres.

5. Les aphorismes de Gide aujourd’hui

Face à l’engouement suscité par l’aphorisme gidien dans les années 1940 à 1960, sa quasi disparition chez les écrivains contemporains n’en est que plus frappante : c’est que l’aphoriste a changé de camp, et qu’il est désormais cité et commenté par les philosophes, voire par les psychologues. Il fait même de régulières apparitions en politique (pensons au nom de parti de Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise, inspiré d’un aphorisme de Gide : « Le monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par des insoumis. » Journal, 1946). L’aphorisme continue ainsi d’assurer à son énonciateur une position magistrale, mais dans un champ élargi. De fait, l’éthique aphoristique gidienne (du bonheur, de la liberté, de la disponibilité, etc.) fait écho aux mots d’ordre actuels, tout en répondant à la quête de sens de toute une génération. Bien que la citation aphoristique rende rarement justice à l’aphorisme gidien originel, et qu’elle ne garantisse pas la lecture des œuvres (rien de spécifique à Gide dans ce phénomène), elle permet à l’auteur de survivre en sage ou en intellectuel engagé, autant de figures qui viennent enrichir l’image déjà plurielle de cet écrivain-Protée.

Sur Les Faux-Monnayeurs et le Journal des Faux-Monnayeurs (baccalauréat littéraire 2016-2018)

Sur le style de Gide

L’Éclairant Malentendu de La Double Maîtresse

L’affaire trop fameuse de l’éreintement de La Double Maîtresse empoisonne la postérité au-delà de l’histoire des relations entre Gide et Régnier dont elle fige et fausse brutalement les postures. Certes, elle anticipe une rupture prochaine et répète deux ans plus tard le coup d’éclat spectaculaire contre Barrès à l’occasion des Déracinés. Gide se sépare de ceux qui ont accompagné ses débuts littéraires comme Nathanaël apprend à brûler tous les livres qui le détournent de sa voie propre. Il n’empêche que son article de La Revue blanche est à ce point hâtif et maladroit qu’il le regrettera aussitôt et tentera en vain d’en corriger les effets. Il repose sur trois principes majeurs : la détestation du libertinage, le rejet de tout écrit qui s’apparente à la littérature commerciale et l’exigence de la composition. Les deux premiers points se réfèrent à l’idéal esthétique d’une écriture qui suggère plutôt qu’elle n’exprime, selon la leçon reçue de Mallarmé. Le troisième l’amène à critiquer la désorganisation de La Double Maîtresse fondée sur l’entrecroisement narratif de deux histoires qui « ne se rejoignent pas » et sur la conduite d’un récit qui ressemble à un « jeu de jonchets ». Or les subtilités structurelles du roman de Régnier sont celles qu’il mettra lui-même en pratique dans Les Caves du Vatican en brisant la routine de la narration linéaire. Mais le sujet du roman ni sa publication en feuilleton dans la presse quotidienne ni même sa construction ne suffisent à expliquer cette injuste critique. Gide est dérouté par la volte-face de Régnier dont le nouveau livre souffre de la comparaison avec la « grave Hertulie » et avec les récits du Trèfle blanc nés « sous la pression d’une sorte d’intime exigence ». Il l’est aussi par ses détours récurrents vers le passé, réel ou fantasmé. Régnier, de son côté, montre une susceptibilité dont la vivacité surprend, mais rappelle celle qui, la même année, provoque sa rupture avec Vielé-Griffin, l’ami de toujours. La Double Maîtresse, loin d’être une œuvre commerciale, répond à une nécessité intime de son auteur, comme le montre sa longue gestation. Le roman met en place un paysage imaginaire qui prend en charge sur les modes lyrique, narratif et ironique les élans et les réticences de son univers intérieur. Le livre témoigne aussi probablement de l’état de ses relations avec Marie et il y a beaucoup de lui dans le pauvre Galandot dépeint avec un cruel détachement. Ce n’est pas le simple « amusement d’auteur » qu’y voyait Gide, même s’il paraît largement jubilatoire, au moins pour le lecteur. La querelle doit être replacée dans le contexte de leurs parcours individuels et dans les mutations de la littérature qui au tournant du siècle, avec la crise des valeurs symbolistes, cherche d’autres voies à explorer. Cette conjonction pourrait presque suffire, du reste, à l’expliquer. Pour tous deux, le temps est venu de passer aux œuvres de la maturité en concevant une forme personnelle propre à exprimer ce qu’ils n’ont pas encore réussi à dire. Ainsi le double passage de Gide au cycle des « récits » et de Régnier à l’écriture de romans, « costumés » ou « modernes », traduit-il une mutation générationnelle commune à la plupart des anciens Symbolistes. Pour le reste, leurs parcours diffèrent notamment par leur relation à la société en place. La NRF réduit Régnier au statut d’écrivain mondain fréquentant les salons et couronnant sa carrière par l’Académie et le feuilleton du Figaro. Avec la maturité et l’évolution des groupes littéraires et des idées, se façonnent des clichés dont le temps ne se défera jamais tout à fait.

D’un excès critique à l’autre

À une caricature en succède une autre, plus injuste encore. L’histoire des relations entre Gide et Régnier se fige en une hostilité partie muette, partie cruelle jusqu’à la démesure. Dans son feuilleton du Figaro (1920-1936), Régnier fait preuve dans l’ensemble d’une minutieuse attention aux œuvres et aborde une multitude de sujets, en dehors même de la littérature pure. La teneur des chroniques n’est évidemment pas de même nature que celle des revues d’avant-garde, ne serait-ce qu’en raison de leur lectorat spécifique. Mais la critique de Régnier est attendue et compte pour son sérieux et la finesse de son regard. Son attitude négative à l’égard des livres de Gide n’en est que plus surprenante, comme s’il s’agissait de vider un contentieux jamais soldé. Il fait l’impasse sur Si le grain ne meurt et Les Faux-monnayeurs et son unique critique directe porte sur La Symphonie pastorale, une « historiette édifiante » d’un manque « à peu près complet d’intérêt ». Comme c’est l’usage, il fait précéder la recension du dernier livre de l’auteur par une rapide analyse de ses publications antérieures. Il rappelle le « jeune homme curieux et austère » qui « portait de longs cheveux et tenait d’ordinaire un livre sous son bras » dont il fut l’ami, et son goût « pour les campagnes normandes et les horizons d’Algérie et de Tunisie ». Il garde un bon souvenir de ses premiers livres, mais juge les Nourritures d’une verve « un peu raisonneuse et un peu sèche » et avoue son malaise devant les soties. En revanche, il place très haut les « récits », qui, à eux seuls, justifient sa « sympathie critique ». Par la suite, Régnier n’évoque plus Gide que de biais. Sa recension des Jugements d’Henri Massis (1924) marque une brutale aggravation de son hostilité : « j’ai peine à m’intéresser à l’œuvre et à la personnalité de M. André Gide », « un écrivain correct et patient » dont les « livres les mieux réussis ont je ne sais quoi de morne, de chétif, de facticement sobre ». Il ne souscrit, toutefois, pas à l’épithète de « démoniaque » dont l’affuble Massis. Il récidive avec un surcroît d’hostilité à la parution d’André Gide de Paul Souday (1927), pour dénoncer les « élucubrations absurdes » des Caves du Vatican et des Faux-monnayeurs et les « pages dégoûtantes » de Si le grain ne meurt : « Comment M. Paul Souday s’est-il laissé prendre à la médiocrité prétentieuse de ce médiocre prosateur ? » Entre temps, la vente de ses éditions originales lui a inspiré l’envoi ironique de ses Proses datées : « à André Gide pour sa prochaine vente ».

Revenir aux œuvres

Pour les jeunes intellectuels des années 1890, les vers libres des Poèmes anciens et romanesques et de Tel qu’en songe ouvrent un univers nouveau, aussi loin des solennités parnassiennes que des prosaïsmes naturalistes. La place accordée au mythe et à l’imaginaire, l’horizon de rêve et d’intemporalité qu’ils dessinent brisent la lourdeur d’une réalité sans enjeu et donnent le sentiment que la littérature peut se réinventer. L’œuvre symboliste de Régnier illustre cette attente générationnelle et complète l’enseignement reçu aux mardis de Mallarmé. Gide, comme d’autres, se plaît à ses poèmes qu’il n’oubliera pas dans son Anthologie, et à ses contes, ceux du Trèfle noir où se reconnaît sa sensibilité juvénile, et ceux du Trèfle blanc qui signent la conversion définitive de Régnier au classicisme. Après La Double Maîtresse, qu’il jugera plus tard un « livre exquis » en se repentant d’avoir obéi à son « besoin de réaction », il exprime en public son goût pour « Le Rival », l’un des contes des Amants singuliers, et en privé, ce qui surprend davantage, pour Les Rencontres de M. de Bréot, l’un des romans « costumés ». Quant à Régnier, moins admiratif certes, mais reconnaissant, il apprécie les contes poétiques en prose de Gide, comme La Tentative amoureuse et El Hadj, puis les « récits » dont l’un, Isabelle, rappelle les paysages fantasmés de ses livres et annonce « Le Pavillon fermé », l’une de ses Histoires incertaines. Il faut croire que leur empathie devait être bien forte au moment de leur voyage en Bretagne pour songer à composer chacun un « Barbe-Bleue » et à le publier ensuite dans la même plaquette. Au-delà des conflits, des excès et des modes qui faussent les regards, il faut revenir aux œuvres.

1. L’action

Gide concentre l’action des Faux-Monnayeurs et la précipite, afin de faire repartir à neuf chaque chapitre sans profiter de l’élan acquis, en exposant au présent des actions simultanées. Toute la première partie se déroule en une journée et demie, d’un mercredi après-midi de juin à seize heures (nous sommes à trois semaines du baccalauréat qui a alors lieu en juillet) au jeudi soir. Les événements de l’année précédente connus par le Journal d’Édouard sont aussi concentrés sur quelques jours, de la mi-octobre à la mi-novembre. C’est à la mi-octobre qu’Édouard surprend Georges volant un livre chez un bouquiniste. Puis les événements se précipitent d’une façon peu crédible mais significative de l’attitude d’Édouard : le 18 octobre, il parle de la puissance de son amour pour Laura ; le 26, du travail en lui de la décristallisation amoureuse ; le 28, il conseille à Laura d’épouser Douviers qui « fera un excellent mari » (2 novembre), et le mariage a lieu le 5 novembre. C’est que le vol du livre a provoqué la rencontre d’Édouard et d’Olivier, véritable coup de foudre pour celui-là, ce qui a déclenché le processus de décristallisation. Le 8 novembre a lieu la première visite à La Pérouse, et le 13, Édouard s’embarque pour Londres. Pendant les vacances d’été, Bernard accompagne Laura et Édouard à Saas-Fée, tandis qu’Olivier passe son baccalauréat. La lettre de Bernard provoque la jalousie de son ami qui se précipite chez Passavant. Ceux-ci partent en Corse. Le mariage de Cécile Profitendieu a lieu au début du mois de septembre.

L’action des Faux-monnayeurs n’est pas datée. Les référents historiques jalonnent une époque allant de 1897 (date du banquet où Alfred Jarry agresse verbalement Bercail, alias Christian Beck) à 1919-1921 (allusions à Dada). Gide a volontairement laissé dans le flou toute datation, tenant à mettre en scène l’époque actuelle. Les deux faits-divers qui ont inspiré l’action sont d’une part « l'affaire des faux-monnayeurs anarchistes du 7 et 8 août 1907, et la sinistre histoire des suicides d'écoliers de Clermont-Ferrand (5 juin 1909) » (Journal des Faux-Monnayeurs, « Appendice »).

2. Le roman d’aventure

Les Faux-monnayeurs sont avant tout un roman d’apprentissage : de Bernard, d’Olivier, de Georges, etc. Bernard quitte son foyer en laissant à son père une lettre provocatrice et injurieuse, et le roman se clôt avec l’annonce de son retour chez son père. Cinq mois l’ont mûri, lui ont appris à se connaître, à faire l’expérience de la vie, et donné le sens de la responsabilité. C’est l’exemple que Gide conçoit pour Marc Allégret dont il est amoureux et pour qui il a composé ce roman du passage de l’adolescence à l’âge adulte, du parcours réussi de l’émancipation vis-à-vis de la famille, et de la façon de trouver la voie de l’autonomie et de la responsabilité.

A la force de Bernard s’oppose la faiblesse d’Olivier, sensible aux flatteries et aux propositions de Passavant, la jalousie le livrant à cet être de parade, égoïste et diabolique. Vincent devient la proie du démon en se jetant entre les bras de Lilian Griffith qui se révèle un gourou maléfique, le poussant à couper les mains de tous ses regrets et remords. Il finit par la haïr, la tue et en devient fou. De son côté Sarah, considérant la malheureuse condition de ses sœurs, est décidée à conquérir son indépendance. Féministe, elle suit la voie de l’affirmation de son autonomie, de la révolte et de l’exil.

L’aventure, c’est encore celle des conflits de générations ; les problèmes de couples (Profitendieu, Molinier et La Pérouse notamment) ; plus généralement, des relations à autrui, des forts et des faibles, illustrées par l’apologue des animaux sténohalins et euryhalins ; les aventures de l’amitié, de l’amour, du mariage ; l'histoire des solitaires qui peinent à trouver leur place dans une société qui n’est pas faite pour eux. Il y a enfin les loups dangereux, féroces : Strouvilhou et Ghéridanisol.

Édouard, le romancier, est aussi l’acteur central du roman d’aventure à côté de Bernard : il agit, écoute, prend des initiatives, se trouve au croisement de toutes les intrigues du roman. C’est un égocentrique qui ramène tout à lui, et en même temps ne parvient pas à « croire à [sa] propre réalité ».

3. Composition et narration

Le roman d’aventure se développe selon une suite de hasards et de rencontres. Au départ, l’initiative de Bernard voulant remettre une pendule à l'heure le conduit à découvrir par hasard sa bâtardise, ce qui le décide à quitter la demeure familiale ; il se rend chez son ami Olivier tandis que le narrateur nous fait faire la connaissance de la famille Profitendieu ; Olivier évoque l’aventure de Vincent et de Laura, mentionne Édouard, son oncle, qui doit arriver le lendemain. Vincent nous conduit chez Robert de Passavant dont on découvre l’entourage, tandis que Bernard fait la connaissance d’Édouard en lui dérobant sa valise et en prenant connaissance de son Journal, lequel nous permet de découvrir au présent les événements de l’année précédente éclairant ceux du récit en cours (phénomène d’analepse), etc.

La grande originalité des Faux-monnayeurs tient à la conception d’un double foyer : le premier, axé sur Bernard, compose un roman d’aventure ; l’autre est le roman du roman et du romancier voulant l’écrire, ce dernier finissant par confondre le roman et la vie. Le premier est constitué de points de vue multiples, pris en charge par un narrateur qui circule comme une ombre dans le roman, tandis que le second foyer, formé par le Journal d’Édouard, ne présente pas seulement « l’effort du romancier », mais s'ajoute aussi à la narration principale et se combine à elle.

La composition se caractérise par ses symétries. La plus évidente est celle des Première et Troisième parties, intitulées « Paris », de 18 chapitres chacune, encadrant les sept chapitres de « Saas-Fée », partie centrale présentant la symétrie des lettres de Bernard et d’Olivier qui se répondent presque termes à termes (chapitres 1 et 6), ce qui met en évidence un double centre : celui du chapitre 3 autour d’Édouard, centre du roman du roman dont sont présentés en abyme les problèmes de la genèse ; et celui du chapitre 4, pivot central du roman d’apprentissage, Bernard faisant amende honorable de sa révolte et de sa fausse monnaie pour faire vœu de probité et de responsabilité.

Ce centre narratif présentant l’échange de Bernard et de Laura à Saas-Fée est un véritable pivot romanesque et idéologique : dans la Première partie du roman domine le point de vue des adolescents en révolte contre leurs conditions et partant à l’aventure (Bernard, Olivier, Vincent, pour l’essentiel) ; dans la Troisième prévaut le principe de responsabilité de Bernard, le retour d’Olivier auprès d’Édouard après son « embardée » avec Passavant, ainsi que le point de vue des pères (Molinier, Profitendieu, Douviers, Édouard qui joue le rôle de père spirituel d’Olivier et de Bernard). Au centre narratif, la lettre touchante de Douviers, qui détermine le retour de Laura : « Au nom de ce petit enfant qui va naître, et que je fais serment d'aimer autant que si j'étais son père […] ».

4. Mises en abyme

La mise en abyme principale consiste en l’installation d’un miroir de l’acte d’écriture de l’œuvre en cours, qui se diffracte en de multiples fragments (Les Faux-monnayeurs qu’Édouard veut écrire et toutes les réflexions qu’il multiplie, écrites et orales, éclairant la conception de ce roman qu’il se révèle incapable d’écrire, à l’exception de l’unique fragment du chapitre 15 de la Troisième partie, composé pour faire comprendre à Georges qu’il doit cesser de jouer au faux-monnayeur). L’autre mode de mise en abyme tient à divers objets qui participent de la technique du « blason », fonctionnant à la manière de miroirs circonscrits, concentrant l’attention sur un aspect particulier de l’œuvre : la « console » initiale peut figurer la composition du roman ; la fausse pièce exhibée par Bernard en son centre ramène le roman à son titre et en éclaire différents aspects ; chaque apologue de Vincent constitue une mise en abyme partielle de la portée morale du roman, etc.

Stéphanie Bertrand, maître de conférences en langue et littérature française à l’Université de Lorraine à propos des Faux-Monnayeurs et du Journal des "Faux-Monnayeurs", au programme du Bac L.

Dès l’adolescence de Gide, et jusqu’à sa mort, Chopin fut pour l’écrivain un compagnon de route : Gide fit du compositeur son alter ego, et conversa sans discontinuer avec lui, afin de mieux comprendre quelles pouvaient être les lignes de force de sa propre esthétique. Cette admiration pour Chopin trouve à s’exprimer à maintes reprises, dans le Journal, dans les lettres, et bien sûr dans les Notes sur Chopin (1931).

Pour Gide, Chopin est l’incarnation même de l’artiste, et plus précisément de l’artiste classique. Il le range, avec Vinci, Bach, Ingres, Poë et Baudelaire, du côté des héritiers d’Hélène – tandis que Schumann, Delacroix ou Verlaine descendraient de Clytemnestre. Toutefois, s’il le classe dans la famille des esprits qui révèrent la « beauté » plutôt que la « passion », Gide considère surtout le compositeur comme un artiste incomparable. Seuls deux créateurs peuvent à ses yeux être véritablement rapprochés de Chopin, justement parce qu’eux aussi sont irréductibles : Baudelaire, et lui-même, André Gide. L’analogie entre Chopin et Baudelaire revient souvent sous la plume de Gide. Ce qui est commun au poète et au compositeur, c’est une aversion sans concession pour la « rhétorique », la « déclamation » et le « développement oratoire » : bref, pour Gide, ils sont, l’un comme l’autre, antiwagnériens. En outre, tous deux furent jugés « malsains » – la mère de Gide allant jusqu’à interdire à son fils d’assister à un récital chopinien du grand Anton Rubinstein, par peur que cela ne puisse l’entraîner sur la pente de la corruption. Enfin, Chopin et Baudelaire sont pareillement victimes d’interprètes-virtuoses à qui la délicatesse est étrangère : « Avez-vous parfois entendu des acteurs déclamer du Baudelaire comme ils feraient du Casimir Delavigne ? Eux jouent Chopin comme si c’était du Liszt ».

La question de l’interprétation de l’œuvre de Chopin est centrale dans la production de Gide musicographe : à vrai dire, Gide semble ne faire confiance qu’à sa propre subtilité pour jouer Chopin. Certes, il se souvient avec émotion des quelques œuvres de Chopin qu’il a pu malgré tout entendre par Anton Rubinstein ; certes, il fait l’éloge d’Ignacy Paderewski ; certes, dans une lettre à Henri Ghéon datée du 7 mars 1900, il raconte avoir entendu, dans un hôtel palois, un « jeune Anglais » inconnu jouer Chopin « admirablement » ; certes, il reconnaît au Père Abbé directeur du Monte Cassino une compréhension profonde (car silencieuse) du compositeur ; et certes, dans les années 1940, il poussera Maurice Ohana à aborder Chopin. Néanmoins, c’est sa propre interprétation qui paraît à Gide la meilleure, du moins quand il parvient à réaliser pianistiquement le Chopin idéal dont il a la vision sonore. En témoignent ces extraits du Journal : « Première et troisième Ballades de Chopin que je commence à jouer comme je veux ; comme je crois qu’elles doivent être jouées » ; « perfectionné (et vraiment pu mener à perfection) plusieurs Études et Préludes » ; « Ai pu mener à perfection sept des Nocturnes de Chopin ». Convaincu que des pianistes tels qu’Alfred Cortot (dont il vilipende l’ « exécution » des œuvres de Chopin dans son Journal) ou Arthur Rubinstein (qui lira les Notes sur Chopin comme une attaque personnelle) passent à côté de ce que les pièces de Chopin ont de plus précieux, Gide se rêve presque en prophète unique de l’esthétique chopinienne, et il pratique une forme de prosélytisme : « je sais qu’une douzaine au moins (artistes et autres) reconnaissent avoir été […] initiés par moi à la musique de Chopin ».

Aussi bien Gide n’est-il pas loin de s’identifier à Chopin. Dès 1894, le nom de Chopin figure dans la liste des « personnalités » dont Gide estime que s’est « formée » la sienne. Quand un de ses textes dramatiques est mal lu, il compare son sort à celui du compositeur : « Cette après-midi lecture de Saül par Copeau […]. Rien n’était plus à sa place, à sa valeur. Il lisait exactement comme on joue Chopin quand on le joue mal. » Quand Suarès s’en prend à Chopin, il est persuadé d’être visé à travers le musicien dont il s’est fait l’apologiste : « Dans les Nouvelles littéraires d’hier, éreintement de Chopin par Suarès […] certaines flèches […] sont lancées non tant contre Chopin directement, que contre mes pages de la Revue musicale ». Et, plus largement, Gide compare l’esthétique pianistique qu’il défend quand il joue Chopin à sa poétique scripturale : « Tout mon effort, aussi bien dans l’exécution, au piano, des œuvres de Chopin, que dans l’écriture, est d’obtenir une sorte de legato. »

Au-delà d’ailleurs des valeurs esthétiques, il est une valeur éthique qui apparaît centrale dans le discours que Gide tient à la fois sur l’œuvre de Chopin et sur ses propres livres : il s’agit de la valeur d’intimité. Son Chopin, Gide ne parvient que très rarement à le rendre public. Que ce soit devant Jacques-Émile Blanche, devant Mme Edwards ou devant quelque autre de ses amis, il peine à demeurer lui-même, et à rester fidèle à Chopin, dès lors qu’il joue pour un auditoire. Sans doute est-ce que l’artiste, qu’il se nomme Frédéric Chopin, Charles Baudelaire ou André Gide, n’est authentique que tant qu’il se tient « tout à fait près de lui-même », et loin du public.