La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

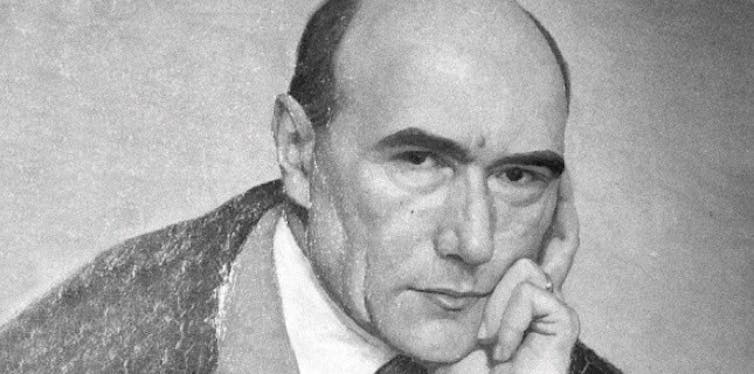

« Comment peut-on mettre au programme du baccalauréat un romancier mettant en scène dans son œuvre une forme d’inceste ? » « Comment justifier la présence à l’examen d’un écrivain pédophile » ? Voici quelques-unes des objections formulées par une partie du public venu assister aux formations proposées en 2016 et 2017 sur Les Faux-Monnayeurs et le Journal des Faux-Monnayeurs d’André Gide, deux œuvres inscrites au programme du baccalauréat littéraire pour deux ans.

Certes, cette accusation d’« immoralité », portée ici tantôt à l’encontre de l’œuvre, tantôt à l’encontre de l’écrivain lui-même, n’est ni spécifique à Gide ni nouvelle ; sans remonter jusqu’à l’Antiquité et à la sentence bien connue de Platon prononcée dans La République contre le poète, chassé hors de la ville, pour réserver au seul « conteur plus austère et moins agréable qui imitera pour nous le ton de l’honnête homme » la possibilité d’exercer son art dans la cité, Baudelaire, Flaubert ou Céline, pour ne citer que quelques noms plus proches de nous, ont eux aussi été confrontés à ce type de « procès », à leur époque et/ou à la nôtre. Cette condamnation, qui réveille la question si rebattue des liens problématiques entre littérature et morale, paraît cependant connaître aujourd’hui un succès inquiétant (dont la dérive a été bien perçue par certains satiristes contemporains) ; elle mérite quelques éclairages ou rappels.

Entre inactualité et anachronismes

Première accusation portée à l’encontre (de l’œuvre) de Gide : l’effet délétère qu’aurait la mise en scène d’actions ou de comportements jugés immoraux. Cette charge est récurrente dans l’histoire de la littérature, a fortiori dans la réception de Gide : on ne compte plus, bien avant Les Faux-Monnayeurs (1925) déjà, les accusations portées contre l’auteur de L’Immoraliste (1902) et des Caves du Vatican (1914), inlassablement présenté comme un « pervertisseur », de la jeunesse en particulier, pour avoir représenté dans ses fictions des sujets jugés scabreux, à commencer par la pédérastie. Henri Massis et Henri Béraud comptent ainsi parmi les accusateurs les plus virulents.

Il n’est pas jusqu’à la célèbre réaction de Paul Claudel lui-même, après sa lecture des Caves du Vatican (sotie à laquelle Les Faux-Monnayeurs était d’abord supposé proposer une suite), qui ne témoigne de la constance avec laquelle la mise en scène d’une relation affective et pédagogique entre un aîné et un plus jeune a pu susciter la polémique : « Ne vous rendez-vous pas compte de l’effet que peuvent avoir vos livres sur de malheureux jeunes gens ? » s’inquiète Claudel, dans une lettre à Gide le 2 mars 1914, révolté par un passage trop explicite à son sens sur les préférences sexuelles de Lafcadio, l’un des personnages principaux de la sotie gidienne. Il réitère une semaine plus tard, en demandant à Gide de « supprimer aussitôt cet horrible passage », notamment « pour des raisons de moralité ». Il ajoute :

La littérature fait parfois un peu de bien, mais elle peut faire surtout du mal et beaucoup. Le vice dont vous parlez tend à se répandre de plus en plus. Il n’est nullement indifférent de voir un homme comme vous, avec le prestige de votre intelligence, de votre culture et de votre talent, s’en faire l’apologiste, ou simplement apprivoiser l’imagination de ses lecteurs à des pensées dont elle doit se détourner avec horreur.

Les sciences cognitives ont certes montré, ces dernières années, le pouvoir néfaste que peuvent avoir sur le lecteur les représentations fictionnelles lorsqu’elles donnent à voir une action ou un événement négatif (voir par exemple les travaux d’Irwing Kirsch ou de Laurent Bègue) ; mais les conditions ou les contraintes (notamment esthétiques), l’intensité, et les formes de cette mauvaise influence restent à préciser, de même que les spécificités du médium littéraire par rapport à d’autres arts fictionnels.

Surtout, une juste contextualisation permet d’éviter que des lycéens peu au fait de l’histoire culturelle du début du XXe siècle ne considèrent d’emblée, dans Les Faux- Monnayeurs, la relation amoureuse et pédagogique esquissée entre Édouard, un homme d’une quarantaine d’années, et Olivier, jeune bachelier, fils de la demi-sœur d’Édouard, rencontré quelques mois avant le début du roman, comme une « forme d’inceste » ou de « pédophilie ». Connaître la fréquence, au début du XXe siècle, des relations affectives, voire conjugales nées dans un cadre familial élargi (voir par exemple les travaux de Jack Goody) ; se souvenir que les risques de consanguinité de l’engendrement comptent alors parmi les premières raisons de condamnation de l’inceste ; se rappeler que l’âge de la majorité sexuelle était de 13 ans jusqu’en 1945 ; être informé de la difficulté à distinguer, à cette époque, en Occident, les frontières entre pédérastie, pédophilie, « éphébophilie » et homosexualité (considérée comme un délit jusqu’en 1982), sans ignorer la vogue et le prestige culturel attachés alors à la pédérastie : tout ceci (notamment) préserverait le (jeune) lecteur d’aujourd’hui de fâcheux raccourcis.

La haine du « prédicateur »

Au-delà des sujets représentés, ce sont aussi les énoncés gnomiques qui cristallisent les griefs. Rien de neuf, là non plus : à l’époque de Gide déjà, certains critiques comme Pierre Lièvre, étaient allés jusqu’à disculper Stendhal face à Gide, au motif que le premier, peintre lui aussi de sujets immoraux, « s’[était] bien gardé », contrairement au second, de « tirer une règle de conduite, ou une morale pratique de la vie de Julien Sorel », c’est-à-dire « un corps de doctrine néfaste et des maximes assurément pernicieuses ».

Gide, de fait, multiplie dans ses œuvres, à commencer dans Les Faux-Monnayeurs, les énoncés sentencieux, volontiers provocateurs. Pensons à la formule de Bernard, qui ouvre le roman en mettant à distance la transmission filiale (« Ne pas savoir qui est son père, c’est ça qui guérit de la peur de lui ressembler. ») ; cette mise à distance de la « cellule familiale » – véritable leitmotiv des œuvres de Gide – vaut d’ailleurs à l’écrivain, au moins depuis Les Nourritures terrestres (1897), une durable méfiance voire haine de la part des familles, ainsi que le note bien un critique de l’époque, Maurice Sachs :

[Ce] que les familles lui reprochent peut-être le plus, c’est cet admirable envoi des Nourritures Terrestres : « Jette mon livre : dis-toi bien que ce n’est là qu’une des mille postures possibles en face de la vie. Cherche la tienne. Ce qu’un autre aurait aussi bien fait que toi, ne le fais pas. Ce qu’un autre aurait aussi bien dit que toi, ne le dis pas, aussi bien écrit que toi, ne l’écris pas. Ne t’attache en toi qu’à ce que tu sens qui n’est nulle part ailleurs qu’en toi-même, et crée de toi, impatiemment ou patiemment, ah le plus irremplaçable des êtres. » « Action décomposante », disent les familles.

L’on peut songer encore à la maxime de Profitendieu père en matière d’éducation (livresque), restituée à travers un discours indirect libre (« Car que sert d’interdire ce qu’on ne peut pas empêcher ? ») ; elle pourrait se lire comme l’expression d’une forme de laxisme, à tout le moins d’impuissance.

Cette fois, c’est l’absence de distinction claire entre le statut fictif du narrateur ou des personnages (partant, de leur discours), et la réalité de l’auteur, qui amène le lecteur, de l’époque comme d’aujourd’hui, à attribuer trop promptement à l’écrivain la responsabilité de propos énoncés par les personnages du roman. Lire les énoncés gnomiques à la lettre revient aussi à supposer que l’œuvre de Gide repose sur une poétique édifiante, que les maximes se chargeraient précisément d’expliciter. C’est oublier à quel point Gide a construit toute son esthétique en opposition à l’assertif et autoritaire roman à thèse barrésien, ainsi qu’il le suggère bien, d’ailleurs, dans le Journal des Faux-Monnayeurs.

« Inquiéter » : une nouvelle rhétorique de la fiction

Gide, pourtant, est loin de refuser le principe d’une « rhétorique de la fiction » (pour reprendre l’approche théorisée par Wayne Booth en 1961). Il s’en explique ouvertement dans un passage devenu célèbre du Journal des Faux-Monnayeurs :

Inquiéter, tel est mon rôle. Le public préfère toujours qu’on le rassure. Il en est dont c’est le métier. Il n’en est que trop.

Cette rhétorique de l’inquiétude rappelle que pour Gide, l’éthique est d’abord une éthique de l’écriture (si l’on distingue l’éthique comme réflexion sur l’agir, de la morale comme ensemble de valeurs et de principes). Dans les oeuvres, ce refus de la certitude passe notamment par une ironisation constante, qui se traduit dans Les Faux-Monnayeurs par des énoncés gnomiques non seulement contradictoires, mais en contradiction avec la trajectoire des personnages qui les énoncent, par la décrédibilisation des personnages potentiellement exemplaires, par la polyphonie, etc.

![]() Cette méfiance face à tout jugement trop prompt et/ou trop littéral sera encore au cœur de la collection que Gide fondera quelques années plus tard à La Nouvelle Revue Française – Ne jugez pas –, collection appelée à accueillir l’étude d’affaires judiciaires problématiques sur un plan psychologique. L’incertitude, le doute, le questionnement : voilà sans aucun doute l’éthique, voire la morale, qui se dégage de l’écriture de Gide, esprit déjà prévenu contre les lectures moralisantes de son œuvre.

Cette méfiance face à tout jugement trop prompt et/ou trop littéral sera encore au cœur de la collection que Gide fondera quelques années plus tard à La Nouvelle Revue Française – Ne jugez pas –, collection appelée à accueillir l’étude d’affaires judiciaires problématiques sur un plan psychologique. L’incertitude, le doute, le questionnement : voilà sans aucun doute l’éthique, voire la morale, qui se dégage de l’écriture de Gide, esprit déjà prévenu contre les lectures moralisantes de son œuvre.

Stéphanie Bertrand, Maître de conférences en langue et littérature françaises (XX-XXIe), Université de Lorraine