et Jean-Michel Wittmann (Université de Lorraine)

le 31 octobre 2018 à Caserte (Università degli studi della Campania, Italie).

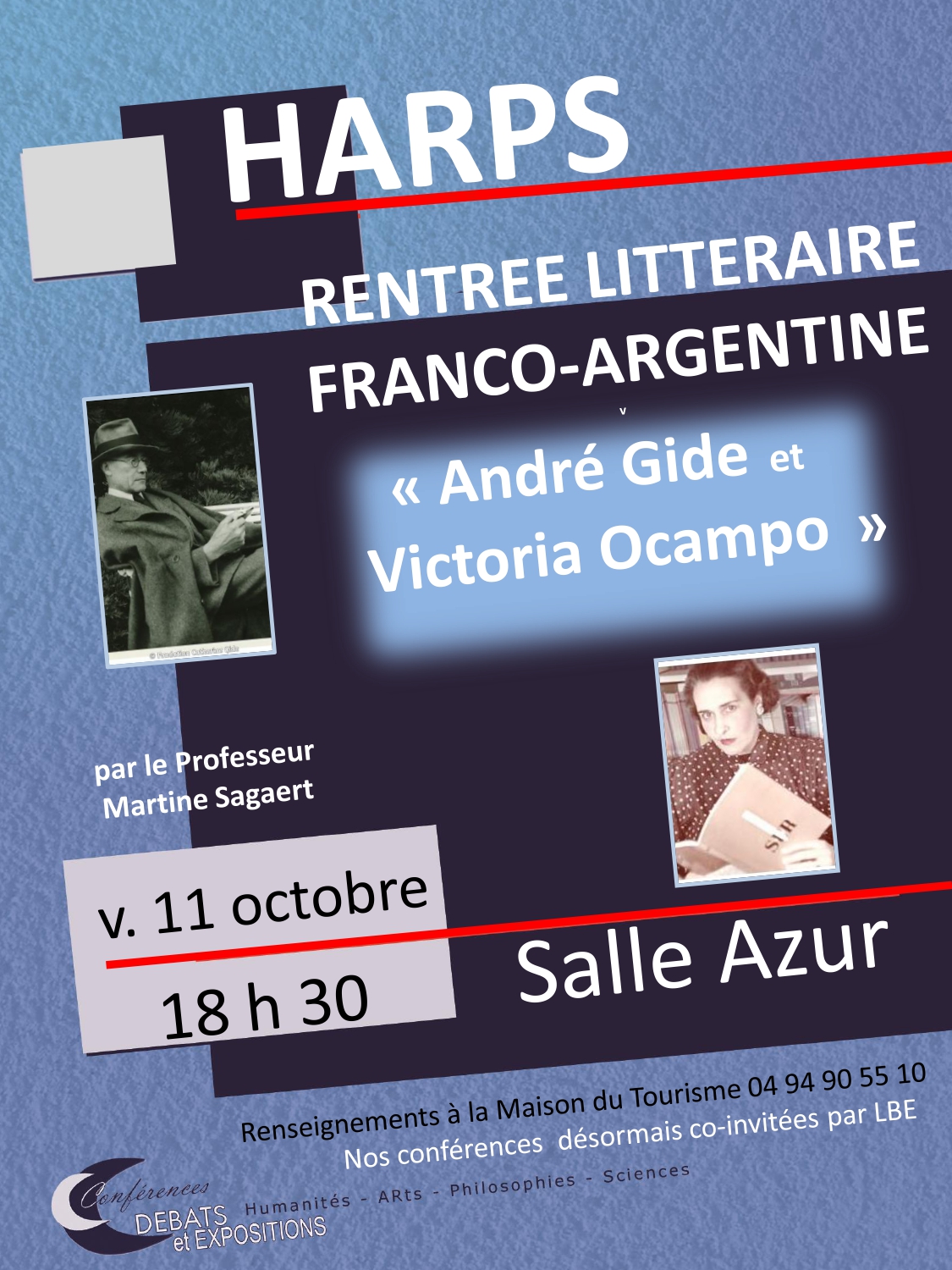

Martine Sagaert, professeure émérite de l'Université de Toulon, donnera une conférence sur "André Gide et Victoria Ocampo" à la Maison du tourisme du Beausset le vendredi 11 octobre à 18h30.

Rappelons que Martine Sagaert a publié récemment un essai sur la relation entre les deux écrivains :

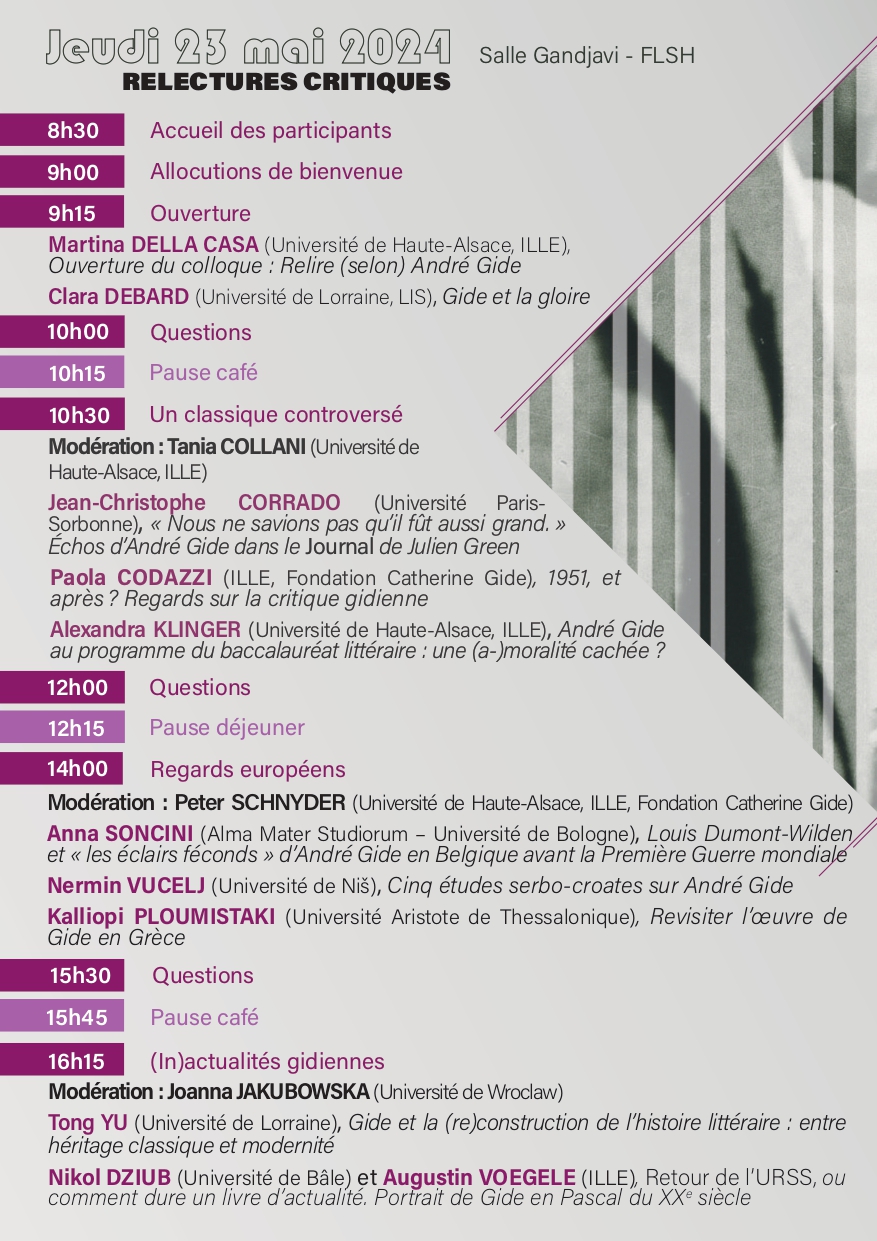

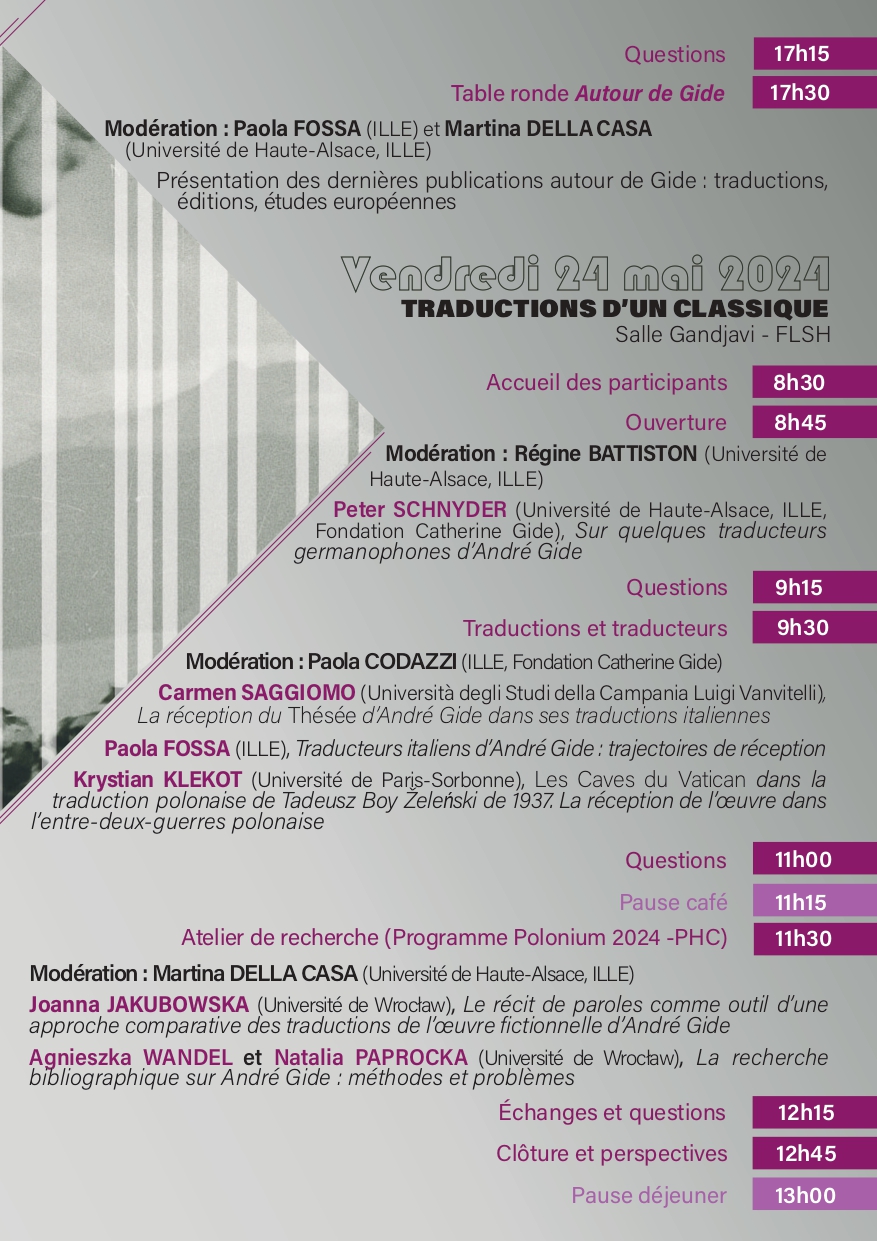

« Le problème pour moi », écrit André Gide dans une entrée du Journal des Faux-monnayeurs datée de 1921, « n’est pas : Comment réussir ? – mais bien : comment DURER ? ». La question le préoccupe dès son plus jeune âge et trouve ici une réponse claire : « Depuis longtemps, je ne prétends gagner mon procès qu’en appel. Je n’écris que pour être relu. »

Son Journal le montre bien : à côté de la lecture, qui est pour lui à la fois un plaisir et un exercice journalier, Gide parvient au fil des ans à faire de la relecture une véritable méthode critique dont les origines sont à rechercher dans son rapport à la Bible et notamment aux Évangiles. Au cours des années, cette pratique de relecture devient courante et Gide l’applique tant à ses écrits qu’à ceux des autres. Elle lui sert, d’une part, à prendre du recul par rapport à son œuvre, pour l’observer avec son sens critique et, de l’autre, à mettre à l’épreuve le canon littéraire de son temps et à tester son propre panthéon d’auteurs classiques. Relire, note-t-il en 1942 dans son Journal, permet de « vérifier ses admirations », de mesurer la portée des livres et leur capacité à se laisser réinterpréter et à continuer de « surprendre ».

S’inscrire durablement dans l’histoire littéraire se laisse configurer ainsi comme un double pari. D’une part, au fil de ses écrits, revient l’idée que tout grand artiste doit aspirer à faire partie de ce que, dans « De l’influence en littérature », il décrit comme une sorte de communauté de grands esprits de toutes les époques. Pour rejoindre cette famille transnationale et transséculaire, il ne faut pas avoir peur, dit-il, de « DEVENIR BANAL », idée qu’il décline ensuite en un « devenir banal Shakespeare, banal Goethe, Molière, Balzac, Tolstoï… » D’autre part, cependant, poursuivre ce but n’implique pas pour l’artiste, contrairement à ce que cette formule pourrait laisser entendre, de se plier aux attentes du public. Bien que ce dernier « préfère toujours qu’on le rassure », le rôle de l’écrivain est, explique-t-il dans le Journal des Faux-monnayeurs de l’« inquiéter ». Même au prix d’une reconnaissance repoussée dans le temps, son métier est de sortir le public de son engourdissement grâce à des œuvres qui se veulent comme « une ouverture, une impulsion, une jetée en avant – de l’esprit du lecteur ».

Dans Qu’est-ce que le contemporain ?, Giorgio Agamben explique que le propre de la contemporanéité est de se donner comme une « singulière relation avec son propre temps, auquel on adhère tout en prenant ses distances ». Ce « déphasage », qui s’apparente – dit le philosophe – à « l’intempestif » nietzschéen, décrit bien la posture intellectuelle du « contemporain capital », tel qu’on a notoirement surnommé Gide. Bien ancré dans son temps, au point d’en devenir une figure incontournable, l’écrivain a su aussi le défier et penser son œuvre en décalage par rapport à son époque, en la mettant constamment en dialogue avec le passé littéraire européen qui la nourrit et en la projetant parallèlement dans l’avenir.

Aujourd’hui, plus de soixante-dix ans après sa mort et peu de temps après l’entrée de son œuvre dans le domaine public, nous savons désormais que le pari est gagné : Gide a réussi à DURER. Mais comment ? Comment son œuvre a-t-elle été lue et relue, en France et à travers l’Europe ? Sa durée est-elle consacrée par l’émergence d’un « Gide banal » ? Ou dépend-elle plutôt de sa capacité à continuer d’inquiéter ? Qui a donc été le plus déterminant : Gide, le « maître à penser » ou Gide, « le maître d’immoralisme » ? Le Prix Nobel, ou le « malfaiteur » ? Le classique ou le moderne ? L’histoire littéraire européenne a-t-elle su s’approprier et concilier les divers visages de l’écrivain et de son œuvre ? Quel rôle a joué leur (in)actualité ? De quelle manière l’histoire de chaque pays européen a-t-elle influencé sa réception ? Gide y est-il considéré comme un classique ? Dans et selon quel(s) canon(s) ?

Dans la continuité des colloques André Gide, l’Européen (2016, Université de Haute-Alsace/ ILLE) et André Gide à (re)découvrir (2017, Université de Wrocław), ainsi qu’avec le Cycle Gide Remix (2018-2020, Université de Haute-Alsace/ ILLE), le présent colloque se veut comme la première étape d’une recherche collective en plusieurs volets, visant à interroger la place de l’œuvre gidienne au sein d’une Europe littéraire qu’il a lui-même contribué à penser et à forger. Nous proposons, dans ce premier volet, de développer la réflexion au prisme de la notion de « relecture » et d’articuler la discussion autour des axes de réflexion suivants :

André Gide et l’histoire littéraire européenne. Quel est le rapport de Gide avec l’histoire littéraire et, plus particulièrement, avec l’histoire littéraire européenne ? Quelle place occupe-t-elle dans le Journal, ses correspondances, ses textes critiques et dans son œuvre fictionnelle ? Quel est la notion de « classique » de la littérature qui en émerge ? Quels auteurs lit-il et relit-il et dans quels objectifs ? Et inversement : quelle est la place que l’histoire littéraire européenne lui consacre ? Comment la présence de Gide évolue-t-elle dans les histoires littéraires ? Comment son œuvre, parcourue par une importante veine pédagogique, est-elle racontée et enseignée dans le secondaire et le supérieur ?

Les éditions et rééditions. Comment ce lecteur assidu, qui a consacré sa vie à la lecture et à l’écriture et qui soignait de près l’édition de ses œuvres, conçoit-il l’objet-livre ? Comment sa conception de la lecture informe-t-elle ses œuvres et jusqu’à quel point contribue-t-elle à façonner ses livres ? Mais aussi : quelle est l’histoire éditoriale de ses écrits ? Quelles ont été les différentes éditions et les rééditions de son œuvre, de son vivant à aujourd’hui ? Quels besoins et quelles conjonctures expliquent ses rééditions ?

Traductions et retraductions européennes. Écrivain aux mille facettes, Gide a été aussi traducteur. Pensons à ses traductions de Shakespeare ou de Conrad, qui ont connu une fortune considérable, mais qui ont aussi suscité plusieurs polémiques, en France comme à l’étranger. Qu’est-ce que la traduction pour Gide et quel a été le destin de ses traductions ? Comment ont-elles été reçues et comment a-t-il été lui-même traduit et retraduit en Europe ?

Réception de ses textes en France et en Europe. Au cours de sa trajectoire intellectuelle, l’écrivain, dont l’œuvre a été mise à l’Index une année après sa mort, s’est exprimé sur des sujets délicats et controversés (de l’homosexualité au communisme, en passant par la question religieuse qui l’occupe tout au long de sa vie) et sa pensée a conservé dans le temps sa puissance de scandale. Comment a-t-elle été reçue en France et en Europe ?

Les contributions pourront proposer des réflexions théoriques et transversales sur ces questions ou des études de cas plus ponctuelles. Des propositions relevant de travaux de recherche sur des fonds d’archive seront également bienvenues, ainsi que celles sur des expériences d’édition ou de traduction des écrits gidiens.

Comité d’organisation :

Martina Della Casa (Université de Haute-Alsace, ILLE)

Alexandra Klinger (Université de Haute-Alsace, ILLE)

Colloque international

André Gide et la joie

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

Università degli Studi della Basilicata - Emilia Surmonte

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Carmen Saggiomo

2-3 mai 2024

Jeudi 2 mai – Auditorium de Villa Rufolo

10h00 Allocutions de bienvenue

10h30 Ouverture

Ferruccio Ferrigni

11h15-12h45 Les paysages de la joie

Pierre Masson (Université de Nantes), L’art de la joie: André Gide et l’Italie

Fabio Libasci (Università degli Studi di Udine), « Que viens-je encore chercher ici ? » La joie du voyage entre légitimation, souvenir et ascèse

Angelo Zotti (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), La joie de voyager. Action et système dans L’Immoraliste d’André Gide

14h00-15h30 La joie entre éthique et esthétique

Jean-Michel Wittmann (Université de Lorraine), Entre immoralisme et sainteté, la « religion de la Vie et de la Joie » comme morale de l’artiste

Marco Longo (Chercheur indépendant, Université de Lorraine), La joie de Candaule et de Fleurissoire : ferveur, bonheur, plaisir ?

Marine Parra (Utrecht University), La "joie implacable". Gide, lecteur de Montaigne

15h45-17h15 L’écriture de la joie

Vincenzo Mazza (Université Paris-Nanterre), Le théâtre de Gide ou le bannissement du bonheur ?

Marion Moll (Université de Lorraine), Le saugrenu, "plaisanterie particulière" de Gide

Paola Viviani (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), Taha Husein traduttore di André Gide: Edipo e Teseo

Vendredi 3 mai – Auditorium de Villa Rufolo

9h45-11h15 L’écriture de la joie et ses émotions

Emilia Surmonte (Università degli Studi della Basilicata), La joie des corps dans L’Immoraliste et son revers

Carmen Saggiomo (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), « Or ce que j’aime en toi, c’est la joie » : le Thésée de Gide et le dédale de ses émotions

Michele Costagliola d’Abele (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”), Un hommage à la joie du partage: André Gide, À Naples de Giovannella Fusco Girard

11h30-12h15 Table ronde Autour d’André Gide

Présentation des dernières publications modérée par Peter Schnyder (Université de Haute-Alsace):

André Gide, Théâtre complet, Tome I, Édition critique par Vincenzo Mazza, Classiques Garnier, Paris, 2024, 770 pp.

Marco Longo, L'écriture d'André Gide à la lumière de Luigi Pirandello, Classiques Garnier, Paris, 2024, 584 pp.

12h15-12h45 : Clôture et perspectives

14h30 Tour « André Gide à Ravello » Visite guidée des lieux qui ont inspiré André Gide avec lectures de L’Immoraliste par Comune di Ravello et Associazione Mavicoast

Comité scientifique :

Ferruccio Ferrigni (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

Pierre Masson (Université de Nantes)

Carmen Saggiomo (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)

Peter Schnyder (Université de Haute-Alsace)

Emilia Surmonte (Università degli Studi della Basilicata)

Jean-Michel Wittmann (Université de Lorraine)

Comité d’organisation :

Eugenia Apicella (Segretaria generale Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello)

Michele Costagliola d’Abele (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)

Paola Filippone (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”)

Michela Lo Feudo (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

Luigi Mansi (Assessore alla Cultura Comune di Ravello)

Paola Mansi (Assessore … Comune di Ravello)

Adelaide Pagano (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

Colloque organisé en collaboration avec Associations des amis d’André Gide, Centre d’Etudes Gidiennes, Fondation Catherine Gide, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi della Basilicata, Comune di Ravello et Associazione Mavicoast.

Carmen Saggiomo (Université della Campania Luigi Vanvitelli) a prononcé le 26 octobre 2023 à l'Université de Vérone (Università di Verona) une conférence (en italien), consacrée à différents mythes repris par Gide, "Narciso, Prometeo, Teseo : tre mite gidiani a confronto".

Du 10 au 11 novembre 2022, a eu lieu à Québec, à la Maison de la littérature, un colloque consacré à "André Gide et les femmes", organisé par Stéphanie Bertrand, Patrick Bergeron et François Ouellet.

Voici le programme complet des deux journées de colloque.

(Les *** signalent des interventions en visio-conférences)

Jeudi 10 novembre 2022

9h00-9h15 : accueil.

9h15-9h35 : mot de bienvenue.

Présidente de séance : Stéphanie Bertrand.

Gide féministe ?

9h35-10h10 : Pierre Masson, Le corps de la femme, avatars d’un refoulement ***

10h10-10h35 : Jean-Michel Wittmann, Le féminisme obscur d’André Gide ***

Représentations féminines 1

11h00-11h35 : Evodie Lenou Maku, La représentation de la femme africaine dans Voyage au Congo d’André Gide ***

11h35-12h10 : Elena Chashchina, La reine du drame : les personnages féminins dans Le Roi Candaule, Saül, Œdipe d’André Gide ***

Président de séance : François Ouellet.

Les femmes dans la vie de Gide

14h10-14h45 : Maja Vukusic Zorica, « À la galope et à la diable » : la mère et la lettre

14h45-15h20 : Evelyne Méron, Mais que lui trouvaient-elles donc ?

15h20-15h55 : Patrick Bergeron, André Gide et la « chère amie des livres »

Vendredi 11 novembre 2022

Président de séance : Patrick Bergeron.

Echanges de Gide avec des intellectuelles

9h00-9h35 : Frank Lestringant, André Gide et Édith Wharton, de la Grande Guerre aux décades de Pontigny ***

9h35-10h10 : Martine Sagaert, Victoria Ocampo et André Gide, à la croisée des routes ***

Féminité et langage

10h35-11h10 : Jean-Christophe Corrado, « Efféminement aucun, de part ni d’autre » : Gide et les garçons sensibles ***

11h10-11h45 : Stéphanie Bertrand, André Gide et le langage des femmes

Président de séance : Yan Hamel.

Représentations féminines 2

13h45-14h20 : Jocelyn Van Tuyl, Libérée, effacée : le cas de la jeune Hollandaise dans le manuscrit des Faux-monnayeurs

14h20-14h55 : Halia Koo, La femme gidienne, ange de vertu ou mangeuse d’hommes : d’André Walter à Corydon

14h55-15h30 : François Ouellet, Relire Gide du coin de l’œil

15h30 : Mot de conclusion.

Du 27 juin au 2 juillet 2022, à la fondation des Treilles (Var), a eu lieu un colloque consacré à « La Belle époque de la critique : stratégies d'écriture et positionnement dans le champ littéraire, de Barrès à Gide », organisé par Stéphanie Bertrand et Pierre Masson. La manifestation, initialement programmée en juillet 2020, a été reportée à l'été 2022 en raison de la crise sanitaire.

Vous pouvez consulter ici l'argumentaire du colloque.

Voici quelques-unes des communications qui ont été consacrées partiellement ou totalement à Gide :

- Stéphanie Bertrand, « La critique comme (més-)apprentissage de l'écriture littéraire, de Barrès à Gide »

- François Bompaire, « Un dialogue de dialogues : Barrès, Blum, Gide et les interviews feintes »

- Pierre Masson, « Une campagne critique d'André Gide : 1909-1910 »

- Peter Schnyder, « Les écrits critiques ont-ils une date de péremption ? Pour un réexamen de la critique gidienne »

- Jean-Michel Wittmann, « Gide, un critique sans autorité ? »

Vous pouvez visualiser le programme complet ici.

Comme chaque année, le congrès de la MLA a accueilli une session consacrée à l'oeuvre d'André Gide. Elle a été cette année à "André Gide et ses critiques".

Modern Language Association Convention 2022

Session 208. André Gide et ses critiques / Gide and His Critics

Vendredi 7 janvier, 8h30-9h45

Présentations

1. ‘Il y a des potaches qui digèrent mal André Gide’: Reading, Writing, and Responsibility in the J3 Affair (1948–51), Ian Curtis (Kenyon College)

2. An Intriguing Triangle of Critique and Interpretation: Bonnefoy, Gide, and Shakespeare, Pamela Antonia Genova (University of Oklahoma)

3. L’évolution des sentiments de Malraux vis-à-vis de Gide, Martine H. Benjamin (Princeton University)

4. Propos de Pierre Herbart sur André Gide : Attaque ou défense ?, Christine Armstrong (Denison University)

Présidence

Christine Armstrong (Denison University)

Avec le soutien de l'Association des Amis d’André Gide

Journée d’étude

« André Gide et l’idée d’ascétisme », 24 juin 2021

organisée par Stéphanie Bertrand à l'Université de Lorraine, Metz, site du Saulcy, salle Ferrari

Argumentaire de la journée d'étude

A partir de 9h Accueil

9h30 Ouverture (Elena Di Pede)

Introduction (Stéphanie Bertrand)

Présidence de séance : Jean-Michel Wittmann

9h45 Anthony Feneuil, Université de Lorraine, « Le protestantisme et les ambiguïtés de l’ascétisme à l’époque de Gide »

10h25 Pierre Masson, Université de Nantes, « Nietzsche, Gide et ses amis. L’ascétisme en débat autour de 1900 »

11h05-11h15 Pause

11h15 Paola Codazzi, Université de Haute-Alsace, « Portrait de Gide en jeune ascète ? Lectures croisées des Correspondances »

12h Déjeuner

Présidence de séance : Christine Armstrong

14h François Bompaire, CPGE de la Cité scolaire Gambetta-Carnot (Arras), « De Polders à Paludes : Gide, Goethe et la poésie persane ou l’œuvre comme ascèse sans dieu »

14h40 Stéphanie Bertrand, Université de Lorraine, « La quête d’un “style ascétique”, de l’éthique à la spiritualité »

15h20-15h30 Pause

15h30 Diana Lefter, Université de Pitesti (Roumanie) – en visioconférence

16h10 Conclusions

jeudi 28 novembre

Journée d'étude Marcel Proust – André Gide

Mairie du 11ème

9h45 : Introduction par Martine Debieuvre, 1ère adjointe au maire du 11ème, Jean-Pierre Prévost, de l'Association des Amis d'André Gide, et Jérôme Bastianelli, président de la Société des Amis de Marcel Proust

10h : Les hôtels de Marcel Proust Par Jacques Letertre, président de la Société des hôtels.

10h30 : André Gide et Marcel Proust : l’amitié difficile Par Pierre Masson, Professeur émérite de l’Université de Nantes.

11h15 : Gide et Cocteau Par Frank Lestringant, Professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne.

14h15 : Un petit air de famille Film de Jean-Pierre Prévost, réalisateur et scénariste pour le cinéma et la télévision.

15h00 : Proust et la Nouvelle Revue Française Par Luc Fraisse, Professeur à l’Université de Strasbourg et critique littéraire

15h30 : La mode chez Marcel Proust Par Garance Mazelier, élève de l'École Normale Supérieure

16h15 : André Gide et le piano de Frédéric Chopin Par Gérard Sutton, enseignant au C.R.R de Saint-Maur-des-Fossés et à la Schola Cantorum de Paris

16h45 : Marcel Proust et John Ruskin à la cathédrale d'Amiens Par Jérôme Bastianelli

18h : concert avec Ninon Hannecart-Segal, pianiste Oeuvres de Frédéric Chopin et Reynaldo Hahn

Comme chaque année, le congrès de la MLA accueillera une session consacrée à l'oeuvre d'André Gide ; elle concernera cette fois la question de l'homosexualité. Voici le programme de cette matinée gidienne, qui aura lieu le samedi 11 janvier (de 8h30 à 9h45), à Seattle :

Conférences

1. Gide’s Theseus as a Response to Corydon?, Pamela Antonia Genova (U of Oklahoma)

2. Un chantier gidien: Corydon à la lumière des manuscrits, Frédéric Canovas (Arizona State U, Tempe)

3. À la recherche des nourritures homoérotiques de la fiction gidienne, Christine Armstrong (Denison U)

Présidence de session

Christine Armstrong (Denison U)

Pour plus de renseignements, contacter Christine Armstrong (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)

Vendredi 22 novembre 2019

Petit auditorium

BnF I François-Mitterrand

Quai François-Mauriac, Paris 13e

9 h 30 - 17 h 30

Entrée libre

Journée d’étude proposée

en partenariat avec l’AAAG,

Association des Amis d’André Gide

photo copyright Marc Allégret

Cent-cinquante ans après sa naissance, André Gide est encore très présent dans la vie intellectuelle française ; emblématiquement, ses oeuvres figurent sur la photo officielle du Président de la République, mais surtout elles font de lui, avec Albert Camus, l’écrivain le plus fréquemment cité dans les médias de toute nature.

De fait, par bien des aspects, elles entrent encore en résonance avec nos préoccupations contemporaines : sur le plan individuel, elles sont une véritable école de libération et de développement personnel ; autant que le devoir de faire de soi « le plus irremplaçable des êtres », le refus de « sacrifier aux idoles » proclamé par Gide est d’une actualité brûlante.

Sur le plan collectif, par ses propos et ses actes, Gide est un exemple de solidarité envers toute humanité souffrante : que ce soit en cour d’assises, au milieu des populations réfugiées ou des peuples colonisés, il tient un discours de responsabilité d’une portée universelle.

Enfin, si cette parole trouve encore des disciples, c’est que Gide a su la formuler à travers une oeuvre polymorphe, à la fois classique et novatrice, capable d’exercer, à toute époque, un rôle d’éveilleur.

PROGRAMME

Le 9 novembre 2019, à l’Institut français de Naples (Via Crispi 86, Napoli), dans le cadre du colloque organisé par la S.I.D.E.F. (Società italiana dei francesisti) à l’occasion de son cinquantième anniversaire, Carmen Saggiomo, Ricercatore di Lingua e traduzione francese à l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, a proposé une communication sur Gide intitulée « Il primo e l’ultimo Gide: l’Italia fra l’arte e il viaggio, fra il mito delle origini e le generazioni future ».

Dans le cadre de ce même colloque, Aldo Antonio Cobianchi, le Secrétaire général de la S.I.D.E.F. a également fait une communication sur Gide, intitulée « Con gli occhi di Gide. la visione del futuro culturale europeo ».

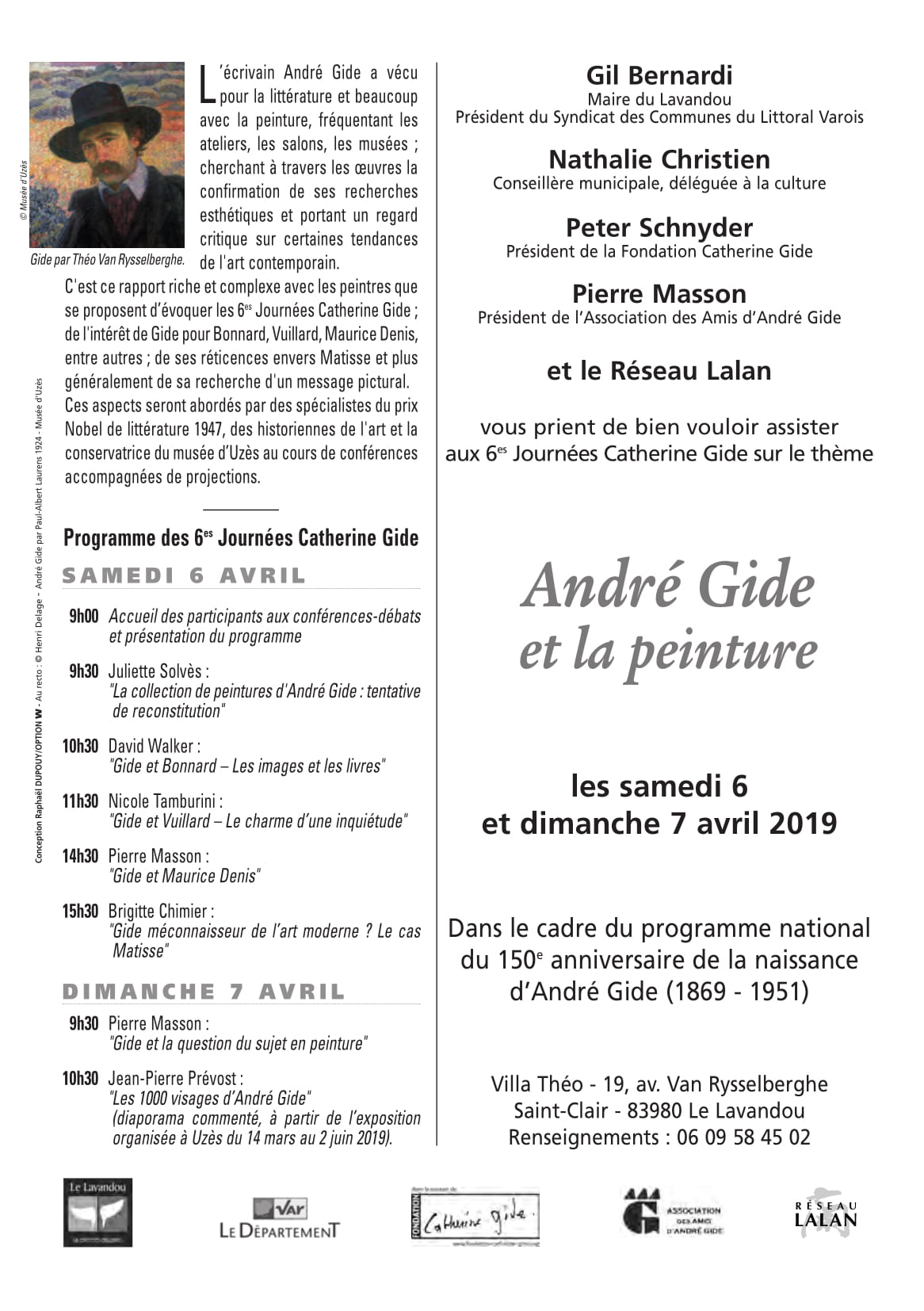

Les samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 se sont tenues au Lavandou les 6es Journées Catherine Gide, autour d'André Gide et la peinture.

André Gide, en effet, s'il a avant tout vécu pour la littérature, a aussi beaucoup vécu avec la peinture, fréquentant les ateliers, les salons, les musées, cherchant à travers les œuvres la confirmation de ses recherches esthétiques, et portant un regard critique sur certaines tendances de l'art contemporain. C'est de l'intérêt de Gide pour Bonnard, Vuillard, ou encore Maurice Denis, mais aussi de ses réticences envers Matisse, et plus généralement de sa recherche d'un message pictural, qu'il sera question. Ces aspects seront abordés par des spécialistes du prix Nobel de littérature 1947, par des historiens de l'art et par la conservatrice du musée d’Uzès au cours de conférences accompagnées de projections.

Organisation : Paola Codazzi (UHA, Fondation Catherine Gide), Isabelle Diu (Bibliothèque littéraire Jacques Doucet), Sophie Martin (Bibliothèque Sainte-Barbe), Marc Scherer (Bibliothèque Sainte-Geneviève), Peter Schnyder (Fondation Catherine Gide)

Consultez le programme !

Pour toute information, contacter Paola Codazzi

Argumentaire

Dans un article récent (et une entrée du Dictionnaire Gide), Pierre Masson rappelle, à juste titre, que la masse épistolaire produite par Gide est la plus importante – au moins du point de vue quantitatif – du XXe siècle : à ce jour, elle est constituée de près de quarante mille lettres échangées avec plus de deux mille destinataires. Un ensemble impressionnant, qui est en constante expansion. Le recours à la correspondance est depuis longtemps indispensable aux chercheurs, à commencer par les biographes, de Jean Delay (1956-1957) à Frank Lestringant (2013). Au cours des années, en raison peut-être de l’énormité et de l’hétérogénéité du corpus, la critique a privilégié une analyse « au cas par cas » avec une attention particulière portée à savaleur documentaire et historique. Or, sans négliger l’importance de ces études, nous nous proposons de dépasser les approches monographiques pour tenter une approche plurivalente qui nous permettra de proposer des lectures transversales. En nous inspirant des études publiées par la revue de l’A.I.R.E. – Épistolaire –, mais également des travaux récents de Geneviève Haroche-Bouzinac et de Mireille Bossis, nous souhaitons accentuer une réflexion sur l’importance de la correspondance, non pas tant comme source privilégiée de la vie privée de l’écrivain, mais plutôt comme lieu de création littéraire, de formation – Brigitte Diaz parle de « laboratoire identitaire » – et de réflexion (intellectuelle et esthétique).

Ensemble vaste et complexe, tout aussi protéiforme que son auteur, le chantier épistolaire demande aujourd’hui à être considéré comme un tout, comme un genre à part entière entrant en communication avec le reste de l’œuvre, du Journal aux Mémoires, du roman aux essais critiques. Dans une perspective pluridisciplinaire, ouverte à des réflexions relevant de domaines différents (linguistique, littérature, histoire des idées, etc.), ce colloque souhaite apporter un regard d’ensemble sur Gide épistolier, afin de s’interroger sur la signification, la valeur et la portée de la correspondance, où se reflètent les multiples visages de l’écrivain. Toute contribution visant à enrichir la réflexion à l’appui de documents encore inédits sera bien sûr la bienvenue. Nous proposons d’articuler la discussion autour des axes de réflexion qui suivent.

Axes de réflexion :

1) Épistolaire et identité. Une des constantes les plus manifestes de la correspondance de Gide est l’exploitation de l’écriture épistolaire au service du Moi. La belle formule de Bernard Beugnot – qui présente l’épistolier comme un « artisan de soi » – s’avère particulièrement topique, puisqu’elle explique l’importance pour Gide de s’essayer, comme aurait dit Montaigne, sous le regard de l’autre. Terrain privilégié du dévoilement et de la confession, la lettre comporte également une partie scellée, cachée, et à ce titre, s’affirme comme le lieu du silence et du non-dit. Dans ce cadre, la correspondance de Gide avec ses compagnons et ses proches est particulièrement intéressante, car elle porte les marques d’un processus d’émancipation et de maturation fait de secrets et d’allusions. Écriture de l’identité, ou des identités, la correspondance apparaît, d’après Pierre Masson, comme une pratique parfaitement complémentaire à celle du Journalet mérite à ce titre d’être considérée comme un moment décisif dans le processus d’élaboration du « Je » écrivant. De quelle manière la lettre contribue-t-elle à la construction identitaire de l’auteur ? Quel rôle joue la correspondance dans l’ensemble autobiographique gidien ?

2) Gide épistolier au-delà des frontières. En aucune façon, la lettre ne peut se réduire au territoire de l’intime, car elle se situe toujours « à la croisée de l’individuel et du social » (Mireille Bossis). Moteur silencieux d’un vaste réseau de correspondants, Gide contribue de manière décisive à la construction d’un espace de culture et de civilisation dépassant les frontières nationales. Mais ce n’est pas seulement le tissu que créent ses échanges transfrontaliers qui fait delui un épistolier européen : suite à l’expérience tragique de la Grande Guerre, au moment où il développe un intérêt accru pour l’Histoire, Gide conçoit sa correspondance à la fois comme un lieu de témoignage – où il décrit et commente les événements de son temps – et comme un lieu de débat – où il réfléchit sur l’avenir du Vieux Continent. Lieu de « commerce » d’idées et de préoccupations actuelles, sa correspondance avec Ernst Robert Curtius, Arnold Bennett ou Edmund Gosse, sans négliger l’importance de ses amitiés féminines – Aline Mayrisch, Dorothy Bussy, la Petite Dame – fait émerger une pensée de l’Europe en dialogue et une volonté d’action commune. Comment la lettre, en tant que communication par écrit et exigence de réponse en retour, contribue-t-elle à l’élaboration d’une conscience nouvelle, ouverte sur l’avenir ? Quel rôle (historique, culturel, politique) Gide attribue-t-il à ses correspondances internationales ?

3) L’épistolaire comme laboratoire du littéraire. Depuis un certain temps, l’approche de la lettre comme « seuil du littéraire » (Brigitte Diaz) regagne du terrain. Il suffit de penser au rôle joué par Roger Martin du Gard lors de l’élaboration des Faux-monnayeurs pour comprendre l’importance de la correspondance dans le processus de création : à partir du moment où ilsont souvent pour sujet les idées (réalisées ou abandonnées) de l’auteur sur ses projets en cours, les échanges épistolaires font partie, à l’instar des préfaces ou des postfaces, du paratexte gidien. Mais au-delà de son statut de preuve dans l’historique de telle ou telle œuvre, il semble possible, plus profondément, de considérer la correspondance comme un « dossier », au sens génétique, du texte à venir. L’étude de Jean-Michel Wittmann (2002) ouvre une perspective intéressante sur ce sujet : peut-on affirmer qu’une communication s’instaure entre l’épistolaire et le littéraire ? S’il est vrai que certains motifs ou thèmes migrent de la correspondance à l’œuvre, dans quelle mesure la lettre forme-t-elle le soubassement de la création fictionnelle ? Du point de vue de l’art épistolaire, le discours est également intéressant : Gide manifeste-t-il dans sa correspondance un style différent de celui auquel est familiarisé le lecteur de ses fictions ? Existe-t-il un style spécifiquement épistolaire ou est-il possible de considérer la lettre comme la matrice (syntaxique, lexicale, rythmique) de l’œuvre ?

La session Gide de la MLA, premier événement des festivités liées au cent-cinquenaire de la naissance de Gide, a eu lieu le vendredi 4 janvier 2019 de 15h30 à 16h45 dans la salle Missouri du Sheraton Grand Chicago.

La séance était présidée par Pamela Genova, qui en avait assuré l'organisation.

Conférenciers et titres

Stéphanie Bertrand a donné une conférence sur La métaphore dans l'écriture (d'idées) gidienne : les ambivalences d’une pensée par images, dans le cadre du séminaire de master de Michela Gardini, à l'Université de Bergame (Italie), le vendredi 7 décembre 2019.

Jean-Michel Wittmann a donné une conférence consacrée à André Gide au Collège International de Philosophie, dans le cadre du séminaire L'écriture de soi : une éthique de soi immoraliste ? animé par Camille Laurens et Isabelle Galichon, le mercredi 5 décembre 2018 au Columbia Global Centers, situé 4 rue de Chevreuse, dans le VIe arrondissement de Paris, c'est-à-dire dans les murs de ce qui était à la fin du XIXe siècle la Pension Keller, fréquentée par Gide entre 1885 et 1888 !

Le programme complet du séminaire est disponible ici.

Journée d'étude organisée par Carmen Saggiomo (Università degli studi della Campania)

et Jean-Michel Wittmann (Université de Lorraine)

le 31 octobre 2018 à Caserte (Università degli studi della Campania, Italie).

Programme :

9h Accueil des participants : Pasquale Femia (Directeur du Département de Sciences politiques "Jean Monnet")

9h30 Ouverture (Carmen Saggiomo, Università della Campania Luigi Vanvitelli & Jean-Michel Wittmann, Université de Lorraine)

9h45 – 10h15 Riccardo Benedettini (Fondazione UniverMantova)

« L’humanité n’est pas simple. » Gide lecteur de Balzac.

10h15 – 10h45 Chantal Pierre (Université de Nantes)

Les larmes, de Flaubert à Gide.

10h45 – 11h : Discussion

11h – 11h15 : Pause

11h15 – 11h45 Pierre Masson (Université de Nantes)

1900, frontière infranchissable ?

11h45 – 12h15 Emilia Surmonte (Università della Basilicata)

Le Roman du XIXe siècle et L’Immoraliste : rupture ou continuité ?

12h15 – 12h30 : Discussion

12h30 – 14h30 : Déjeuner

14h30-15h Jean-Michel Wittmann (Université de Lorraine)

Gide et le suicide, de Dostoïevski à Durkheim

15h-15h30 Carmen Saggiomo (Università della Campania Luigi Vanvitelli)

Gide face à Wilde : l’héritage difficile du King of life

15h30-16h Augustin Voegele (Université de Lorraine)

Le Chopin de Gide, un classique du XIXe siècle ?

16h-16h30 Discussion et conclusion

Augustin Voegele & Pierre Masson

De gauche à droite : Chantal Pierre, Jean-Michel Wittmann, Carmen Saggiomo & Riccardo Benedettini

Parmi les lieux les plus appréciés de Gide, infatigable voyageur, on compte l'Italie - la Campanie en particulier et, plus précisément encore, la belle Sorrente, ville côtière située au sud de Naples.

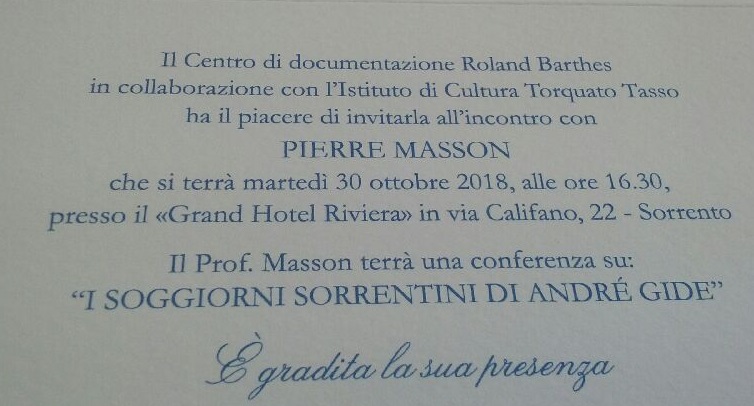

A l'invitation du Centre de documentation Roland Barthes, et en collaboration avec l'Institut de la culture Torquato Tasso, Pierre Masson a prononcé une conférence sur "Les séjours sorrentins d'André Gide", à Sorrente, le mardi 30 octobre 2018, avec le concours d'Emilia Surmonte, qui a assuré la traduction simultanée en italien.

Emilia Surmonte, micro à la main, et Pierre Masson qui s'exprimait en français et en napolitain (avec les mains !)