Un Centre dédié à la recherche sur André Gide

Le Centre d’Études Gidiennes a vocation à coordonner l'activité scientifique autour de Gide, diffuser les informations relatives aux manifestations gidiennes et à rendre visibles et accessibles les études qui lui sont consacrées.

Nous trouver

Centre d’études gidiennes Bureau 49, bâtiment A UFR Arts, lettres et langues Université de Lorraine Île du Saulcy F-57045 Metz cedex 01Nous écrire

Stephanie Bertrand Jean-Michel Wittmann

Jui.

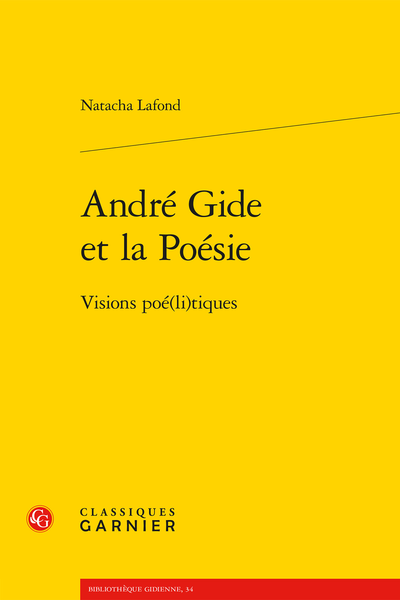

André Gide, plus connu comme romancier et écrivain engagé, fut aussi un poète novateur. Dès 1891 avec Les Cahiers et Les Poésies d’André Walter, il affronte la « Crise du vers » en adoptant la prose poétique, liant art et engagement moral. Poète philosophe et moraliste, il fait de la poésie un acte de combat et de tolérance. Sa vision, fondatrice de La NRF, allie style, genre et exigence. Cosmopolite, humaniste, socialiste et libérale, sa poésie mêle profondeur et élégance.

André Gide, plus connu comme romancier et écrivain engagé, fut aussi un poète novateur. Dès 1891 avec Les Cahiers et Les Poésies d’André Walter, il affronte la « Crise du vers » en adoptant la prose poétique, liant art et engagement moral. Poète philosophe et moraliste, il fait de la poésie un acte de combat et de tolérance. Sa vision, fondatrice de La NRF, allie style, genre et exigence. Cosmopolite, humaniste, socialiste et libérale, sa poésie mêle profondeur et élégance.

Jui.

L’interprétation de Frédéric Chopin par André Gide était-elle inopportune comme il le pensait ? Afin de discerner son originalité, cet ouvrage analyse la pensée musicale d'André Gide en la confrontant au discours sur Chopin qui s’est considérablement diversifié sous la Troisième République.

L’interprétation de Frédéric Chopin par André Gide était-elle inopportune comme il le pensait ? Afin de discerner son originalité, cet ouvrage analyse la pensée musicale d'André Gide en la confrontant au discours sur Chopin qui s’est considérablement diversifié sous la Troisième République.

Nov.

Les divers articles réunis, qui constituent les actes d'un colloqué organisé à Québec en novembre 2022 par Patrick Bergeron, Stéphanie Bertrand et François Ouellet, examinent les relations de l’écrivain avec les femmes aussi bien dans sa vie privée que dans son œuvre, lieu de dépassement des valeurs morales et des normes sociales, où se trouvent discutés la représentation féminine et le statut de la femme dans la société.

La table des matières et le détail sont à trouver sur le site de l'éditeur, ici.

Sep.

Diane Moore, Immoralists and Drama Queens.

Diane Moore, linguiste, conférencière et éditrice, autrice de recueils de poésie et de plusieurs livres centrés sur les îles anglo-normandes, vient de publier un essai (en anglais) qui fait revivre la vie à Jersey vers 1907, autour de Gide et de Théo van Rysselbergh.

Présentation de l'éditeur : Lorsqu’un groupe d’écrivains et d’artistes d’avant-garde français et belges descendit dans la baie de Saint-Brélade à Jersey à l’été 1907, des mélodrames et des intrigues commencèrent à se dérouler. De la comédie de vaudeville et des sauts périlleux sur la plage aux profondeurs introspectives de la philosophie nietzschéenne, Immoralists et Drama Queens nous emmène dans un voyage dans les modes de vie extravagants et extravertis des amis réunis autour d'André Gide et de Théo. Van Rysselberghe.

Lien vers le site de l'éditeur :https://blueormer.gg/product/immoralists-and-drama-queens/

Juil.

Dans ce livre, André Gide, écrivain traducteur, suivi d'un choix de textes traduit par l'auteur, Pierre Masson et Peter Schnyder éclairent un aspect méconnu du travail littéraire de Gide, celui de traducteur, parallèle à sa vie d’écrivain. La première partie retrace ce parcours riche et complexe. La deuxième analyse la technique de Gide et ses problèmes. La troisième est une anthologie des textes traduits, aujourd’hui peu accessibles.

Dans ce livre, André Gide, écrivain traducteur, suivi d'un choix de textes traduit par l'auteur, Pierre Masson et Peter Schnyder éclairent un aspect méconnu du travail littéraire de Gide, celui de traducteur, parallèle à sa vie d’écrivain. La première partie retrace ce parcours riche et complexe. La deuxième analyse la technique de Gide et ses problèmes. La troisième est une anthologie des textes traduits, aujourd’hui peu accessibles.

Avr.

Paola Codazzi, qui a dirigé ce volume regroupant 19 articles consacrés à la réception de Gide à compter de sa mort, en présente en ces termes les enjeux au début de son avant- propos :

Paola Codazzi, qui a dirigé ce volume regroupant 19 articles consacrés à la réception de Gide à compter de sa mort, en présente en ces termes les enjeux au début de son avant- propos :

Un peu plus de cinquante ans ont passé depuis la parution de l’anthologie Les Critiques de notre temps et Gide, dans laquelle Michel Raimond avait rassemblé des extraits d’ouvrages et d’articles consacrés à l’auteur à partir de ses débuts littéraires. C’était l’occasion de célébrer une des figures phares du xxe siècle, celui qui, par « sa complexité et par le long cheminement de sa pensée », affirmait Raimond, « a suscité dans l’opinion les réactions les plus variées ». La lecture de ces pages le confirme. Elles nous offrent un aperçu des études gidiennes de la première heure, avec une attention particulière portée aux essais parus au lendemain de la mort de l’écrivain

Fév.

Cet ouvrage qui revient sur les rapports de Gide avec l'Italie, de Pirandello avec la France, propose par ailleurs une relecture de l'oeuvre gidienne à la lumière de Pirandello, le théoricien et promoteur de l'humorisme, en s'appuyant sur la notion gidienne d'influence. Ainsi se trouve éclairée la manière dont certains thèmes gidiens, procédés littéraires et questionnements éthiques font écho à ceux de Pirandello.

Cet ouvrage qui revient sur les rapports de Gide avec l'Italie, de Pirandello avec la France, propose par ailleurs une relecture de l'oeuvre gidienne à la lumière de Pirandello, le théoricien et promoteur de l'humorisme, en s'appuyant sur la notion gidienne d'influence. Ainsi se trouve éclairée la manière dont certains thèmes gidiens, procédés littéraires et questionnements éthiques font écho à ceux de Pirandello.

Voir plus d'informations sur le site de l'éditeur : https://classiques-garnier.com/l-ecriture-d-andre-gide-a-la-lumiere-de-luigi-pirandello.html

Fév.

Dans cette étude intitulée Gide et Freud, mais sous-titré La Réception de la psychanalyse dans les lettres françaises (1900-1939), David Steel revient sur le rapport de Gide à Freud en même temps que sur le rôle important joué par la NRF dans la réception tardive du freudisme en France. Il montre notamment comment Gide, d'abord désarçonné par sa découverte de la psychanalyse en 1921, y reconut des aspects de sa propre pensée, fut à l'origine de traductions et incorpra des matériaux freudiens dans ses oeuvres, sans cesser de demeurer sceptique, sinon critique.

Dans cette étude intitulée Gide et Freud, mais sous-titré La Réception de la psychanalyse dans les lettres françaises (1900-1939), David Steel revient sur le rapport de Gide à Freud en même temps que sur le rôle important joué par la NRF dans la réception tardive du freudisme en France. Il montre notamment comment Gide, d'abord désarçonné par sa découverte de la psychanalyse en 1921, y reconut des aspects de sa propre pensée, fut à l'origine de traductions et incorpra des matériaux freudiens dans ses oeuvres, sans cesser de demeurer sceptique, sinon critique.

Fév.

Cette nouvelle édition du théâtre de Gide, édité par Vincenzo Mazza, entend dévoiler les liens multiples tissés par Gide avec le monde des arts du spectacle, à partir de la publication intégrale de ses texte dramatiques, mais aussi des traductions et des conférences liées à cette question.

Cette nouvelle édition du théâtre de Gide, édité par Vincenzo Mazza, entend dévoiler les liens multiples tissés par Gide avec le monde des arts du spectacle, à partir de la publication intégrale de ses texte dramatiques, mais aussi des traductions et des conférences liées à cette question.

Jan.

Un nouveau mémoire de master vient d'être mis en ligne : Chiara Finocchio a soutenu un mémoire intitulé L’écriture du moi gidien : d’une esthétique de la dualité à une éthique de l’ambiguïté. « Si le grain ne meurt » et le « Journal » en juin 2023 à l'université de Strasbourg. Il vous suffit de cliquer sur le titre pour le télécharger.

Vous trouverez d'autres mémoires de master, mais aussi des thèses, consacré(e)s à Gide sur cette page. N'hésitez pas à la parcourir.

Bonne lecture !

Oct.

Présentation de l'ouvrage

- Nourrie de sa propre vie nomade et de la vogue des voyages à la fin du XIXe siècle, l’œuvre d’André Gide, en faisant voyager ses personnages, organise un espace qui, à chaque fiction nouvelle, se complète et se complexifie. En étudiant cet espace, ce sont les obsessions de l’auteur qui se révèlent.

- Nombre de pages : 352

- Parution : 18/10/2023

- Collection : Bibliothèque gidienne, n° 26

Oct.

Les Caves du Vatican

Édition avec dossier

-

- Édition de : Jean-Michel Wittmann

Le pape a-t-il été emprisonné dans les caves du Vatican ? C’est du moins ce que croit l’ingénu Amédée Fleurissoire, fervent catholique prêt à entamer une croisade pour aller libérer le souverain pontife. À ses côtés gravitent des personnages tout aussi hauts en couleur : Anthime Armand-Dubois, franc-maçon sous le choc d’une vision mariale ; Julius de Baraglioul, romancier en mal d’Académie ; le jeune Lafcadio, qui se découvre l’héritier d’un riche comte ; et l’escroc Protos, beau parleur et maître du déguisement.Satire décousue et rocambolesque qui n’épargne personne, Les Caves du Vatican (1914) propose aussi, à travers la question de l’acte gratuit, une réflexion ironique sur le libre arbitre inspirée notamment des romans de Dostoïevski, dont Gide a été un lecteur passionné.

Dossier

1. De la littérature à la philosophie : l’acte gratuit

2. Faits divers et littérature

3. Le roman d’aventures

4. La réception des Caves du Vatican.

- GF (n° 1653) - Littérature et civilisation

- Paru le 08/03/2023

- Genre : Littérature classique

- 384 pages - 109 x 177 mm

- Poche - Format poche

- EAN : 9782081518988

- ISBN : 9782081518988

Aoû.

Pierre Masson et Geneviève Millot-Nakach viennent de publier la Correspondance entre André Gide et Jean Malaquais dans la collection "Bibliothèque gidienne" aux éditions Classiques Garnier.

Dialogue entre deux écrivains, l’un célèbre, l’autre débutant, cette correspondance se situe sur fond de polémiques politiques, quand Gide rompt avec le stalinisme, quand Malaquais parvient en 1942 à quitter la France avec l'aide de Gide. Installé en Amérique, il allait, avec Planète sans visa, écrire le grand roman de la France occupée.

Pour plus de renseignements, voir le site de l'éditeur : https://classiques-garnier.com/correspondance-entre-andre-gide-et-jean-malaquais-1935-1950.html

Aoû.

Bianca-Livia Bartoş vient de publier Le Thésée d’André Gide. Entre tradition et innovation dans la collection "Bibliothèque gidienne" des éditions Classiques Garnier.

En réincarnant la mythologie antique au xxe siècle, le Thésée d’André Gide met en scène un ensemble de techniques novatrices. Cet ouvrage interroge l’esthétique gidienne telle qu’elle se présente dans ce récit testamentaire.

Pour plus de renseignements, voir le site de l'éditeur : https://classiques-garnier.com/le-thesee-d-andre-gide-entre-tradition-et-innovation.html

Juil.

Ecrivaine argentine, maîtrisant parfaitement le français, liée à différentes personnalités littéraires de son temps, de Supervielle à Borges en passant par Drieu la Rochelle, Victoria Ocampo ne pouvait pas ignorer Gide. Martine Sagaert éclaire leur relation en donnant dans ce livre à la fois les écrits de Victoria Ocampo sur Gide et les lettres qu'ils ont échangées, ce qui permet de mieux comprendre la personnalité complexe de la créatrice de la revue argentine Sur, mais aussi la réception de l'oeuvre de Gide en Amérique latine.

Ecrivaine argentine, maîtrisant parfaitement le français, liée à différentes personnalités littéraires de son temps, de Supervielle à Borges en passant par Drieu la Rochelle, Victoria Ocampo ne pouvait pas ignorer Gide. Martine Sagaert éclaire leur relation en donnant dans ce livre à la fois les écrits de Victoria Ocampo sur Gide et les lettres qu'ils ont échangées, ce qui permet de mieux comprendre la personnalité complexe de la créatrice de la revue argentine Sur, mais aussi la réception de l'oeuvre de Gide en Amérique latine.

Jan.

À l’occasion de l’entrée de l’œuvre de Gide dans le domaine public vient de paraître, en langue italienne, le livre « Il futuro dell’Europa » e altri scritti. Résultat d’un travail collaboratif, le volume se compose de huit écrits de Gide, dont un inédit, accompagnés d’un riche paratexte critique. Réunis ensemble pour la première fois, ces textes rendent compte dans leur hétérogénéité de l’idée d’Europe promue et défendue par Gide au cours de l’entre-deux-guerres : un concert de voix différentes, chacune également essentielle à la paix et à la prospérité de l’ensemble.

«Ma cosa sarà l’Europa di domani? [...] nessun paese d’Europa può più aspirare

a un progresso reale della propria cultura isolandosi, né senza una collaborazione indiretta con gli altri paesi [...]

tanto dal punto di vista politico quanto economico e industriale – insomma, da tutti i punti di vista –

l’Europa intera corre verso la rovina, se ogni paese d’Europa

non accetta di prendere in considerazione altro che la propria salvezza particolare»

***

André Gide, «Il futuro dell'Europa» e altri scritti, edizione e traduzione a cura di Paola Codazzi, Tania Collani, Martina Della Casa e Paola Fossa, Macerata, coll. Elements, Quodlibet, 2023.

Lien vers le site de l’éditeur

Jan.

André Gide, Parcours critiques – avec un texte inédit, édition de Peter Schnyder, Classique Garnier, 2023, 912 p., 49€

Présentation de l'ouvrage par Pierre Masson :

À un moment où l’entrée de l’œuvre d’André Gide dans le domaine public entraîne la multiplication de ses rééditions, il ne faut pas se méprendre, et prendre ce gros volume pour la simple reprise des Essais critiques, parus en 1999 dans la Bibliothèque de la Pléiade. Ceux-ci se voulaient à la fois sélectifs et exhaustifs, dans la mesure où ils se limitaient à la critique littéraire de Gide, mais pour en rassembler toutes les occurrences, de l’entrefilet anecdotique à la monographie conséquente. La visée de Peter Schnyder, en composant ce nouveau recueil, est différente : à la littérature, il ajoute la peinture et la musique. On sait bien que Gide fut un adorateur de Chopin, on sait moins que son intérêt pour la peinture, stimulé par la présence de nombreux peintres dans son entourage, fut constant et réfléchi.

Parcours critiques se compose donc d’un parti-pris, en trois parties. La première, « Lettres, arts, culture, propose une série d’entrées de diverse nature (« écriture », « Europe », « traduction », « censure littéraire », etc.) présentées par ordre alphabétique. La deuxième, « écrivains et artistes », recense dans le même ordre, d’Artaud à Wilde, les études et hommages que Gide a consacrées aux morts plus qu’aux vivants, préférant sans doute méditer sur l’œuvre achevée. La troisième, la plus courte, présente la longue série de notes prises par Gide en 1890, au cours de sa lecture de L’Évolution en littérature de Brunetière ; et à la suite, une postface de Peter Schnyder analysant la portée de ces pages inédites.

Cette partie sert de clef pour comprendre l’ensemble de l’œuvre critique de Gide, et elle aurait aussi bien pu être placée en tête du volume. En effet, on le voit affirmer, au seuil de sa carrière, sa quête d’une perfection qui soit en même temps une progression, la création étant une quête individuelle qui tend à l’universalisme. À ce titre, l’évolution des genres selon Brunetière l’intéressait, en dépit de son scepticisme à l’égard de l’Histoire, car elle permettait d’envisager, d’un artiste à l’autre, la reprise d’une quête vers la perfection que chacun s’efforçait d’atteindre selon sa propre idiosyncrasie.

Muni de cette clef, le lecteur peut alors parcourir à son gré ce volume, un peu comme on le fait pour les « dictionnaires amoureux », considérant chaque entrée comme se suffisant à elle-même, déchargée de l’ancrage historique par rapport auquel elle apparaîtrait davantage comme un simple document. Pratiquant une sorte de « dégustation à l’aveugle », on goûte autant les qualités stylistiques qu’heuristiques de ces textes. Mais devant la diversité des sujets abordés par Gide, on est aussi invité à rechercher des rapprochements, ébaucher des parcours de lecture. Il y a ainsi une série de textes sur la nature de l’œuvre d’art et les conditions de son éclosion, d’autres sur son inscription dans l’époque et la responsabilité qui en découle pour l’artiste ; les diverses réflexions sur le nationalisme et sur les rapports avec l’Allemagne montrent par où l’artiste Gide put devenir engagé. C’est ce qu’on retrouve dans les éloges de Malraux et de Saint-Exupéry, tandis qu’avec Chopin, Proust et Mallarmé s’exhale l’aspiration à l’indicible.

Peter Schnyder propose ici, non une somme, mais un chantier en cours, fidèle en cela à la façon dont Gide considérait son activité d’écrivain. Laissant dans les coulisses toutes les gloses érudites qui pourraient détourner le lecteur de l’essentiel, il confie aux notes et surtout à deux riches index le soin de renseigner sa curiosité. Fidèle à son projet de révéler la critique de Gide comme une œuvre vivante, il en dispose les éléments comme un puzzle dont il a l’élégance de laisser à chacun le soin de trouver le modèle.

Pierre Masson.

Jan.

Vient de paraître aux Éditions Médiapop, le livre André Gide, aujourd’hui. Dirigé par Paola Codazzi et Martina Della Casa, il est le fruit des recherches menées dans le cadre du projet « Gide Remix », soutenu par l’Université de Haute-Alsace et la Fondation Catherine Gide.

Présentation du volume

De la bande dessinée à la musique, du théâtre à la photographie, sans oublier la botanique et la gastronomie, les deux cycles de rencontres organisés à Mulhouse (2018-2020) nous ont permis de découvrir les écrits du Prix Nobel sous un autre jour, à la croisée de la littérature, de l’art et des sciences. Au moment où son œuvre entre dans le domaine public, le présent volume rend compte de cette réflexion collective. « Je n’écris que pour être relu », tel est le vœu exprimé par Gide dans son Journal des Faux-monnayeurs. Pour relever le défi, voici un recueil composé de textes, entretiens, photos d’archives et images inédites, représentatif d’une œuvre qui continue à nous interpeller et à inspirer de nouvelles formes de création. Cette idée très gidienne de multiplier les points de vue et les perspectives, de tenter de mettre en question ce qui est acquis, nous essayons aujourd’hui de la redécouvrir, de la réinterpréter, et surtout, de la partager avec un public plus large.

Auteurs et artistes

Charlotte Butty, Paola Codazzi, Clara Debard, Alessandro De Cecco, Martina Della Casa, Arnow Dousse, Nikol Dziub, Paola Fossa, Robert Kopp, Jérôme Lereculey, Roselyne Liechty, Dominique Massonnaud, Lorenzo Mileti Nardo, Delfina Parodi, Ambre Philippe, Francesco Rossi, Peter Schnyder, Véronique Scius-Turlot, Sara Sorrentino, Pierre Thilloy, Paola Travers, Augustin Vœgele.

Sommaire

Introduction

Représenter la littérature. Les Caves du Vatican d’André Gide

Remixer un classique. To Gide or not to Gide…

Goûts et saveurs livresques. André Gide : voyage au bout de la faim

Portraits revisités. Le « contemporain capital » vu par ses jeunes lecteurs

Racines, fleurs et plantes. Gide et la botanique

Les Nourritures terrestres en scène. Je te parlerai de tout / Ti parlerò di tutto

André Gide nous interroge. « Interviews imaginaires »

(En)quêtes africaines. « Gide et l’Afrique-Équatoriale française »

Paludes : immersion sonore. Entre parodie et mise en abyme

Bibliographie

***

Paola Codazzi, Martina Della Casa (éds), André Gide, aujourd’hui, Mulhouse, Médiapop, 2023.

Lien vers le site de l’éditeur

Jan.

Cet ouvrage collectif publié par Carmen Saggiomo (Université de la Campanie, Luigi Vanvitelli) et Riccardo Benedettini (Université de Vérone) réunit les communications des journées d’études internationales tenues à Caserte le 2 novembre 2017 et le 31 octobre 2018, à initiative conjointe de l’Université de la Campanie Luigi Vanvitelli et du «Centre d’études gidiennes» de l’Université de Lorraine. L’articulation entre humanisme et modernité, souvent perçue comme une filiation, est le fil conducteur de ces contributions qui interrogent la place singulière des sciences humaines et sociales, ainsi que l’influence du XIXe siècle, dans l’œuvre d’André Gide. Véritables palimpsestes, ces «modèles» figurent à côté de l’écrivain, en recueillent un héritage autant qu’ils le transmettent. La variété méthodologique des analyses – portant aussi bien sur les écrits gidiens contre l’injustice, l’intolérance et le fanatisme, que sur des événements qui envahissent tous les jours la culture et la vie de l’écrivain – a permis de préciser les notions de «modèle» et de «création», tout en renouvellant son image de l’humanité, d’un homme au travail qui parle, invente et vit en société.

Cet ouvrage collectif publié par Carmen Saggiomo (Université de la Campanie, Luigi Vanvitelli) et Riccardo Benedettini (Université de Vérone) réunit les communications des journées d’études internationales tenues à Caserte le 2 novembre 2017 et le 31 octobre 2018, à initiative conjointe de l’Université de la Campanie Luigi Vanvitelli et du «Centre d’études gidiennes» de l’Université de Lorraine. L’articulation entre humanisme et modernité, souvent perçue comme une filiation, est le fil conducteur de ces contributions qui interrogent la place singulière des sciences humaines et sociales, ainsi que l’influence du XIXe siècle, dans l’œuvre d’André Gide. Véritables palimpsestes, ces «modèles» figurent à côté de l’écrivain, en recueillent un héritage autant qu’ils le transmettent. La variété méthodologique des analyses – portant aussi bien sur les écrits gidiens contre l’injustice, l’intolérance et le fanatisme, que sur des événements qui envahissent tous les jours la culture et la vie de l’écrivain – a permis de préciser les notions de «modèle» et de «création», tout en renouvellant son image de l’humanité, d’un homme au travail qui parle, invente et vit en société.

Contributeurs (dans l'ordre de la table des matières) : Pierre Masson, Jean-Michel Wittmann, Angelo Zotti, Riccardo Benedettini, Carmen Saggiomo, Stéphanie Bertrand, Fabio Libasci, Emilia Surmonte, Chantal Pierre, Augustin Voegele.

Oct.

Les actes de la journée d'étude qui a eu lieu le 24 juin 2021 à l'Université de Lorraine sur "André Gide et l'ascétisme" ont été publiés dans le Bulletin des Amis d'André Gide de l'Automne 2022 numéro 215/216, sous la direction de Stéphanie Bertrand. Ces actes regroupent les articles suivants, issus des communications prononcées lor de cette journée :

Stéphanie BERTRAND : Introduction.

Pierre MASSON : Nietzsche, Gide et ses amis.

Paola CODAZZI : Portrait de Gide en jeune ascète ?

Diana-Adriana LEFTER : Croyance, assentiment et ascèse dans la Symphonie pastorale.

François BOMPAIRE : Gide, Goethe et Hâfez.

Stéphanie BERTRAND : La quête gidienne d'un "style ascétique".