Un Centre dédié à la recherche sur André Gide

Le Centre d’Études Gidiennes a vocation à coordonner l'activité scientifique autour de Gide, diffuser les informations relatives aux manifestations gidiennes et à rendre visibles et accessibles les études qui lui sont consacrées.

Nous trouver

Centre d’études gidiennes Bureau 49, bâtiment A UFR Arts, lettres et langues Université de Lorraine Île du Saulcy F-57045 Metz cedex 01Nous écrire

Stephanie Bertrand Jean-Michel Wittmann

Jui.

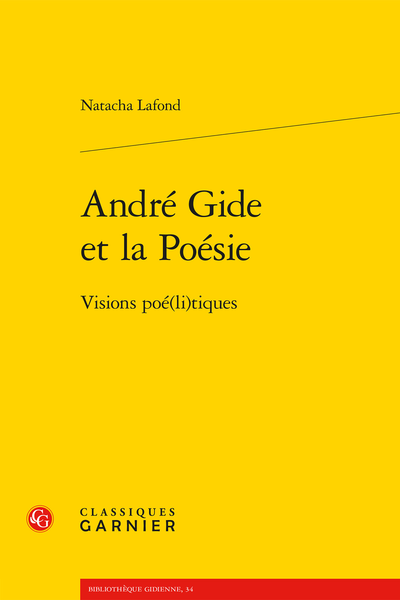

André Gide, plus connu comme romancier et écrivain engagé, fut aussi un poète novateur. Dès 1891 avec Les Cahiers et Les Poésies d’André Walter, il affronte la « Crise du vers » en adoptant la prose poétique, liant art et engagement moral. Poète philosophe et moraliste, il fait de la poésie un acte de combat et de tolérance. Sa vision, fondatrice de La NRF, allie style, genre et exigence. Cosmopolite, humaniste, socialiste et libérale, sa poésie mêle profondeur et élégance.

André Gide, plus connu comme romancier et écrivain engagé, fut aussi un poète novateur. Dès 1891 avec Les Cahiers et Les Poésies d’André Walter, il affronte la « Crise du vers » en adoptant la prose poétique, liant art et engagement moral. Poète philosophe et moraliste, il fait de la poésie un acte de combat et de tolérance. Sa vision, fondatrice de La NRF, allie style, genre et exigence. Cosmopolite, humaniste, socialiste et libérale, sa poésie mêle profondeur et élégance.

Jui.

L’interprétation de Frédéric Chopin par André Gide était-elle inopportune comme il le pensait ? Afin de discerner son originalité, cet ouvrage analyse la pensée musicale d'André Gide en la confrontant au discours sur Chopin qui s’est considérablement diversifié sous la Troisième République.

L’interprétation de Frédéric Chopin par André Gide était-elle inopportune comme il le pensait ? Afin de discerner son originalité, cet ouvrage analyse la pensée musicale d'André Gide en la confrontant au discours sur Chopin qui s’est considérablement diversifié sous la Troisième République.

Nov.

Les divers articles réunis, qui constituent les actes d'un colloqué organisé à Québec en novembre 2022 par Patrick Bergeron, Stéphanie Bertrand et François Ouellet, examinent les relations de l’écrivain avec les femmes aussi bien dans sa vie privée que dans son œuvre, lieu de dépassement des valeurs morales et des normes sociales, où se trouvent discutés la représentation féminine et le statut de la femme dans la société.

La table des matières et le détail sont à trouver sur le site de l'éditeur, ici.

Oct.

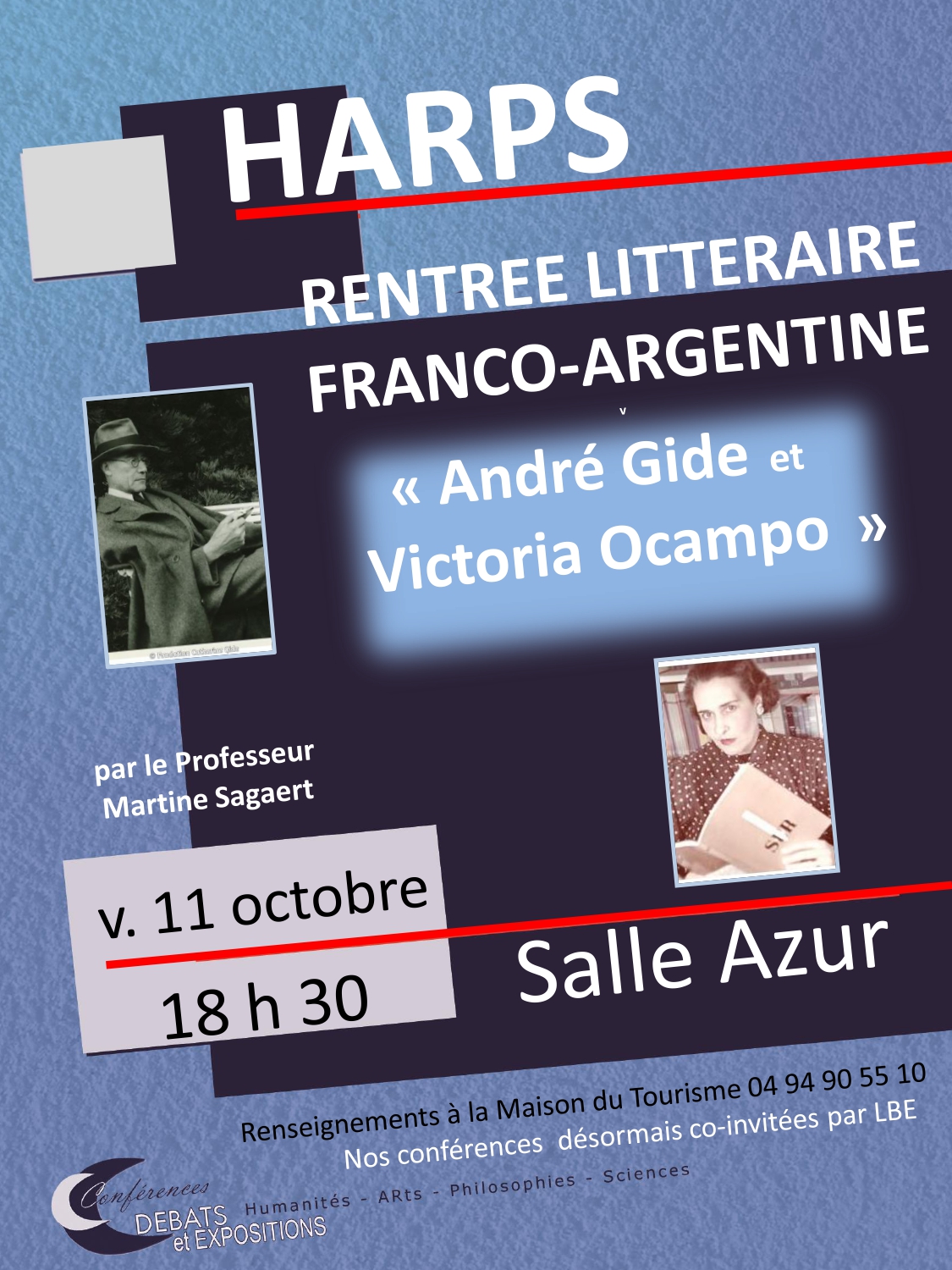

Martine Sagaert, professeure émérite de l'Université de Toulon, donnera une conférence sur "André Gide et Victoria Ocampo" à la Maison du tourisme du Beausset le vendredi 11 octobre à 18h30.

Rappelons que Martine Sagaert a publié récemment un essai sur la relation entre les deux écrivains :

Sep.

Diane Moore, Immoralists and Drama Queens.

Diane Moore, linguiste, conférencière et éditrice, autrice de recueils de poésie et de plusieurs livres centrés sur les îles anglo-normandes, vient de publier un essai (en anglais) qui fait revivre la vie à Jersey vers 1907, autour de Gide et de Théo van Rysselbergh.

Présentation de l'éditeur : Lorsqu’un groupe d’écrivains et d’artistes d’avant-garde français et belges descendit dans la baie de Saint-Brélade à Jersey à l’été 1907, des mélodrames et des intrigues commencèrent à se dérouler. De la comédie de vaudeville et des sauts périlleux sur la plage aux profondeurs introspectives de la philosophie nietzschéenne, Immoralists et Drama Queens nous emmène dans un voyage dans les modes de vie extravagants et extravertis des amis réunis autour d'André Gide et de Théo. Van Rysselberghe.

Lien vers le site de l'éditeur :https://blueormer.gg/product/immoralists-and-drama-queens/

Juil.

Dans ce livre, André Gide, écrivain traducteur, suivi d'un choix de textes traduit par l'auteur, Pierre Masson et Peter Schnyder éclairent un aspect méconnu du travail littéraire de Gide, celui de traducteur, parallèle à sa vie d’écrivain. La première partie retrace ce parcours riche et complexe. La deuxième analyse la technique de Gide et ses problèmes. La troisième est une anthologie des textes traduits, aujourd’hui peu accessibles.

Dans ce livre, André Gide, écrivain traducteur, suivi d'un choix de textes traduit par l'auteur, Pierre Masson et Peter Schnyder éclairent un aspect méconnu du travail littéraire de Gide, celui de traducteur, parallèle à sa vie d’écrivain. La première partie retrace ce parcours riche et complexe. La deuxième analyse la technique de Gide et ses problèmes. La troisième est une anthologie des textes traduits, aujourd’hui peu accessibles.

Mai.

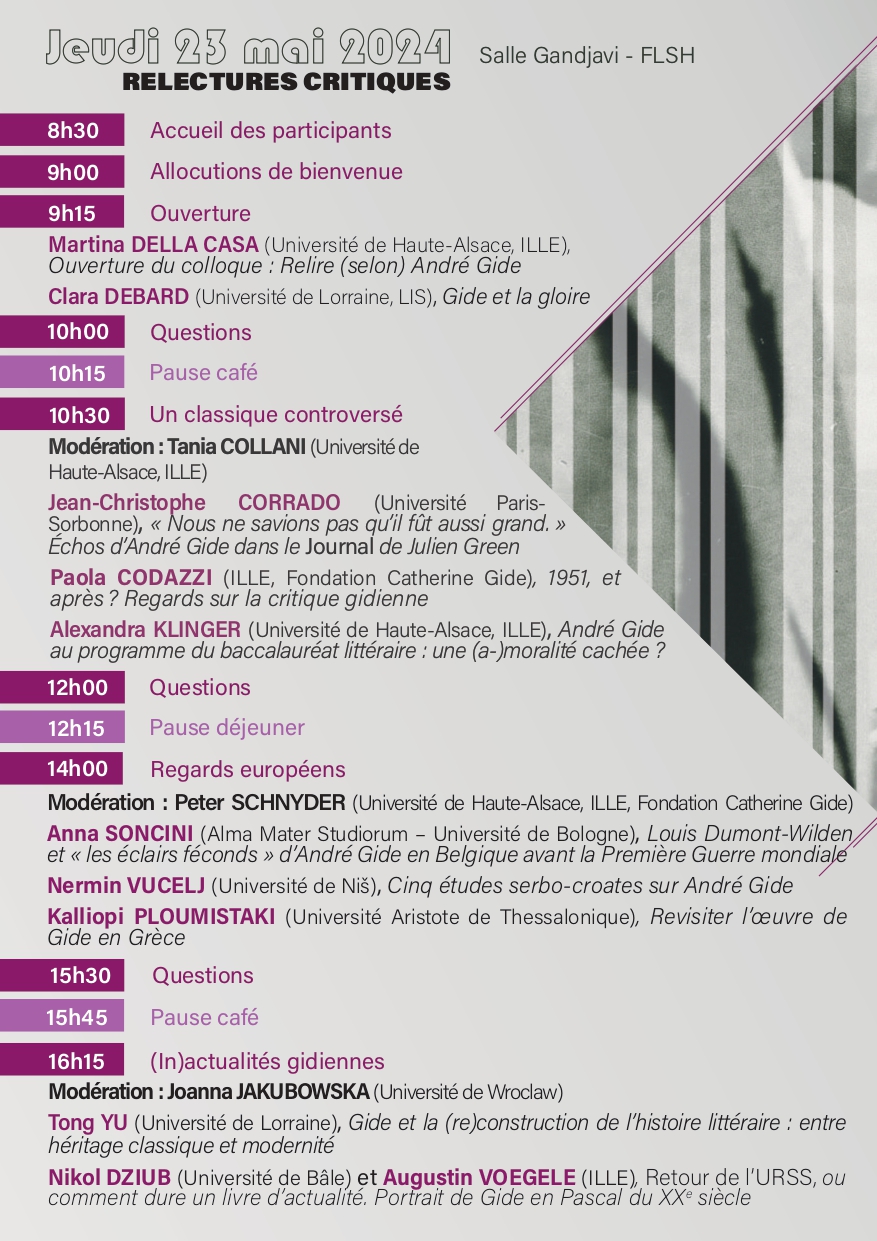

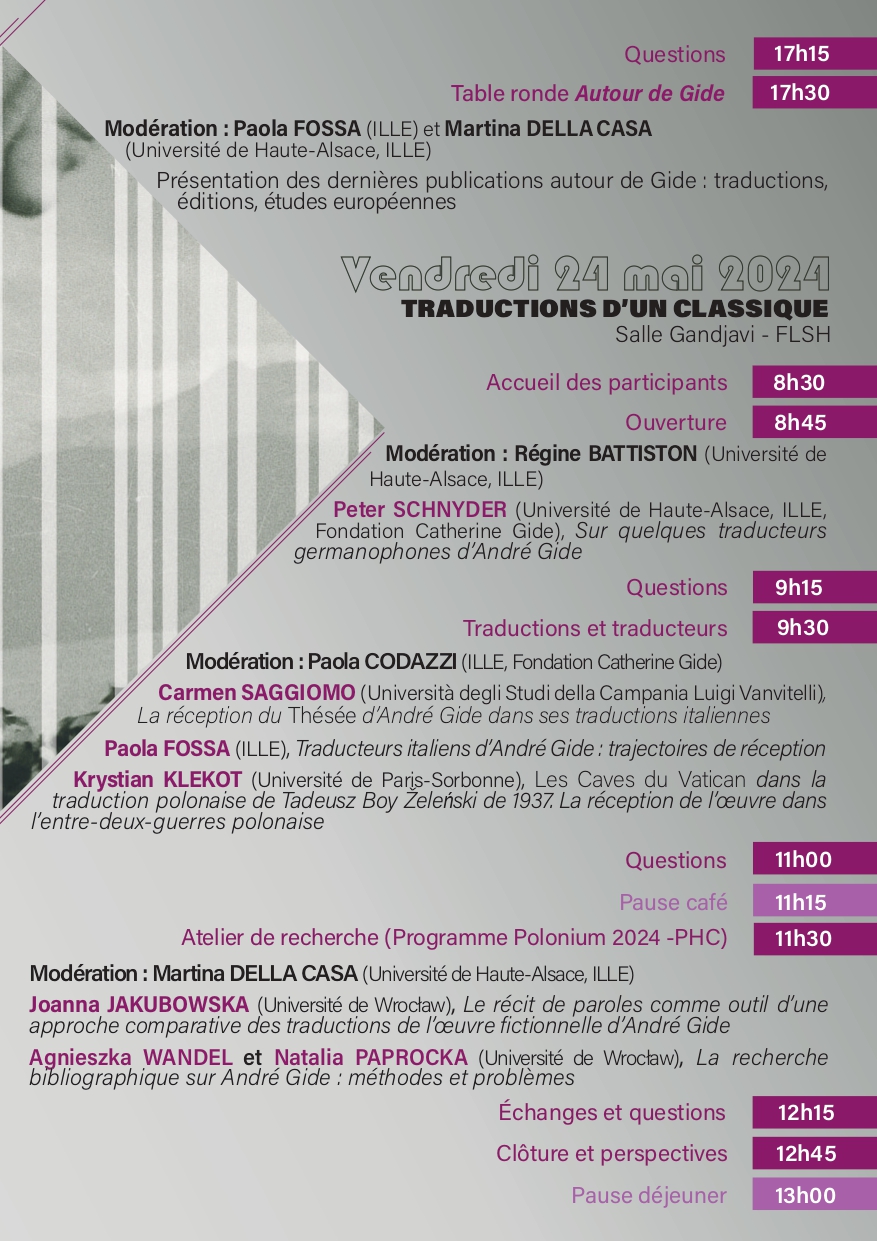

« Le problème pour moi », écrit André Gide dans une entrée du Journal des Faux-monnayeurs datée de 1921, « n’est pas : Comment réussir ? – mais bien : comment DURER ? ». La question le préoccupe dès son plus jeune âge et trouve ici une réponse claire : « Depuis longtemps, je ne prétends gagner mon procès qu’en appel. Je n’écris que pour être relu. »

Son Journal le montre bien : à côté de la lecture, qui est pour lui à la fois un plaisir et un exercice journalier, Gide parvient au fil des ans à faire de la relecture une véritable méthode critique dont les origines sont à rechercher dans son rapport à la Bible et notamment aux Évangiles. Au cours des années, cette pratique de relecture devient courante et Gide l’applique tant à ses écrits qu’à ceux des autres. Elle lui sert, d’une part, à prendre du recul par rapport à son œuvre, pour l’observer avec son sens critique et, de l’autre, à mettre à l’épreuve le canon littéraire de son temps et à tester son propre panthéon d’auteurs classiques. Relire, note-t-il en 1942 dans son Journal, permet de « vérifier ses admirations », de mesurer la portée des livres et leur capacité à se laisser réinterpréter et à continuer de « surprendre ».

S’inscrire durablement dans l’histoire littéraire se laisse configurer ainsi comme un double pari. D’une part, au fil de ses écrits, revient l’idée que tout grand artiste doit aspirer à faire partie de ce que, dans « De l’influence en littérature », il décrit comme une sorte de communauté de grands esprits de toutes les époques. Pour rejoindre cette famille transnationale et transséculaire, il ne faut pas avoir peur, dit-il, de « DEVENIR BANAL », idée qu’il décline ensuite en un « devenir banal Shakespeare, banal Goethe, Molière, Balzac, Tolstoï… » D’autre part, cependant, poursuivre ce but n’implique pas pour l’artiste, contrairement à ce que cette formule pourrait laisser entendre, de se plier aux attentes du public. Bien que ce dernier « préfère toujours qu’on le rassure », le rôle de l’écrivain est, explique-t-il dans le Journal des Faux-monnayeurs de l’« inquiéter ». Même au prix d’une reconnaissance repoussée dans le temps, son métier est de sortir le public de son engourdissement grâce à des œuvres qui se veulent comme « une ouverture, une impulsion, une jetée en avant – de l’esprit du lecteur ».

Dans Qu’est-ce que le contemporain ?, Giorgio Agamben explique que le propre de la contemporanéité est de se donner comme une « singulière relation avec son propre temps, auquel on adhère tout en prenant ses distances ». Ce « déphasage », qui s’apparente – dit le philosophe – à « l’intempestif » nietzschéen, décrit bien la posture intellectuelle du « contemporain capital », tel qu’on a notoirement surnommé Gide. Bien ancré dans son temps, au point d’en devenir une figure incontournable, l’écrivain a su aussi le défier et penser son œuvre en décalage par rapport à son époque, en la mettant constamment en dialogue avec le passé littéraire européen qui la nourrit et en la projetant parallèlement dans l’avenir.

Aujourd’hui, plus de soixante-dix ans après sa mort et peu de temps après l’entrée de son œuvre dans le domaine public, nous savons désormais que le pari est gagné : Gide a réussi à DURER. Mais comment ? Comment son œuvre a-t-elle été lue et relue, en France et à travers l’Europe ? Sa durée est-elle consacrée par l’émergence d’un « Gide banal » ? Ou dépend-elle plutôt de sa capacité à continuer d’inquiéter ? Qui a donc été le plus déterminant : Gide, le « maître à penser » ou Gide, « le maître d’immoralisme » ? Le Prix Nobel, ou le « malfaiteur » ? Le classique ou le moderne ? L’histoire littéraire européenne a-t-elle su s’approprier et concilier les divers visages de l’écrivain et de son œuvre ? Quel rôle a joué leur (in)actualité ? De quelle manière l’histoire de chaque pays européen a-t-elle influencé sa réception ? Gide y est-il considéré comme un classique ? Dans et selon quel(s) canon(s) ?

Dans la continuité des colloques André Gide, l’Européen (2016, Université de Haute-Alsace/ ILLE) et André Gide à (re)découvrir (2017, Université de Wrocław), ainsi qu’avec le Cycle Gide Remix (2018-2020, Université de Haute-Alsace/ ILLE), le présent colloque se veut comme la première étape d’une recherche collective en plusieurs volets, visant à interroger la place de l’œuvre gidienne au sein d’une Europe littéraire qu’il a lui-même contribué à penser et à forger. Nous proposons, dans ce premier volet, de développer la réflexion au prisme de la notion de « relecture » et d’articuler la discussion autour des axes de réflexion suivants :

André Gide et l’histoire littéraire européenne. Quel est le rapport de Gide avec l’histoire littéraire et, plus particulièrement, avec l’histoire littéraire européenne ? Quelle place occupe-t-elle dans le Journal, ses correspondances, ses textes critiques et dans son œuvre fictionnelle ? Quel est la notion de « classique » de la littérature qui en émerge ? Quels auteurs lit-il et relit-il et dans quels objectifs ? Et inversement : quelle est la place que l’histoire littéraire européenne lui consacre ? Comment la présence de Gide évolue-t-elle dans les histoires littéraires ? Comment son œuvre, parcourue par une importante veine pédagogique, est-elle racontée et enseignée dans le secondaire et le supérieur ?

Les éditions et rééditions. Comment ce lecteur assidu, qui a consacré sa vie à la lecture et à l’écriture et qui soignait de près l’édition de ses œuvres, conçoit-il l’objet-livre ? Comment sa conception de la lecture informe-t-elle ses œuvres et jusqu’à quel point contribue-t-elle à façonner ses livres ? Mais aussi : quelle est l’histoire éditoriale de ses écrits ? Quelles ont été les différentes éditions et les rééditions de son œuvre, de son vivant à aujourd’hui ? Quels besoins et quelles conjonctures expliquent ses rééditions ?

Traductions et retraductions européennes. Écrivain aux mille facettes, Gide a été aussi traducteur. Pensons à ses traductions de Shakespeare ou de Conrad, qui ont connu une fortune considérable, mais qui ont aussi suscité plusieurs polémiques, en France comme à l’étranger. Qu’est-ce que la traduction pour Gide et quel a été le destin de ses traductions ? Comment ont-elles été reçues et comment a-t-il été lui-même traduit et retraduit en Europe ?

Réception de ses textes en France et en Europe. Au cours de sa trajectoire intellectuelle, l’écrivain, dont l’œuvre a été mise à l’Index une année après sa mort, s’est exprimé sur des sujets délicats et controversés (de l’homosexualité au communisme, en passant par la question religieuse qui l’occupe tout au long de sa vie) et sa pensée a conservé dans le temps sa puissance de scandale. Comment a-t-elle été reçue en France et en Europe ?

Les contributions pourront proposer des réflexions théoriques et transversales sur ces questions ou des études de cas plus ponctuelles. Des propositions relevant de travaux de recherche sur des fonds d’archive seront également bienvenues, ainsi que celles sur des expériences d’édition ou de traduction des écrits gidiens.

Comité d’organisation :

Martina Della Casa (Université de Haute-Alsace, ILLE)

Alexandra Klinger (Université de Haute-Alsace, ILLE)

Mai.

Colloque international

André Gide et la joie

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

Università degli Studi della Basilicata - Emilia Surmonte

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Carmen Saggiomo

2-3 mai 2024

Jeudi 2 mai – Auditorium de Villa Rufolo

10h00 Allocutions de bienvenue

- Paolo Vuilleumier Sindaco di Ravello

- Luigi Mansi Assessore alla cultura di Ravello,

- Alfonso Andria Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

- Aldo Antonio Cobianchi Segretario generale S.I.DE.F. Gide et la joie

10h30 Ouverture

Ferruccio Ferrigni

11h15-12h45 Les paysages de la joie

Pierre Masson (Université de Nantes), L’art de la joie: André Gide et l’Italie

Fabio Libasci (Università degli Studi di Udine), « Que viens-je encore chercher ici ? » La joie du voyage entre légitimation, souvenir et ascèse

Angelo Zotti (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), La joie de voyager. Action et système dans L’Immoraliste d’André Gide

14h00-15h30 La joie entre éthique et esthétique

Jean-Michel Wittmann (Université de Lorraine), Entre immoralisme et sainteté, la « religion de la Vie et de la Joie » comme morale de l’artiste

Marco Longo (Chercheur indépendant, Université de Lorraine), La joie de Candaule et de Fleurissoire : ferveur, bonheur, plaisir ?

Marine Parra (Utrecht University), La "joie implacable". Gide, lecteur de Montaigne

15h45-17h15 L’écriture de la joie

Vincenzo Mazza (Université Paris-Nanterre), Le théâtre de Gide ou le bannissement du bonheur ?

Marion Moll (Université de Lorraine), Le saugrenu, "plaisanterie particulière" de Gide

Paola Viviani (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), Taha Husein traduttore di André Gide: Edipo e Teseo

Vendredi 3 mai – Auditorium de Villa Rufolo

9h45-11h15 L’écriture de la joie et ses émotions

Emilia Surmonte (Università degli Studi della Basilicata), La joie des corps dans L’Immoraliste et son revers

Carmen Saggiomo (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), « Or ce que j’aime en toi, c’est la joie » : le Thésée de Gide et le dédale de ses émotions

Michele Costagliola d’Abele (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”), Un hommage à la joie du partage: André Gide, À Naples de Giovannella Fusco Girard

11h30-12h15 Table ronde Autour d’André Gide

Présentation des dernières publications modérée par Peter Schnyder (Université de Haute-Alsace):

André Gide, Théâtre complet, Tome I, Édition critique par Vincenzo Mazza, Classiques Garnier, Paris, 2024, 770 pp.

Marco Longo, L'écriture d'André Gide à la lumière de Luigi Pirandello, Classiques Garnier, Paris, 2024, 584 pp.

12h15-12h45 : Clôture et perspectives

14h30 Tour « André Gide à Ravello » Visite guidée des lieux qui ont inspiré André Gide avec lectures de L’Immoraliste par Comune di Ravello et Associazione Mavicoast

Comité scientifique :

Ferruccio Ferrigni (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

Pierre Masson (Université de Nantes)

Carmen Saggiomo (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)

Peter Schnyder (Université de Haute-Alsace)

Emilia Surmonte (Università degli Studi della Basilicata)

Jean-Michel Wittmann (Université de Lorraine)

Comité d’organisation :

Eugenia Apicella (Segretaria generale Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello)

Michele Costagliola d’Abele (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)

Paola Filippone (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”)

Michela Lo Feudo (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

Luigi Mansi (Assessore alla Cultura Comune di Ravello)

Paola Mansi (Assessore … Comune di Ravello)

Adelaide Pagano (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

Colloque organisé en collaboration avec Associations des amis d’André Gide, Centre d’Etudes Gidiennes, Fondation Catherine Gide, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi della Basilicata, Comune di Ravello et Associazione Mavicoast.

Avr.

Paola Codazzi, qui a dirigé ce volume regroupant 19 articles consacrés à la réception de Gide à compter de sa mort, en présente en ces termes les enjeux au début de son avant- propos :

Paola Codazzi, qui a dirigé ce volume regroupant 19 articles consacrés à la réception de Gide à compter de sa mort, en présente en ces termes les enjeux au début de son avant- propos :

Un peu plus de cinquante ans ont passé depuis la parution de l’anthologie Les Critiques de notre temps et Gide, dans laquelle Michel Raimond avait rassemblé des extraits d’ouvrages et d’articles consacrés à l’auteur à partir de ses débuts littéraires. C’était l’occasion de célébrer une des figures phares du xxe siècle, celui qui, par « sa complexité et par le long cheminement de sa pensée », affirmait Raimond, « a suscité dans l’opinion les réactions les plus variées ». La lecture de ces pages le confirme. Elles nous offrent un aperçu des études gidiennes de la première heure, avec une attention particulière portée aux essais parus au lendemain de la mort de l’écrivain

Fév.

Cet ouvrage qui revient sur les rapports de Gide avec l'Italie, de Pirandello avec la France, propose par ailleurs une relecture de l'oeuvre gidienne à la lumière de Pirandello, le théoricien et promoteur de l'humorisme, en s'appuyant sur la notion gidienne d'influence. Ainsi se trouve éclairée la manière dont certains thèmes gidiens, procédés littéraires et questionnements éthiques font écho à ceux de Pirandello.

Cet ouvrage qui revient sur les rapports de Gide avec l'Italie, de Pirandello avec la France, propose par ailleurs une relecture de l'oeuvre gidienne à la lumière de Pirandello, le théoricien et promoteur de l'humorisme, en s'appuyant sur la notion gidienne d'influence. Ainsi se trouve éclairée la manière dont certains thèmes gidiens, procédés littéraires et questionnements éthiques font écho à ceux de Pirandello.

Voir plus d'informations sur le site de l'éditeur : https://classiques-garnier.com/l-ecriture-d-andre-gide-a-la-lumiere-de-luigi-pirandello.html

Fév.

Dans cette étude intitulée Gide et Freud, mais sous-titré La Réception de la psychanalyse dans les lettres françaises (1900-1939), David Steel revient sur le rapport de Gide à Freud en même temps que sur le rôle important joué par la NRF dans la réception tardive du freudisme en France. Il montre notamment comment Gide, d'abord désarçonné par sa découverte de la psychanalyse en 1921, y reconut des aspects de sa propre pensée, fut à l'origine de traductions et incorpra des matériaux freudiens dans ses oeuvres, sans cesser de demeurer sceptique, sinon critique.

Dans cette étude intitulée Gide et Freud, mais sous-titré La Réception de la psychanalyse dans les lettres françaises (1900-1939), David Steel revient sur le rapport de Gide à Freud en même temps que sur le rôle important joué par la NRF dans la réception tardive du freudisme en France. Il montre notamment comment Gide, d'abord désarçonné par sa découverte de la psychanalyse en 1921, y reconut des aspects de sa propre pensée, fut à l'origine de traductions et incorpra des matériaux freudiens dans ses oeuvres, sans cesser de demeurer sceptique, sinon critique.

Fév.

Cette nouvelle édition du théâtre de Gide, édité par Vincenzo Mazza, entend dévoiler les liens multiples tissés par Gide avec le monde des arts du spectacle, à partir de la publication intégrale de ses texte dramatiques, mais aussi des traductions et des conférences liées à cette question.

Cette nouvelle édition du théâtre de Gide, édité par Vincenzo Mazza, entend dévoiler les liens multiples tissés par Gide avec le monde des arts du spectacle, à partir de la publication intégrale de ses texte dramatiques, mais aussi des traductions et des conférences liées à cette question.

Jan.

Tong YU a soutenu le 4 avril 2024 à l'université de Lorraine, sur le site de Metz, sa thèse de doctorat préparée sous la direction de Jean-Michel Wittmann, sur "André Gide et la notion d'aventure". Le jury était composé de Jean-Michel Wittmann (Université de Lorraine, directeur), Carole Auroy (Université d'Angers, rapporteur), Sylvie Freyermuth (Université du Luxembourg, rapporteur) et Alex Demeulenaere (Université de Lorraine, examinateur).

Résumé de la thèse :

En 1913, au moment où André Gide achève la rédaction des Caves du Vatican, œuvre romanesque d’un nouveau type, qu’il choisira finalement de désigner comme une « sotie », Jacques Rivière publie pour sa part son essai sur Le Roman d’aventure, où il définit l’aventure comme « ce qui advient, c’est-à-dire ce qui s’ajoute, ce qui arrive par-dessus le marché, ce qu’on n’attendait pas, ce dont on aurait pu se passer », et le « roman d’aventure » lui-même comme le « récit d’événements qui ne sont pas contenus les uns dans les autres ». Cette notion d’aventure apparaît ainsi comme une notion à la fois structurante et éclairante pour approcher l’œuvre de Gide en général, mais aussi ses choix et ses engagements dans sa vie comme dans son œuvre, au plan éthique comme au plan esthétique, bien au-delà de la période d’écriture des Caves du Vatican. Cette notion permet en effet de rendre compte d’un cheminement éthique et de la réflexion philosophique menée par Gide autour des notions de liberté, de nécessité, de contingence, de curiosité, de disponibilité, des Nourritures terrestres jusqu’au Prométhée mal enchaîné en passant par Paludes. Cette notion donne ainsi son sens aux deux figures d’aventuriers que sont Lafcadio dans Les Caves du Vatican et Bernard dans Les Faux-monnayeurs. Elle permet aussi de bien comprendre la logique qui conduit Gide à renouveler l’écriture romanesque, d’un livre à l’autre, pour passer des « récits » et des « soties », au tournant du XIXe siècle et du XXe, aux Faux-monnayeurs, le seul de ses livres que l’écrivain a assumé de présenter comme un « roman ».

Mots clés : André Gide – Jacques Rivière – aventure – éthique – esthétique – roman

Jan.

Un nouveau mémoire de master vient d'être mis en ligne : Chiara Finocchio a soutenu un mémoire intitulé L’écriture du moi gidien : d’une esthétique de la dualité à une éthique de l’ambiguïté. « Si le grain ne meurt » et le « Journal » en juin 2023 à l'université de Strasbourg. Il vous suffit de cliquer sur le titre pour le télécharger.

Vous trouverez d'autres mémoires de master, mais aussi des thèses, consacré(e)s à Gide sur cette page. N'hésitez pas à la parcourir.

Bonne lecture !

Oct.

Carmen Saggiomo (Université della Campania Luigi Vanvitelli) a prononcé le 26 octobre 2023 à l'Université de Vérone (Università di Verona) une conférence (en italien), consacrée à différents mythes repris par Gide, "Narciso, Prometeo, Teseo : tre mite gidiani a confronto".

Oct.

Présentation de l'ouvrage

- Nourrie de sa propre vie nomade et de la vogue des voyages à la fin du XIXe siècle, l’œuvre d’André Gide, en faisant voyager ses personnages, organise un espace qui, à chaque fiction nouvelle, se complète et se complexifie. En étudiant cet espace, ce sont les obsessions de l’auteur qui se révèlent.

- Nombre de pages : 352

- Parution : 18/10/2023

- Collection : Bibliothèque gidienne, n° 26

Oct.

Les Caves du Vatican

Édition avec dossier

-

- Édition de : Jean-Michel Wittmann

Le pape a-t-il été emprisonné dans les caves du Vatican ? C’est du moins ce que croit l’ingénu Amédée Fleurissoire, fervent catholique prêt à entamer une croisade pour aller libérer le souverain pontife. À ses côtés gravitent des personnages tout aussi hauts en couleur : Anthime Armand-Dubois, franc-maçon sous le choc d’une vision mariale ; Julius de Baraglioul, romancier en mal d’Académie ; le jeune Lafcadio, qui se découvre l’héritier d’un riche comte ; et l’escroc Protos, beau parleur et maître du déguisement.Satire décousue et rocambolesque qui n’épargne personne, Les Caves du Vatican (1914) propose aussi, à travers la question de l’acte gratuit, une réflexion ironique sur le libre arbitre inspirée notamment des romans de Dostoïevski, dont Gide a été un lecteur passionné.

Dossier

1. De la littérature à la philosophie : l’acte gratuit

2. Faits divers et littérature

3. Le roman d’aventures

4. La réception des Caves du Vatican.

- GF (n° 1653) - Littérature et civilisation

- Paru le 08/03/2023

- Genre : Littérature classique

- 384 pages - 109 x 177 mm

- Poche - Format poche

- EAN : 9782081518988

- ISBN : 9782081518988

Aoû.

Pierre Masson et Geneviève Millot-Nakach viennent de publier la Correspondance entre André Gide et Jean Malaquais dans la collection "Bibliothèque gidienne" aux éditions Classiques Garnier.

Dialogue entre deux écrivains, l’un célèbre, l’autre débutant, cette correspondance se situe sur fond de polémiques politiques, quand Gide rompt avec le stalinisme, quand Malaquais parvient en 1942 à quitter la France avec l'aide de Gide. Installé en Amérique, il allait, avec Planète sans visa, écrire le grand roman de la France occupée.

Pour plus de renseignements, voir le site de l'éditeur : https://classiques-garnier.com/correspondance-entre-andre-gide-et-jean-malaquais-1935-1950.html

Aoû.

Bianca-Livia Bartoş vient de publier Le Thésée d’André Gide. Entre tradition et innovation dans la collection "Bibliothèque gidienne" des éditions Classiques Garnier.

En réincarnant la mythologie antique au xxe siècle, le Thésée d’André Gide met en scène un ensemble de techniques novatrices. Cet ouvrage interroge l’esthétique gidienne telle qu’elle se présente dans ce récit testamentaire.

Pour plus de renseignements, voir le site de l'éditeur : https://classiques-garnier.com/le-thesee-d-andre-gide-entre-tradition-et-innovation.html

Juil.

Ecrivaine argentine, maîtrisant parfaitement le français, liée à différentes personnalités littéraires de son temps, de Supervielle à Borges en passant par Drieu la Rochelle, Victoria Ocampo ne pouvait pas ignorer Gide. Martine Sagaert éclaire leur relation en donnant dans ce livre à la fois les écrits de Victoria Ocampo sur Gide et les lettres qu'ils ont échangées, ce qui permet de mieux comprendre la personnalité complexe de la créatrice de la revue argentine Sur, mais aussi la réception de l'oeuvre de Gide en Amérique latine.

Ecrivaine argentine, maîtrisant parfaitement le français, liée à différentes personnalités littéraires de son temps, de Supervielle à Borges en passant par Drieu la Rochelle, Victoria Ocampo ne pouvait pas ignorer Gide. Martine Sagaert éclaire leur relation en donnant dans ce livre à la fois les écrits de Victoria Ocampo sur Gide et les lettres qu'ils ont échangées, ce qui permet de mieux comprendre la personnalité complexe de la créatrice de la revue argentine Sur, mais aussi la réception de l'oeuvre de Gide en Amérique latine.