Un Centre dédié à la recherche sur André Gide

Le Centre d’Études Gidiennes a vocation à coordonner l'activité scientifique autour de Gide, diffuser les informations relatives aux manifestations gidiennes et à rendre visibles et accessibles les études qui lui sont consacrées.

Nous trouver

Centre d’études gidiennes Bureau 49, bâtiment A UFR Arts, lettres et langues Université de Lorraine Île du Saulcy F-57045 Metz cedex 01Nous écrire

Stephanie Bertrand Jean-Michel Wittmann

Avr.

Avant-propos de Peter Schnyder

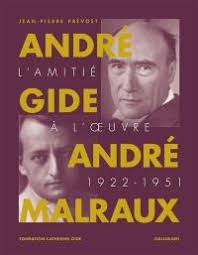

Coédition Gallimard / Fondation Catherine Gide

Cette amitié littéraire et éditoriale se double au début des années 1930, d’un engagement commun contre le fascisme, dans le sillage du communisme soviétique. Sans adhérer au Parti, André Gide et André Malraux, prix Goncourt 1933, président ensemble les grands congrès antifascistes de 1933 à 1936. L’un et l’autre font le voyage à Moscou ; André Gide prononce l'oraison funèbre pour Maxime Gorki en 1936 sur la Place Rouge, aux côtés de Staline. Mais on connaît la désillusion lucide et sans appel du Retour d’URSS, qui marque chez André Gide la fin de ce compagnonnage ambigu. André Malraux, pour sa part, s’engageant corps et âme dans le combat auprès des Républicains espagnols.

Les deux hommes restent proches au début de l’Occupation ; ils se côtoient sur la Côte d’Azur, avant que Gide ne s'embarque pour l'Afrique du Nord et que Malraux ne s’engage en 1944 dans le combat armé contre l’occupant. Plus espacées jusqu’à la mort d’André Gide en 1951, leurs rencontres – la plupart du temps au Vaneau – restent placées sous le signe d’une chaleureuse amitié, qui n’exclut pas un jugement croisé, et sans complaisance, sur l’évolution et la signification générale de leur œuvre. Littérature, art, morale, politique et histoire : voilà une amitié à l’œuvre.

Cet album, abondamment illustré, réunit de nombreux documents inédits ainsi que la correspondance échangée entre les deux écrivains.

Avr.

Paola Codazzi a soutenu sa thèse, « André Gide et la Grande Guerre. L’émergence d’un esprit européen », le 23 avril 2018. Cette thèse en cotutelle a été préparée sous la direction de Anna Paola Soncini (Università di Bologna) et de Peter Schnyder (Université de Haute Alsace)

Le jury était composé de Bruna Conconi (Università di Bologna), d’Éric Lysøe (Université Clermont Auvergne), de Peter Schnyder (Université de Haute Alsace) et de Roumiana Stantcheva (Sofia University St. Kliment Ohridski).

Colloque de Metz, mai 2015.

Avr.

Alain Goulet, spécialiste des Caves du Vatican, a créé au début des années 2000 une édition génétique de cette oeuvre sur CR-ROM. Le contenu de ce CD-ROM est à nouveau accessible à l'adresse suivante :

https://www.dhi.ac.uk/gide-les-caves-du-vatican

Cette édition en ligne reproduit la version originale du logiciel publiée sur CD-ROM en 2001 ; aucune modification n’y a été apportée concernant sa structure ainsi que son contenu. Toutefois, l’évolution de la technologie a pour conséquence que certaines fonctions (notamment les fonctions de recherche (Entrées)) n’opèrent plus correctement ; mais tous les fichiers restent accessibles.

Cette Édition génétique des « Caves du Vatican » d’André Gide a été réalisée par l’« André Gide Editions Project de l’université de Sheffield ».

Bonne découverte !

Avr.

Les 5es Journées Catherine Gide, organisées par la mairie du Lavandou

en collaboration avec la Fondation Catherine Gide et l'Association des Amis d'André Gide,

ont eu lieu comme chaque année au Lavandou (Var), les 7 et 8 avril 2018.

Lieu de ces 5e Journées : Villa Théo, 19 Avenue Van Rysselberghe, Le Lavandou.

Programme à télécharger.

PROGRAMME

SAMEDI 7 AVRIL

Accueil des participants et présentation du programme

9h30

Pierre Masson : "France-Belgique 1900, au carrefour des arts et des lettres"

10h30

Marc Quaghebeur : "Edmond Deman, histoire d’un éditeur"

11h30

Visite commentée de l’exposition

14h30

Pierre Mathieu : "Petite histoire du symbolisme, en littérature et en art"

15h30

Nicole Tamburini : "Illustration et ornementation du livre, la modernité des éditions Deman"

16h30

Nathalie Trouveroy-Fontainas : "Adrienne et Luc Fontainas, biographes de Deman"

DIMANCHE 8 AVRIL

9h30Raphaël Dupouy : "John-Antoine Nau, un Goncourt nomade"

10h30

Pierre Masson et Olivier Monoyez : "Gide et les peintres à partir des archives de la Fondation des Treilles"

Entrée ouverte à tous !

Mar.

Oxford University Press est heureuse d’annoncer la publication du livre Diaries Real and Fictional in Twentieth-Century French Writing par Sam Ferguson, chercheur à l’université d’Oxford.

Ce livre, tiré de la thèse soutenue par Sam Ferguson à Oxford en 2014 (thèse dirigée par Ann Jefferson et Toby Garfitt, avec comme autres membres du jury Michael Sheringham et David H. Walker), est le premier ouvrage portant sur l’ensemble de l’histoire du journal intime dans le champ des lettres françaises tout au long du vingtième siècle. A travers l'étude des oeuvres diaristiques d'André Gide, Raymond Queneau, Roland Barthes et Annie Ernaux, l'ouvrage retrace l’histoire des expériences variées que les écrivains ont entretenues avec le genre du journal – fictif comme réel – et met en évidence l’importance du journal dans la vie littéraire.

La première moitié du livre est consacrée aux journaux de Gide, et dans la deuxième moitié (traitant des années 1940 jusqu’à aujourd’hui) il est souvent question de l’influence de Gide sur les nouvelles générations d’écrivains.

Table de matières :

Introduction

Part I: Andre Gide's diary-writing

1. Les Cahiers d'Andre Walter

2. Paludes

3. Le Journal des Faux-monnayeurs

4. The Journal 1889-1939

Part II: Diary-writing after Gide

5. Raymond Queneau's Œuvres completes de Sally Mara

6. The Return of the diary in Barthes’s ‘Vita Nova’

7. Annie Ernaux: The place of the diary in modern life-writing

Conclusion

Sam Ferguson, Diaries Real and Fictional in Twentieth-Century French Writing, Oxford, Oxford University Press, 2018, 272 pages.

Date de parution : 22 mars 2018.

Lien vers la page du livre sur le site d'Oxford University Press.

Fév.

Comme chaque année, la section nord-américaine de l'Association des Amis d'André Gide organise une session Gide lors du congrès de la MLA (Modern Language Association), dont le prochain aura lieu à Chicago du 3 au 6 janvier 2019.

2019 marquant le 150e anniversaire de la naissance de Gide, les organisateurs sollicitent cette fois des réflexions sur l'influence de Gide en tant que romancier, dramaturge, humaniste ou activiste pour les droits des homosexuels et des femmes.

Les communications peuvent se faire en français ou en anglais.

Les propositions de 250 à 300 mots sont à envoyer avant le 19 mars 2018 à Christine Armstrong (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) et Pamela Genova (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.).

Fév.

Bonjour à tous, élèves, enseignants, et curieux de l'oeuvre de Gide,

Vous trouverez ici de nombreuses ressources pour préparer au mieux l'épreuve du baccalauréat susceptible de porter sur Les Faux-Monnayeurs et le Journal des Faux-Monnayeurs de Gide :

- une notice de présentation des Faux-Monnayeurs accompagnée d'une bibliographie

- une notice de présentation du Journal des Faux-Monnayeurs accompagnée d'une bibliographie

- un ensemble de ressources en ligne dont

- une réflexion sur les réticences éventuelles face à la question de "l'immoralisme" de/dans l'oeuvre

- une présentation succincte de la vie de Gide

... et bien d'autres choses encore !

Bonne lecture !

Déc.

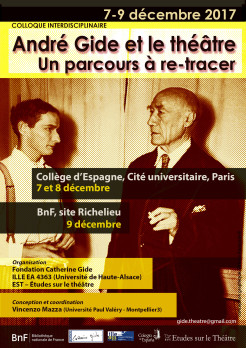

Colloque interdisciplinaire organisé par Vincenzo Mazza (Université de Montpellier III)

du 7 au 9 décembre 2017 à Paris.

Situation

Alors que le théâtre accompagne la totalité du parcours d’écrivain d’André Gide et que ses tentatives et ses réussites emplissent copieusement sa correspondance, ses notes personnelles et de nombreuses pages de sa biographe d’exception – Maria Van Rysselberghe –, la plus grande part de sa production dramatique reste méconnue et peu étudiée. Depuis presque trois quarts de siècle, deux moments demeurent fondamentaux pour la compréhension de son apport au théâtre. Tout d’abord, les huit tomes du Théâtre completpubliés entre 1947 et 1949, qui constituent un objet précieux pour les chercheurs. Le projet – voulu par Richard Heyd et accepté avec enthousiasme par Gide – a obligé l’auteur à réunir sa production dramatique et à la considérer comme un ensemble autonome. Cette édition définitive et testamentaire du théâtre de Gide permet, entre autres, de révéler l’écart significatif avec les premières éditions de ses pièces qui correspondent forcément aux différentes époques auxquelles elles ont été produites. La deuxième opération éditoriale, qui touche l’exégèse du travail de Gide au théâtre, est l’étude de Jean Claude, parue en 1992. Cette réflexion a occupé une place restée vacante depuis trop longtemps. De plus, elle a montré la voie à de nouvelles études.

Vous avez dit théâtre ?

Les nombreuses initiatives scientifiques organisées par les Universités de Nantes, de Lorraine et de Haute-Alsace, la Fondation des Treilles, etc., promues par l’Association des Amis d’André Gide et la Fondation Catherine Gide, répondent à l’exigence constante d’interroger l’œuvre de Gide. Le colloque interdisciplinaire André Gide et le théâtre. Un parcours à re-tracer se veut une tentative de répondre à quelques-unes des questions soulevées par Jean Claude, et indique clairement au moins deux domaines d’investigation : « De fait, si l’on veut étudier les rapports de Gide avec le théâtre, c’est toute la question de la double existence de l’œuvre dramatique qui intervient : son existence littéraire et son existence scénique. Il importe de savoir comment l’écrivain a envisagé cette double existence, d’analyser les contradictions que cet aspect a pu entraîner dans ses jugements, comment elles ont été vécues et éventuellement résolues. »

Les idées de Gide sur le théâtre ne se retrouvent pas seulement dans son écriture dramatique, mais également dans ses échanges avec des hommes de théâtre comme Jacques Copeau, Jean-Louis Barrault, Charles Dullin, Aurélien Lugné-Poe, Jean Mercure, Jean Vilar etc. En filtrant sa correspondance et son Journal à l’occasion de ses plongées dans l’art dramatique, on distingue autant le désir d’arriver à avoir une place dans la dramaturgie de son temps que celui de faire entendre et voir son monde théâtral. Et si l’on relit le Journal à propos de son Œdipe : « Ce n’est pas l’émotion qui m’importe et que je cherche à obtenir : c’est à votre intelligence que je m’adresse. Je me propose, non de vous faire frémir ou pleurer, mais de vous faire réfléchir », ne peut-on pas affirmer, a posteriori, qu’il s’agit, plus que d’un théâtre littéraire, d’un théâtre qui évoque et qui anticipe en France celui de Brecht ?

On reproche à Gide l’absence de succès de Saül, nonobstant l’apport de Copeau et, comme il dira lui-même à Barrault d’avoir « jeté [son] filet trop bas » concernant sa pièce sociale Robert ou l’intérêt général. À cela, on peut répondre qu’il a même obtenu des résultats aux guichets avec les mises en scène de George s Pitoëff et Vilar pour Œdiperespectivement en 1932 et 1951 et avec Barrault qui a monté sa traduction d’Hamlet en 1946, et leur adaptation du Procès de Kafka au Théâtre Marigny en 1947.

Enjeux

L’ambition de cette rencontre, rendue possible grâce au soutien de la Fondation Catherine Gide et de son président, Peter Schnyder, mais également de la Maison d’Espagne, du Département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France, du groupe de recherche E.S.T. – Études sur le théâtre et de l’Institut de recherche en langues et littératures européennes (ILLE EA 4363), est celle d’inviter les chercheurs à centrer leur attention sur le travail de Gide au théâtre, pour susciter une nouvelle vague de réflexions.

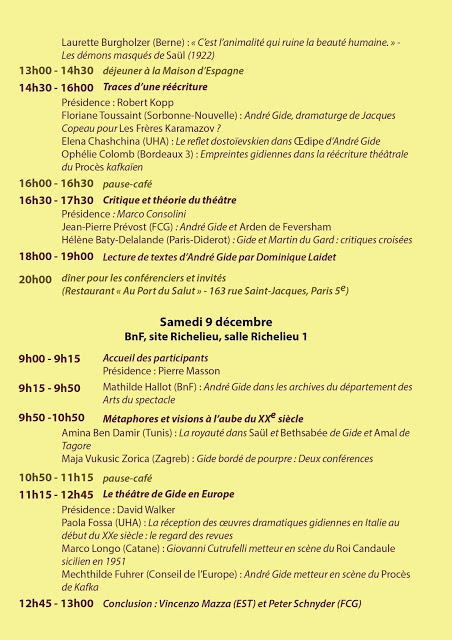

PROGRAMME

Nov.

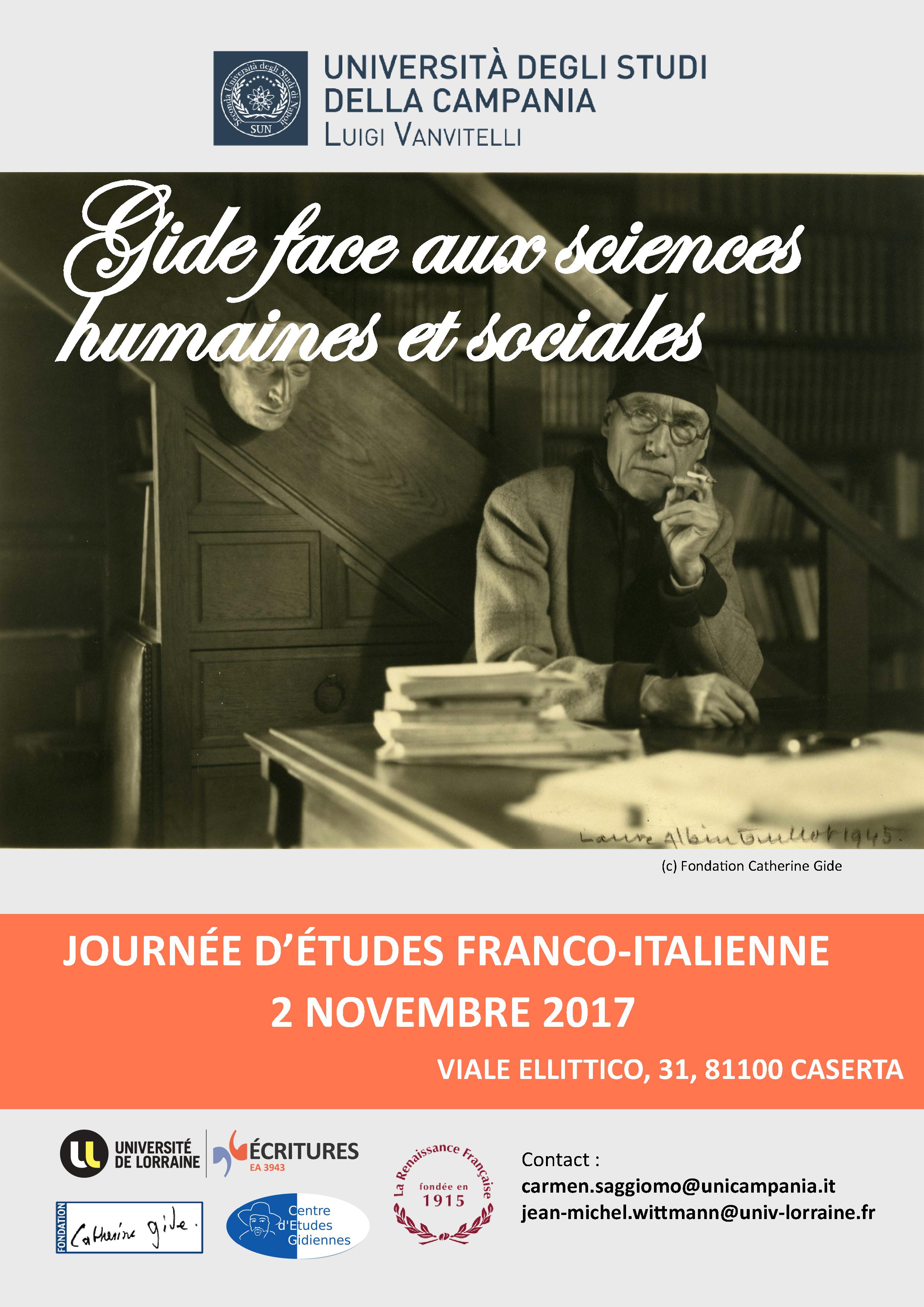

Journée d'étude organisée par Carmen Saggiomo (Università degli studi della Campania) et Jean-Michel Wittmann (Université de Lorraine)

le 2 novembre 2017 à Caserte (Università degli studi della Campania, Italie).

Carmen Saggiomo, Jean-Michel Wittmann, Emilia Surmonte & Pierre Masson.

Oct.

Voir la carte de l'évènement

Contacter Augustin Voegele

Colloque international organisé par l'Institut de Recherche en Langues et Littératures Européennes (ILLE - EA 4363)

En 1988, le Centre de civilisation française de l’Université de Varsovie organisait un colloque intitulé « Chopin et les Lettres », révélant ainsi aux chercheurs un filon qui demeure aujourd’hui en grande partie inexploité. Quelque trente ans plus tard, nous voudrions donc revenir sur cette question, et l’aborder selon des perspectives nouvelles.

Notre idée est d’étudier le dialogue qu’écrivains et artistes entretiennent avec Frédéric Chopin. Il y a ceux qui furent les intimes du compositeur – à commencer par George Sand – et ceux qui fréquentèrent assidument son œuvre – à commencer par André Gide ; ceux qui, à l’instar d’André Maurois, célèbrent « le plus lunaire et le plus tendre » des compositeurs, et ceux qui, comme Dominique Jameux, exaltent un « musicien du déchirement, porté à la violence » ; ceux, innombrables, qui admirent Chopin, et ceux – bien plus rares – qui osent écrire, avec Romain Rolland : « Je n’aime pas Chopin. »

Voici quelques-uns des axes (non exclusifs) qui structureront notre réflexion collective:

– En quoi la littérature a-t-elle contribué à la formation de la figure (pour ne pas dire du mythe) de Chopin ?

– Qu’apporte l’œuvre de Chopin à la littérature ? Peut-on écrire à la manière deChopin ? L’œuvre de Chopin est-elle l’expression d’un ethos artistique qui serait praticable en littérature ?

– Ces mêmes questions peuvent tout aussi bien s’appliquer à la peinture : car le portrait du compositeur par Delacroix a, c’est une évidence, concouru à la création de ce qu’on peut appeler un imaginaire Chopin. En outre, l’œuvre de Chopin a directement inspiré les peintres – on peut penser notamment aux vingt-quatre Préludes du musicaliste Gustave Bourgogne.

– Le discours philosophique sur Chopin a-t-il influencé les écrivains et les artistes ? Chacun connaît les pages de Jankélévitch sur le musicien. On se souvient aussi que Nietzsche se réjouissait que le compositeur polonais ait « libéré la musique des influences allemandes, de la propension à la laideur, au morne, à l’esprit petit-bourgeois, à la lourdeur et à la pédanterie ». Mais dans quelle mesure ce parti-pris nietzschéen a-t-il présidé à l’organisation d’un discours contre Wagner et pourChopin dans la littérature française de la Belle Époque, puis de l’entre-deux-guerres ? Et, par ailleurs, les réflexions d’Adorno sur Chopin ont-elles orienté les spéculations du compagnon d’exil du philosophe à Pacific Palisades, Thomas Mann, qui, précisément, commençait en 1943 à rédiger le Docteur Faustus ?

Bien entendu, toutes les propositions qui nous feront découvrir d’autres aspects de la question qui nous occupe seront les bienvenues. Il semble notamment indispensable, pour qui veut comprendre le rôle de la figure de Chopin dans la littérature, de connaître les lectures du compositeur, de savoir quelles furent ses admirations littéraires, etc.

Enfin, dans le cadre des liens privilégiés qui unissent l’Institut de recherche en Langues et Littératures Européennes et la Fondation Catherine Gide, nous voudrions consacrer tout spécialement une demi-journée à la présence de Chopin dans l’œuvre d’André Gide – question qui a déjà été abondamment traitée, mais qui mérite, nous semble-t-il, de l’être sous de nouveaux angles.

Les langues de travail du colloque seront le français, l’anglais et l’allemand.

Bibliographie indicative :

Agresta Rosalba, « Présences de Chopin en Angleterre, 1833-1860 : la critique musicale, les concerts, les éditeurs », thèse de doctorat en Histoire de la Musique, sous la direction de Catherine Massip, EPHE, 2011.

Bernstein Suzan, Virtuosity of Nineteenth Century : Performing Music and Languagein Heine, Liszt and Baudelaire, Stanford, Stanford University Press, 1998.

Bloom Peter (dir.), La Musique à Paris dans les années 1830, New York, Pendragon Press, 1986.

Böschenstein Bernhard, « Chopin dans la poésie allemande du XXe siècle. Deux exemples : Benn et Enzensberger », in Jacqueline Waeber (éd.), La Note bleue, Bern, Peter Lang, 2006, p. 287-298.

Brunel Pierre, Aimer Chopin. Musique et musiciens, Paris, PUF, 1999.

Brunel Pierre, Basso continuo : musique et littérature mêlées, Paris, PUF, 2001.

Clément Jean-Yves, Les Deux Âmes de Frédéric Chopin [2009], nouvelle édition revue et augmentée, Paris, Le Passeur éditeur, 2017.

Edlund Bengt, Chopin : the Preludes and Beyond, Frankfurt am Main, PL Academic Research, 2013.

Eigeldinger Jean-Jacques (dir.), La Musique en France à l’époque romantique, 1830-1870, Paris, Flammarion, 1991.

Eigeldinger Jean-Jacques, Chopin, âme des salons parisiens, 1830-1848, Paris, Fayard, 2013.

Gide André, Notes sur Chopin [1931], Paris, Gallimard, 2010.

Goldberg Halina, The Age of Chopin : InterdisciplinaryInquiries, Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 2004.

Henderson Robert L., « Chopin and the Expressionists », in Music and Letters, vol.41, no 1, janvier 1960, p. 38-45.

Hirt Katherine, When Machines Play Chopin : Musical Spirit and Automation inNineteenth-Century German Literature, Berlin/New York, De Gruyter, 2010.

Hug Vanja Jacqueline et Thomas Steiner (éds.), Chopin et son temps : actes descinquièmes rencontres internationales harmoniques [Lausanne, 2010], Bern, Peter Lang, 2016.

Jameux Dominique, Chopin, ou la fureur de soi, Paris, Buchet-Chastel, 2014.

Jankélévitch Vladimir, Chopin et la nuit [1942], in Le Nocturne : Fauré ; Chopin et lanuit ; Satie et le matin, Paris, Albin Michel, 1957.

Kobylanska Krystyna, Natchnieniem poetov. W setna rocznice smierci [FrédéricChopin, source d’inspiration pour les poètes. Pour le centenaire de sa mort], Warsaw, W. Galster, 1949.

Komur-Thilloy Greta et Pierre Thilloy, André Gide ou l’art de la fugue. Musique etlittérature, Paris, Classiques Garnier, 2017.

Lisboa de Mello Ana Maria (éd.), Frederic Chopin e os 200 anos do Romantismo noOcidente, Porto-Alegre, Faculdade porto-alegrense de educação, ciências e letras, 2010.

Sala Luca (éd.), « Grandeur et finesse » : Chopin, Liszt, and the Parisian MusicalScene, Turnhout, Brepols, 2013.

Moins Claude, « Sand, Chopin, Delacroix : autour de quelques portraits », in LesAmis de George Sand, no 18, 1995, p. 19-29.

Naliwajek Zbigniew, Hanna Wroblewska-Strauss et Joanna Zurowska (éds.), LaFortune de Frédéric Chopin, Warsaw, TiFC, 1995.

Pasternak Boris, « Chopin », in Leningrad, 1945.

Pourtalès Guy de, Chopin ou le poète, Paris, Gallimard, 1926.

Przybyszewski Stanislaw, Zur Psychologie des Individuums. I. Chopin und Nietzsche, Berlin, Fontane, 1892.

Rambeau Marie-Pierre, Chopin dans la vie et l’œuvre de George Sand, Paris, Société d’Édition Les Belles Lettres, 1985.

Rambeau Marie-Pierre, Chopin : l’enchanteur autoritaire, Paris, L’Harmattan, 2005.

Rosen Charles, La Génération romantique : Chopin, Schumann, Liszt et leurscontemporains, traduit de l’anglais par Georges Bloch, Paris, Gallimard, 2002.

Sacre Guy, La Musique de piano, en 2 vols., Paris, Robert Laffont, 1998.

Samson Jim (éd.), The Cambridge Companion to Chopin [1992], Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

Smialek William et Maja Trochimczyk, Frédéric Chopin : A Research and InformationGuide [2000], New York/London, Routledge Music Bibliographies, 2015.

Szulc Tad, Chopin in Paris : The Life and Times of the Romantic Composer, New York, Scribner, 1998.

Treitler Leo, Reflections on Musical Meaning and its Representations, Bloomington, Indiana University Press, 2011.

Żurowska Joanna (éd.), Frédéric Chopin et les Lettres, actes du colloque franco-polonais [Warsaw, décembre 1988], Warsaw, Éditions de l’Université de Warsaw, 1991.

Organisateurs

Peter Schnyder & Augustin Voegele

Comité scientifique

Pierre Brunel, Professeur émérite, Université Paris-Sorbonne

Nikol Dziub, Docteure, Université de Haute-Alsace

Luc Fraisse, Professeur, Université de Strasbourg

Greta Komur-Thilloy, Professeure, Université de Haute-Alsace

Pierre Masson, Professeur émérite, Université de Nantes

Paul-Philippe Meyer, PRAG, Université de Haute-Alsace

Maryvonne de Saint-Pulgent, Présidente de la Fondation des Treilles

Peter Schnyder, Professeur émérite, Université de Haute-Alsace

Pierre Thilloy, compositeur

Frédérique Toudoire-Surlapierre, Professeure, Université de Haute-Alsace

Augustin Voegele, ATER, Aix-Marseille Université

Jean-Michel Wittmann, Professeur, Université de Lorraine

Modalités de proposition

Les propositions (1/2 page environ), accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique, sont à envoyer à Augustin Voegele avant le 30 novembre 2017.

Frais d’inscription

50 € (25 € pour les doctorants). Les chercheurs de l’UHA et les membres de l’ILLE sont exonérés de droits d’inscription. Les repas et une nuit d’hôtel seront offerts en échange aux participants.

Publication des actes

Sous réserve d’acceptation des articles, le colloque fera l’objet d’une publication. Les Actes du colloque seront publiés au plus tard au deuxième trimestre 2019. C’est pourquoi il sera demandé aux participants d’envoyer leur texte avant le 1er septembre 2018.

Juil.

Lien vers le site de l'éditeur : cliquer ici.

La question de l’identité traverse l’œuvre d’André Gide. Pour ce lecteur et ce voyageur infatigables, l’écriture ne constitue pas seulement le moyen de redéfinir sa propre identité : elle est aussi le lieu d’une incessante réflexion sur l’interaction entre la singularité individuelle et l’identité collective.

Jui.

Lien vers le site de l'éditeur : cliquer ici.

Cet ouvrage synthétise le thème de l’économie chez Gide. En considérant ses textes économiques du point de vue historique et moderne, cette étude examine la singularité et l’actualité de la pensée de l’auteur ainsi que l’impact de diverses questions que celle-ci implique.

Avr.

Shaimaa Al Goberi a soutenu une thèse intitulée « Émancipation individuelle et domination sociale dans l’œuvre d’André Gide », le 28 avril 2017 à l’Université de Lorraine (Metz), sous la direction de Jean-Michel Wittmann. Le jury était également composé de Sylvie Freyermuth (Université du Luxembourg), Thanh-Van Ton-That (Université Paris Est Créteil) et Frank Wilhelm (Université du Luxembourg). L’université de Lorraine ne délivre plus de mentions pour le doctorat.

Résumé :

La question de l’émancipation individuelle est présente dans l’œuvre de Gide dès ses débuts littéraires. Liée à la découverte de son cas particulier, qui fonde sa singularité, cette question est d’abord posée par Gide sur le plan moral. Progressivement, la critique morale débouche sur une critique sociale, l’œuvre gidienne esquissant une réflexion sur les formes et les enjeux de la domination sociale exercée aussi bien sur les corps étrangers dans la société que sur d’autres groupes sociaux. La thèse se focalise ainsi plus précisément sur la représentation des Arabes dans des œuvres comme L’Immoraliste ou, plus tard, Si le grain ne meurt ; la représentation des corps étrangers et de leur place dans la société ; la représentation de la femme, perçue finalement par Gide comme entravée dans son développement par les règles et les valeurs de la société bourgeoise.

Metz, mai 2015.

Avr.

Voir la présentation du volume sur le site de l'éditeur : cliquer ici.

Avec la fondation de La NRF en 1909 et du Théâtre du Vieux-Colombier en 1913, André Gide, Jacques Copeau et Jean Schlumberger, œuvrant ensemble au renouveau de la littérature et du théâtre, n'ont cessé d'appliquer l'art de la mise en scène dans leur vie comme dans leur œuvre. «Le théâtre ne m'intéresse pas assez pour que je me donne vraiment de la peine», écrit pourtant Gide qui, bien que grand connaisseur du théâtre classique et admirateur de l'œuvre puissante de Claudel, demeure réticent à l'expérience de la représentation scénique. Le théâtre reste toutefois pour lui l'un des lieux où peut s'exposer le drame intime, s'adonnant ainsi à l'écriture dramatique avec Le Roi Candaule, Saül et un inachevé Curieux malavisé d'après Cervantès, et conversant avec son ami Jacques Copeau sur les questions de mise en scène et de jeu. Le Théâtre du Vieux-Colombier lui offre également, dans la lignée de La NRF, un lieu de rencontre avec le public. Conférences, lectures et matinées théâtrales voisinent au programme de la salle avec le répertoire classique et contemporain. De là vient le célèbre essai en miroir de Gide sur Dostoïevski, issu de six causeries prononcées au Vieux-Colombier. Quant à Jacques Copeau et à sa troupe, ils bénéficieront de l'attention et de l'appui durables de Jean Schlumberger, dont l'écriture romanesque fut gagnée, de son propre aveu, par la théâtralisation.

Les contributions du présent recueil, s'appuyant sur des documents des fonds André Gide et Jean Schlumberger de la Fondation des Treilles, montrent l'implication des trois hommes dans cette entreprise de rénovation active et de réflexion. Elles sont suivies de quelques lettres inédites échangées entre Jacques Copeau et Jean Schlumberger.

Avr.

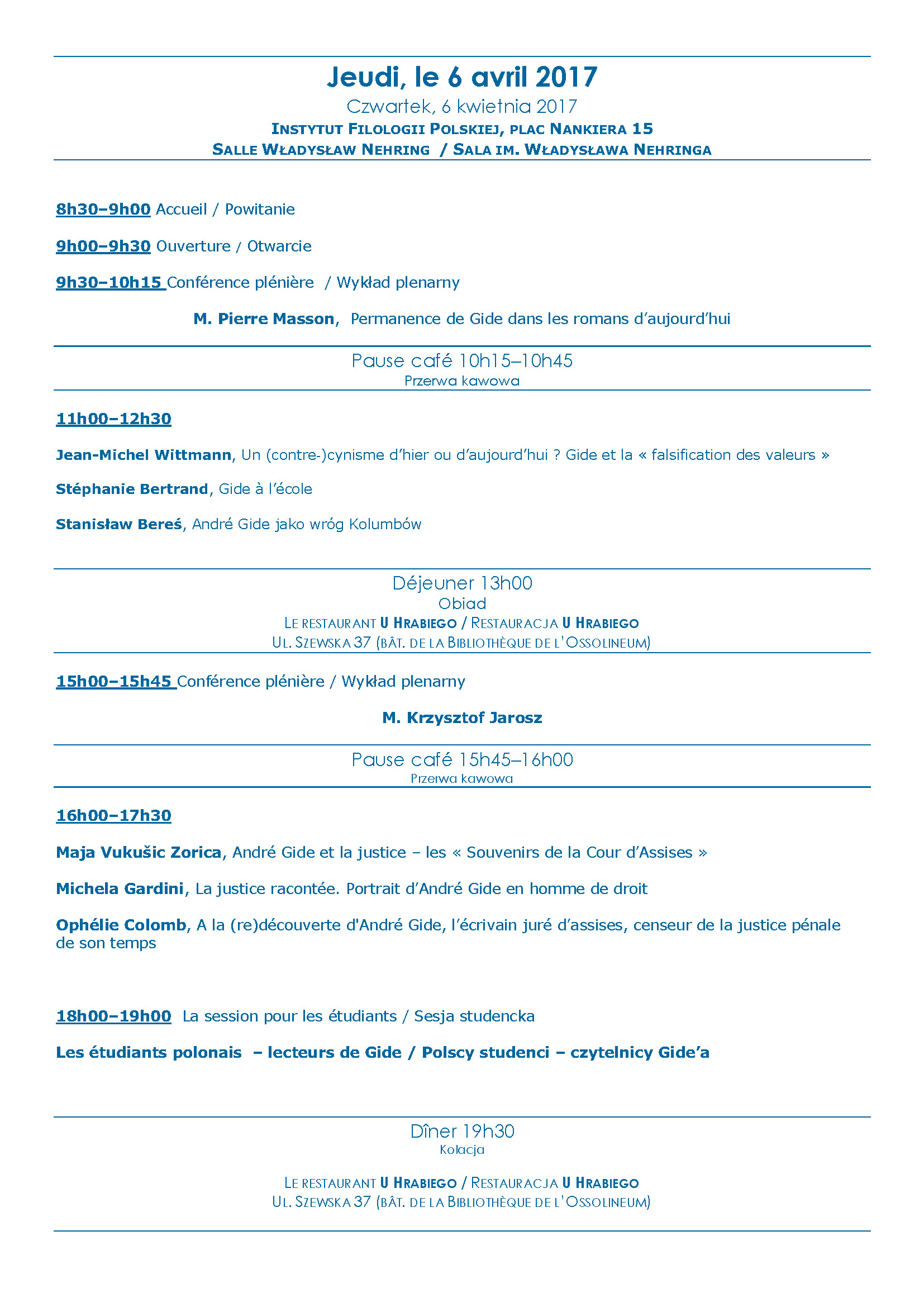

Colloque organisé par Marian Bielecki, Joanna Jakubowska, Lukasz Smuga et Regina Solova (Université de Wroclaw)

du 6 au 8 avril 2017 à Wrocław (Université de Wroclaw, Pologne).

Avr.

Sont recensées dans cet article, régulièrement mis à jour, toutes les traductions de livres de Gide depuis 2016.

|

André Gide Maised toidud [Les Nourritures terrestres]Traduction en estonien et postface de Marit Karelson illustrations inédites de Kairi Orgusaar, Allikaäärne, Mathura, 2016. |

|

|

André Gide DiarioVol. 1: 1887-1925, vol. 2: 1926-1950Traduttore:S. AreccoCuratore: P. Gelli Editore: Bompiani Collana: Classici della letteratura europea Anno edizione: 2016

|

Il "diario" che André Gide cominciò a scrivere nel 1887 e tenne praticamente tutta la vita, fino alla morte nel 1951, pubblicandone larghe parti durante tutta la sua esistenza, finisce con l'essere l'opera sua più narrativa, nel desiderio di crearsi personaggio. Ma è anche indubbiamente un documento intimo, segreto, pubblico, civile, politico, per l'ansia di verità che lo anima e le battaglie condottevi (per l'omosessualità, i diritti umani violati nei paesi coloniali, in quelli comunisti). L'edizione odierna è la prima completa, perché i curatori francesi hanno recuperato anche le parti che l'autore teneva nel cassetto, ritenendole, per vari motivi, non pubblicabili. |

Mar.

Sont recensées dans cet article, régulièrement mis à jour, toutes les publications sur Gide depuis octobre 2013.

N'hésitez pas à nous contacter pour annoncer une publication ou obtenir plus de renseignement sur un ouvrage spécifique.

|

Prévost Jean-Pierre André Gide et la Normandiepréface de Pierre Masson, Paris, Orizons, 2017 |

On sait qu’André Gide (1869-1951) passa sa vie à voyager, sans toutefois renier ses points d’ancrage que furent Paris, le Midi, la Normandie. Ses liens avec la Normandie sont nombreux et divers. Des liens familiaux tout d’abord puisque c’est à Bolbec, à Louviers et à Rouen que ses ancêtres, côté maternel, s’étaient établis. C’est donc par filiation que Gide hérita du château de la Roque-Baignard, situé près de Lisieux. Son proche voisin, Jean Schlumberger, l’accueillit ensuite en ami au château de Braffy, au Val-Richer. Par sa cousine Madeleine Rondeaux, devenue son épouse, il migra ensuite à Cuverville dans le Pays de Caux. Mais il ne cessa d’arpenter la Normandie. De par ses liens amicaux avec Roger Martin du Gard il séjournera à plusieurs reprises au château du Tertre, près de Bellème, également à Offranville, chez Jacques-Émile Blanche, à Yport chez Jean-Paul Laurens, à Dieppe chez Walter Sickert, à Alençon auprès de son beau-frère Marcel Drouin, à Elbeuf chez André Maurois, à Berneval au chevet de son ami déchu Oscar Wilde. Sans oublier toutes les excursions à Honfleur, à Trouville, à Étretat… Ces attaches normandes ont rarement été étudiées dans leur globalité, et c’est précisément l’objet de cet ouvrage que d’en établir la géographie… et l’histoire, en s’attachant tout particulièrement à décrire la diversité des lieux et des paysages de cette belle région française, mais aussi de raconter quelques-uns des moments privilégiés qu’y vécut André Gide, entouré de ses proches et de ses amis. |

|

Saggiomo Carmen La Fortuna italiana delle "Caves du Vatican" di André Gideprefazione di Pierre Masson, Ariccia, Aracne, 2015 |

|

|

Lysøe Éric et Soncini Anna (éds.) "Corydon" d'André GideBologne, I libri di Emil, 2016 |

Dans chaque volume de la collection «Analyses textuelles», des critiques littéraires de formations et de spécialités différentes proposent leur lecture et interprétation d’un même texte de la littérature française ou francophone, et répondent aux questions auxquelles leurs réflexions ont donné lieu. Dans ce volume, Patrick Pollard, Pierre Masson, Éric Lysøe, Anna Soncini Fratta, Frank Lestringant, ainsi que d’autres chercheurs et des étudiants, se confrontent à Corydon d’André Gide.In ogni volume della collana «Analyses textuelles», illustri critici letterari e specialisti in differenti materie propongono la loro lettura e interpretazione di uno stesso testo della letteratura francese e francofona, rispondendo alle questioni che le loro stesse riflessioni hanno generato. In questo volume Patrick Pollard, Pierre Masson, Éric Lysøe, Anna Soncini Fratta, Frank Lestringant insieme ad alcuni ricercatori e studenti, si confrontano con Corydon d'André Gide. |

|

Goulet Alain Gide, "Les Faux-monnayeurs", "Journal des Faux-monnayeurs"Paris, Atlande, "Clefs Bac Littérature", octobre 2016 |

|

|

Priol Philippe Gide d'ici et d'ailleursRouen, Editions Petit à Petit, 2016 |

On connaissait Gide, parisien de naissance, on se rappelait que son père était un cévenole, de souche calviniste, on savait vaguement que sa mère était originaire de Rouen, mais on l’avait vite oublié. Pourtant outre les racines profondes du côté paternel qui s’enfoncent dans la garrigue du côté d’Uzès où vécurent bon nombre de ses ancêtres, il y a de l’autre côté l’atavisme normand et rouennais. |

|

Jean-Pierre Prévost et Pierre Masson André Gide et Oscar Wilde, Deux Immoralistes à la Belle époqueParis, Orizons, 2016. |

André Gide et Oscar Wilde : deux personnalités hors-normes.Raconter, sous tous ses aspects, l’histoire de leur rencontre, s’apparente à une enquête de détective. Leurs liens complexes ont, en effet, des ramifications multiples, tant par leurs affinités, avouées ou secrètes, littéraires ou humaines, que par l’influence profonde et durable exercée par Wilde sur Gide, avec ses multiples péripéties et rebondissements.Il nous a semblé opportun de replacer cette histoire dans ce contexte qu’on appelle La Belle Époque, avec ses nombreux salons littéraires, ses cafés, ses revues, ses auteurs et ses artistes, peintres, caricaturistes, créateurs de mode. Nous voyons comment cette courte période, étrangement faste pour la liberté d’expression, a permis l’éclosion de tant de talents autour des milieux symbolistes, dandys, « décadents ». Mais aussi les limites de la permissivité d’une société vertueuse envers ses saltimbanques.Certains d’entre eux ont payé au prix fort le franchissement des tabous : ainsi Wilde, brisé par un procès et des années d’emprisonnement. D’autres, plus prudents, tel Gide, ont senti venir l’orage, et différé provisoirement l’affirmation de leurs goûts.Leurs œuvres et leur mode de vie ont constitué un véritable laboratoire d’idées neuves, et une tentative pour faire sauter interdits et conformismes. Un travail toujours actuel. |

|

Masson Pierre Les Sept Vies d’André GideParis, Classiques Garnier, « Bibliothèque Gidienne », 2016 |

En partant des écrits d’André Gide, cet ouvrage suit la formation et l’évolution de cette personnalité complexe sous sept angles : la vie du corps, la vie des autres, la vie nomade, la vie de famille, la vie d’écrivain, la vie morale, la vie spirituelle. |

|

Angelo Anne-Sophie Le Sens des personnages chez André GideParis, Classiques Garnier, « Bibliothèque Gidienne », 2016 |

Entre 1902 et 1925, l'existence du personnage gidien est plurielle : morale, fondée sur la notion de caractère ; symbolique, car il invite le lecteur à articuler particulier et général ; temporelle, enfin, par le biais d'une trajectoire qui peut faire l'objet d'un jugement moral. |

|

Gury Christian, Gide et Lyautey, précédé de Gide et Certains Faits-DiversParis, Non lieu, 2016 |

|

|

Debard Clara, Masson Pierre et Wittmann Jean-Michel (éds.) André Gide et la réécritureColloque de CerisyLyon, Presses Universitaires de Lyon, « André Gide – Textes et correspondances », 2013 |

Après vingt ans de mise au jour de textes inédits, de précieuses correspondances, de manuscrits préparatoires, et après une nouvelle édition complétée de ses œuvres dans la Bibliothèque de la Pléiade, le moment était venu de considérer l’ensemble du corpus des œuvres d’André Gide comme un tout dont les éléments s’appellent et se complètent : des réseaux se forment, des images obsessionnelles se révèlent, des arrière-pensées se dévoilent, André Gide ne cessant de réécrire les données que lui fournissent son vécu, ses lectures et son époque, comme autant de matériaux à transmuer en œuvres d’art. Ce colloque de l’été 2012 à Cerisy-la-Salle, le troisième en cinquante ans consacré à André Gide, s’est attaché particulièrement à éclairer les enjeux engagés par cette écriture au second degré, montrant comment un écrivain porté aux débats et aux échanges culturels a tissé et croisé les idées et les textes fondateurs de notre imaginaire et de notre culture. |

|

Wittmann Jean-Michel (éd.) Gide et la BibleActes de la journée d’étude du 15 mai 2013 organisée à MetzBAAG, nos 179-180, juillet-octobre 2013 |

Mar.

Sont recensées dans cet article, régulièrement mis à jour, toutes les publications autour de Gide et son époque depuis 2017.

N'hésitez pas à nous contacter pour annoncer une publication ou obtenir plus de renseignement sur un ouvrage spécifique.

|

Jean-Claude Perrier Indian PaludesParis, Belfond, 2017 |

GIDE VIVANT !

En dépit de ses innombrables voyages, Gide le nomade n'est jamais allé en Inde. Où, pourtant, un certain nombre de raisons personnelles, historiques, poétiques auraient pu le requérir. Il n'en fallait pas plus pour que l'imagination de Jean-Claude Perrier s'emballe, et qu'il s'empare de Paludes, le plus contemplatif, le plus immobile des livres d'André Gide.

Gide, donc, est toujours vivant, et le voici qui s'embarque pour Pondichéry, afin d'achever, in situ, sa traduction du mystique Kabîr, tout en découvrant un pays qui l'enchante. Au passage, il fait quelques belles rencontres, se laisse porter par sa curiosité, pousse les portes de tous les temples... Gide, accueillant Jean-Claude Perrier comme un nouveau Nathanaël, l'invite à l'accompagner en pensée durant son séjour, à s'émanciper pour écrire son Indian Paludes et, en vertu d'une mise en abyme audacieuse, à en faire – ah ! – le plus irremplaçable des remakes. |

|

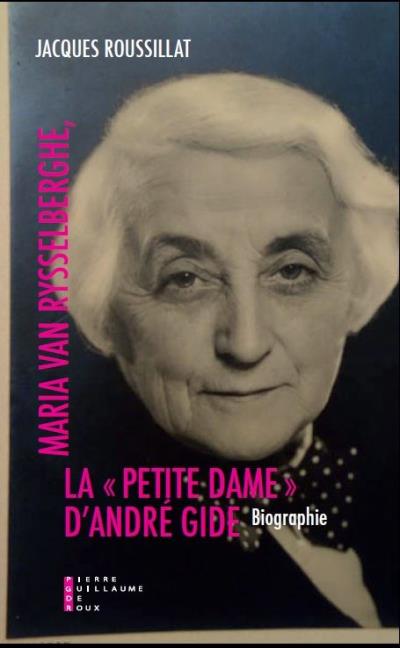

Jacques Roussillat Maria Van Rysselberghe, la petite dame d'André GidePierre-Guillaume De Roux, février 2017 |

Entre 1973 et 1977 paraissent, aux éditions Gallimard dans la collection des « Cahiers André Gide », Les Cahiers de la Petite Dame, « longue et minutieuse chronique entièrement consacrée à la vie d'André Gide. L'ouvrage fut, on s'en doute, très remarqué. Mais on ne prêta guère attention à cette "Petite Dame". [...] Il faut bien admettre qu'en se rangeant dans l'orbite d'André Gide, elle avait pris le risque de connaître le sort des compositeurs contemporains de Mozart ou des collaborateurs de Louis Pasteur, c'est-à-dire la relégation. [...] Encore aujourd'hui on continue de préférer son surnom à son patronyme. » Il était grand temps de réhabiliter Maria Van Rysselberghe (1866-1959), écrivain belge injustement occulté, figure décisive de la vie littéraire parisienne dont ses célèbres Cahiers rendirent compte avec un inlassable brio. Née Monnom dans une famille d'imprimeurs-éditeurs, celle qu'on appela « La Petite Dame » n'est pas seulement une enfant de la Belgique mécène et inspirée des années 1870, où s'épanouissent alors le symbolisme et l'Art Nouveau grâce au dynamisme des revues artistiques et au talent des plus grands qui seront ses familiers : Georges Rodenbach, Émile Verhaeren, Maurice Maeterlinck ou Henry van de Velde... Celle qui épousera le peintre Théo Van Rysselberghe avant de se lier avec Aline Mayrisch, critique et mécène d'envergure surnommée Loup, est d'abord une femme hors du commun, décidée à s'affranchir des préjugés de son milieu et de son temps. Dotée d'un sens critique d'une rare acuité, portraitiste inimitable, mémorialiste au long souffle, Maria Van Rysselberghe chérit, de préférence, les maudits, les rebelles. Elle était donc préparée à prendre fait et cause avant tout le monde pour André Gide, écrivain scandaleux qui devait bouleverser les canons de la littérature. Elle deviendra son amie, sa confidente, et surtout sa lectrice de référence, intimement liée, entre autres choses, à l'aventure de La Nouvelle Revue française. |

Oct.

Journée d'étude organisée par Stéphanie Bertrand (Université de Lorraine) et Enrico Guerini (Université de Bologne)

le 27 octobre 2016 à Bologne (Alma mater studiorum- Università di Bologna, Italie).

Argumentaire disponible ici.

Jui.

Colloque organisé par Christine Armstrong (Denison University, Ohio, USA) et Jocelyn Van Tuyl (Sarasota University, Florida, USA)

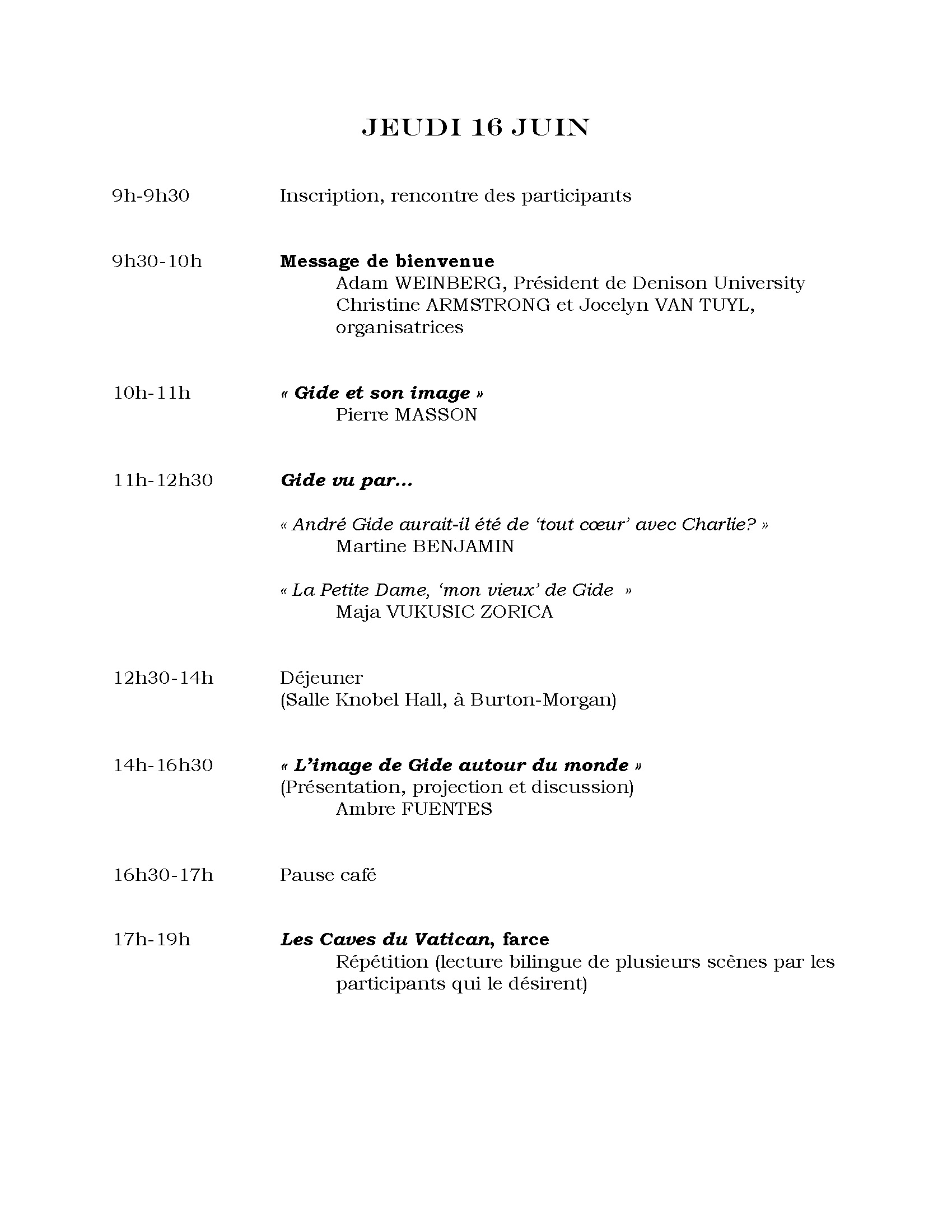

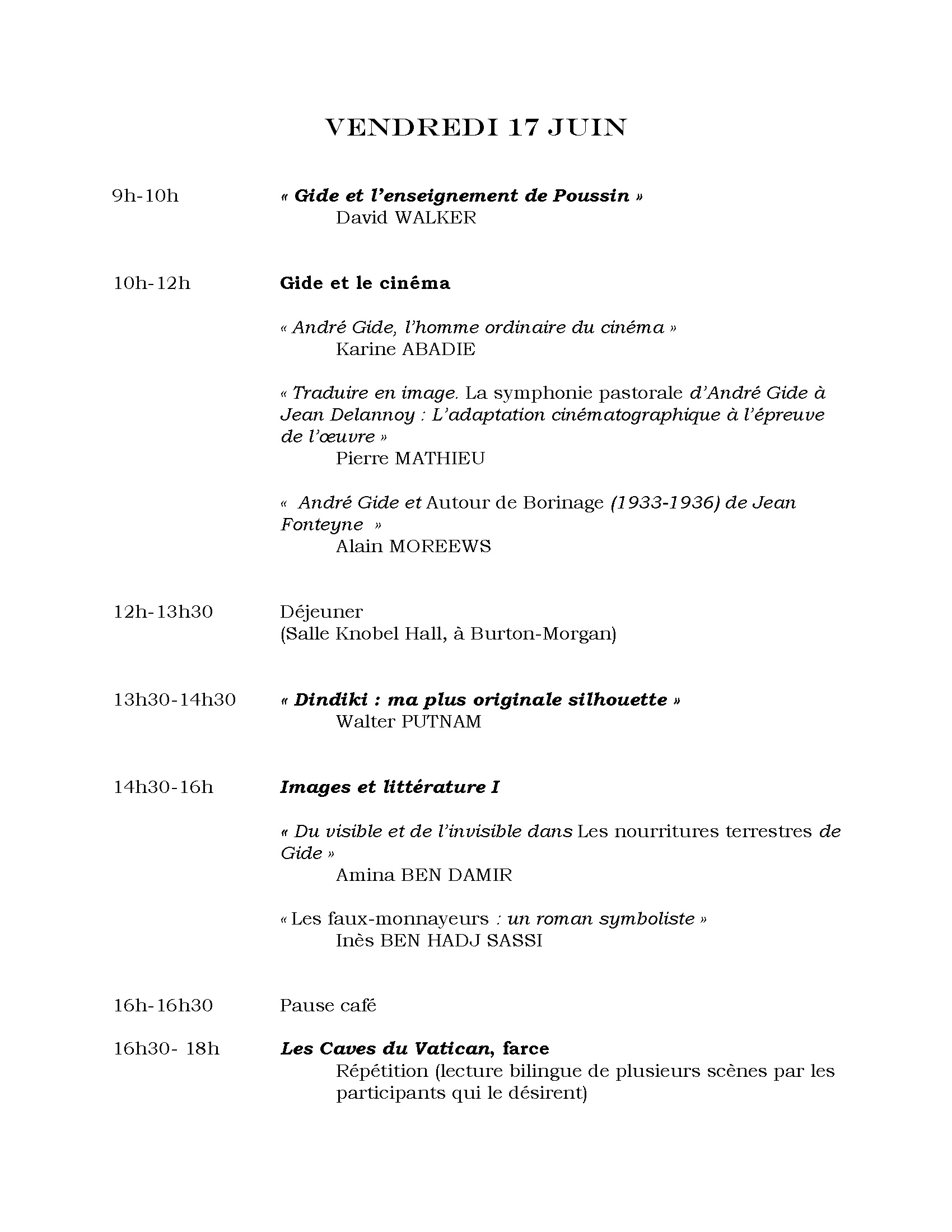

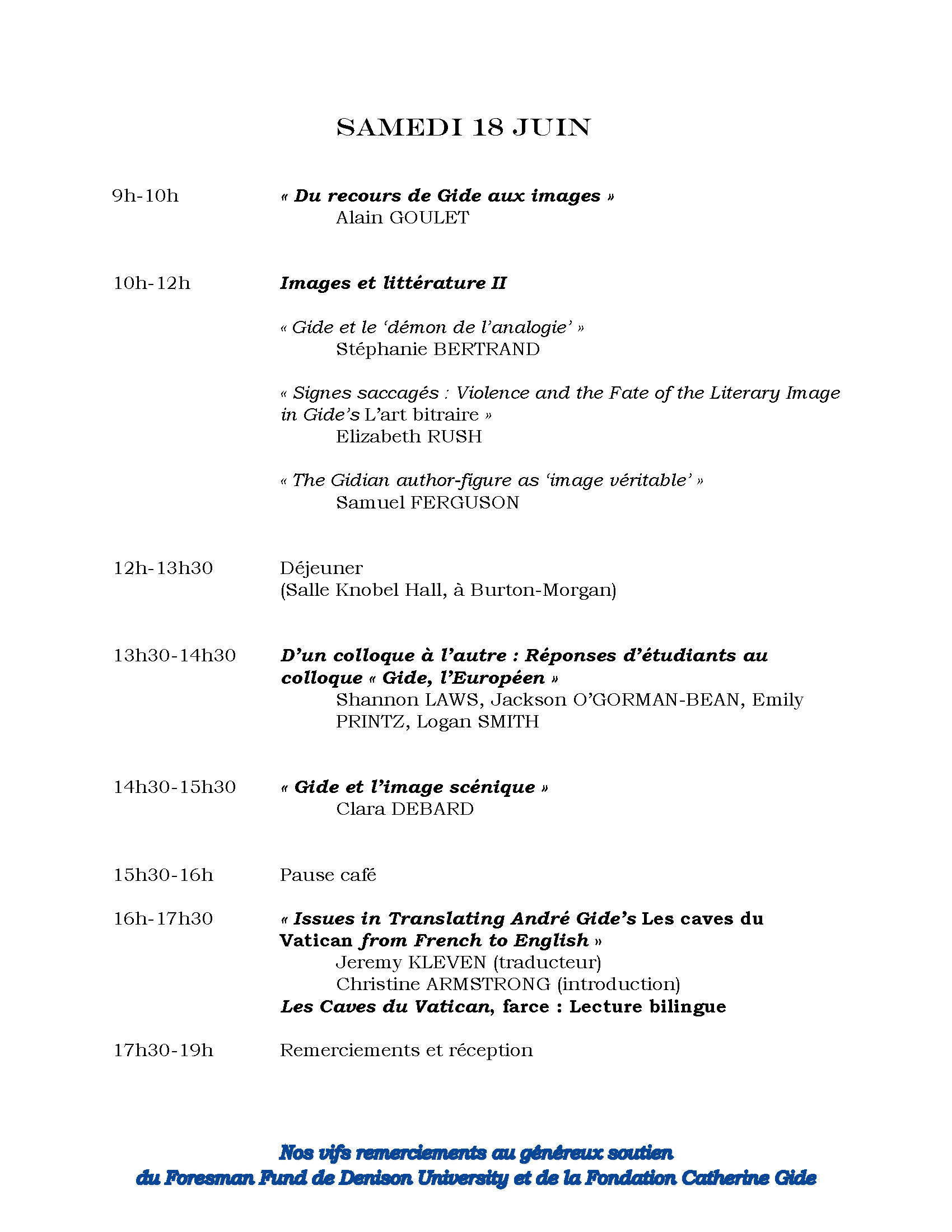

du 16 au 18 juin 2016 à Granville (Denison University, Ohio, USA).