Un Centre dédié à la recherche sur André Gide

Le Centre d’Études Gidiennes a vocation à coordonner l'activité scientifique autour de Gide, diffuser les informations relatives aux manifestations gidiennes et à rendre visibles et accessibles les études qui lui sont consacrées.

Nous trouver

Centre d’études gidiennes Bureau 49, bâtiment A UFR Arts, lettres et langues Université de Lorraine Île du Saulcy F-57045 Metz cedex 01Nous écrire

Stephanie Bertrand Jean-Michel Wittmann

Déc.

André Gide & Ernst Robert Curtius

Correspondance (1920-1950)

- Éditeurs scientifiques: Schnyder (Peter), Solvès (Juliette)

- La correspondance entre le célèbre écrivain français André Gide et le romaniste allemand et grand érudit Ernst Robert Curtius traite de sujets multiples et passionnants : littérature et écriture, rapports conflictuels entre leurs deux pays, débat politico-culturel, traduction, critique littéraire, etc.

- Ce volume, le 11e de la collection "Bibliothèque gidienne" des Classiques Garnier, a paru le 11 décembre 2019.

Nov.

Correspondance

(1890-1943)Édition de Nicolas Drouin

Nul lecteur du « Journal » d’André Gide n’ignore le nom de Marcel Drouin (1871-1943) : il y est souvent cité avec ferveur et y apparaît comme l’un des plus anciens et intimes amis de l’auteur des « Nourritures terrestres », avec Pierre Louÿs et Léon Blum, et avant même Paul Valéry, leurs amis communs. L’ampleur de leur correspondance et les enjeux intellectuels, artistiques, politiques et moraux – et bien sûr individuels – que ces quelque six cents lettres véhiculent témoignent de ce lien privilégié ; elles confirment la qualité du dialogue entretenu par les deux hommes et gagnent rapidement l’admiration du lecteur. Gide a été aussitôt fasciné par les capacités intellectuelles de son ami normalien, futur professeur comme le fut son père, à qui d’abord tout réussit (major à Normale Sup, major à l’agrégation) et au contact duquel il se sent exalté et comme sublimé, aussi différent soit-il de lui-même. Drouin, d’origine lorraine et d’un milieu modeste, est aussi le seul philosophe du groupe des « pères fondateurs » de « La NRF » où sa culture très diversifiée, sa connaissance de la culture allemande et la sûreté de son jugement vont faire autorité. Aux côtés et par l’intermédiaire de son ami et bientôt beau-frère André Gide – dont il va épouser en 1897 la cousine germaine Jeanne Rondeaux, sœur de sa propre femme Madeleine –, Marcel Drouin va devenir l’un des critiques littéraires importants de « La Revue blanche », de « L’Ermitage », puis de « La NRF » à ses débuts. Avec Gide, il échange alors de nombreuses lettres où s’affinent les stratégies éditoriales et s’expriment des jugements multiples qui permettent d’imaginer la richesse des très nombreux entretiens qu’ils ont ensemble, à chaque période de vacances à Cuverville, où s’élaborent des œuvres travaillées ou corrigées en commun. Ainsi ces lettres nombreuses qui témoignent d’une amitié durable, malgré des hauts et des bas inévitables, sont traversées de questions hautement sensibles : la relation de l’écrivain à la réalité, l’Affaire Dreyfus et l’antisémitisme, la liberté de mœurs et l’aveu d’homosexualité, la position des intellectuels face aux totalitarismes… Elles fourmillent d’innombrables détails passionnants sur l’évolution, les activités littéraires complémentaires et les contemporains des deux correspondants. Elles offrent également des vues émouvantes et souvent tendres sur la vie au jour le jour d’une famille singulière et chérie, dont Gide a dit à plusieurs reprises qu’elle n’était nullement visée par le fameux : « Familles je vous hais ! » Cette correspondance attendue, l’une des plus importantes de Gide, est enfin publiée, après des décennies d’attente. Elle donne l’occasion de découvrir à la fois la réalité de la relation d’André Gide avec une personnalité exceptionnelle appartenant au tout premier cercle de ses amis et révèle nombre d’aspects inattendus qui enrichissent la connaissance de l’auteur de « L’Immoraliste », dans sa vocation comme dans ses choix.

Nov.

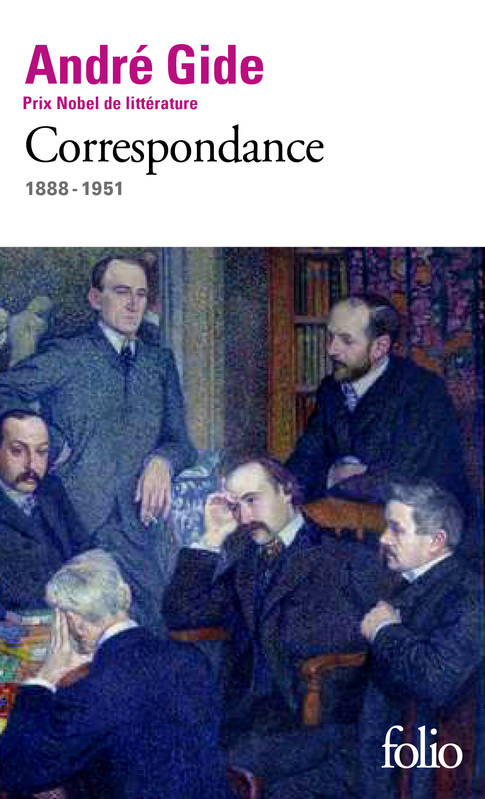

André Gide, Correspondance 1888-1951, édition de Pierre Masson, collection "folio" n° 6719, parution : 7-11-2019.

André Gide a écrit, au cours de sa vie, des milliers de lettres adressées à plus de deux mille correspondants. Peu avant sa mort, il a déclaré : «Je faisais métier de mon amitié. C’est un métier fatigant qui requiert des soins assidus. Je m’y usais. J’écrivais peu à chacun, mais j’écrivais à beaucoup.» Par ses lettres, Gide rassemble autour de lui la diversité de l’humaine condition, dont il s’efforce de tirer le meilleur. De Pierre Louÿs à Camus, en passant par Aragon, Breton, Giono, Léon Blum, Rilke, Colette, Proust ou Cocteau, cette correspondance est le reflet idéal de plus de soixante ans d’histoire littéraire.

Nov.

André Gide et les peintres

. Lettres inéditesOct.

Sep.

Jui.

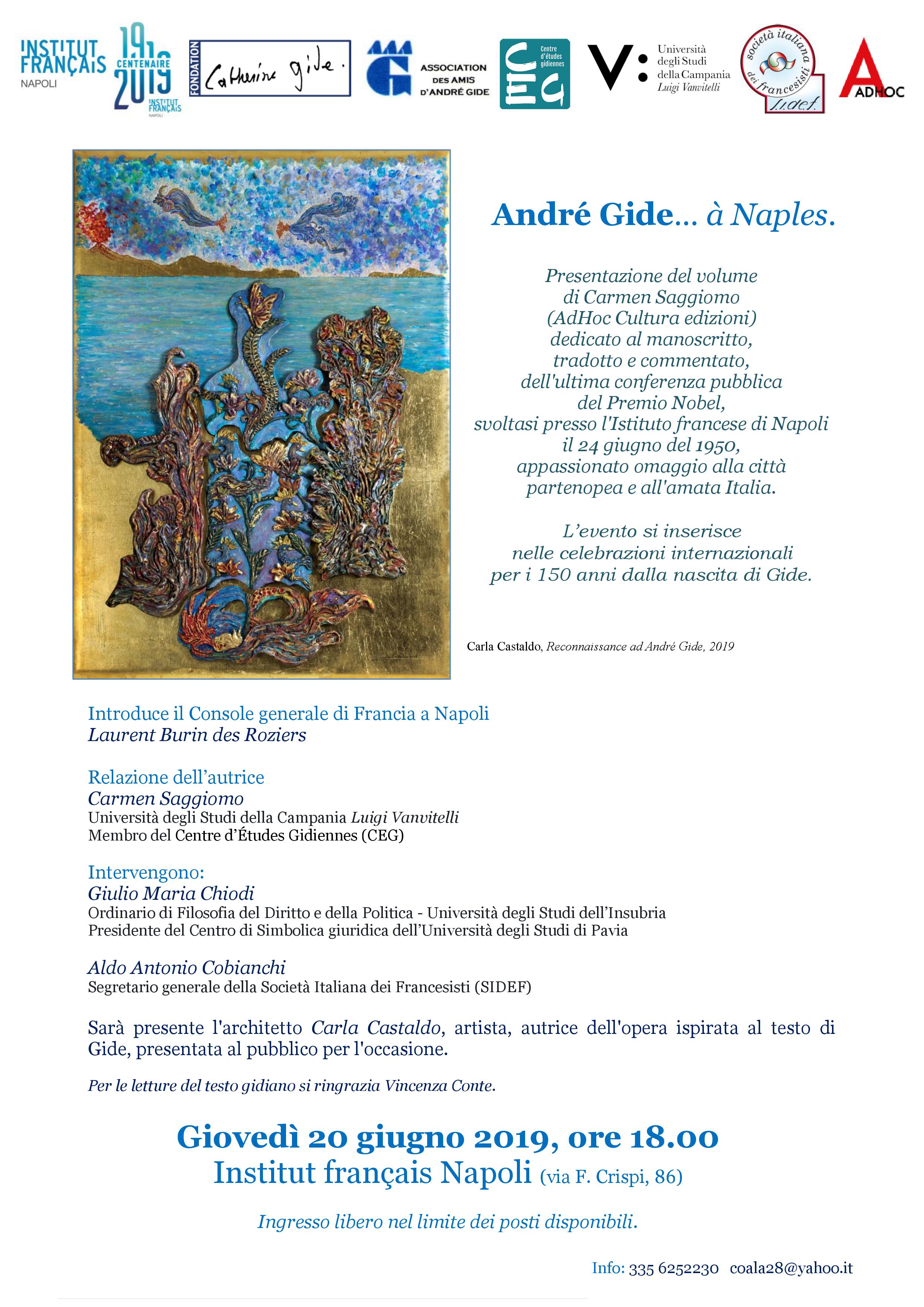

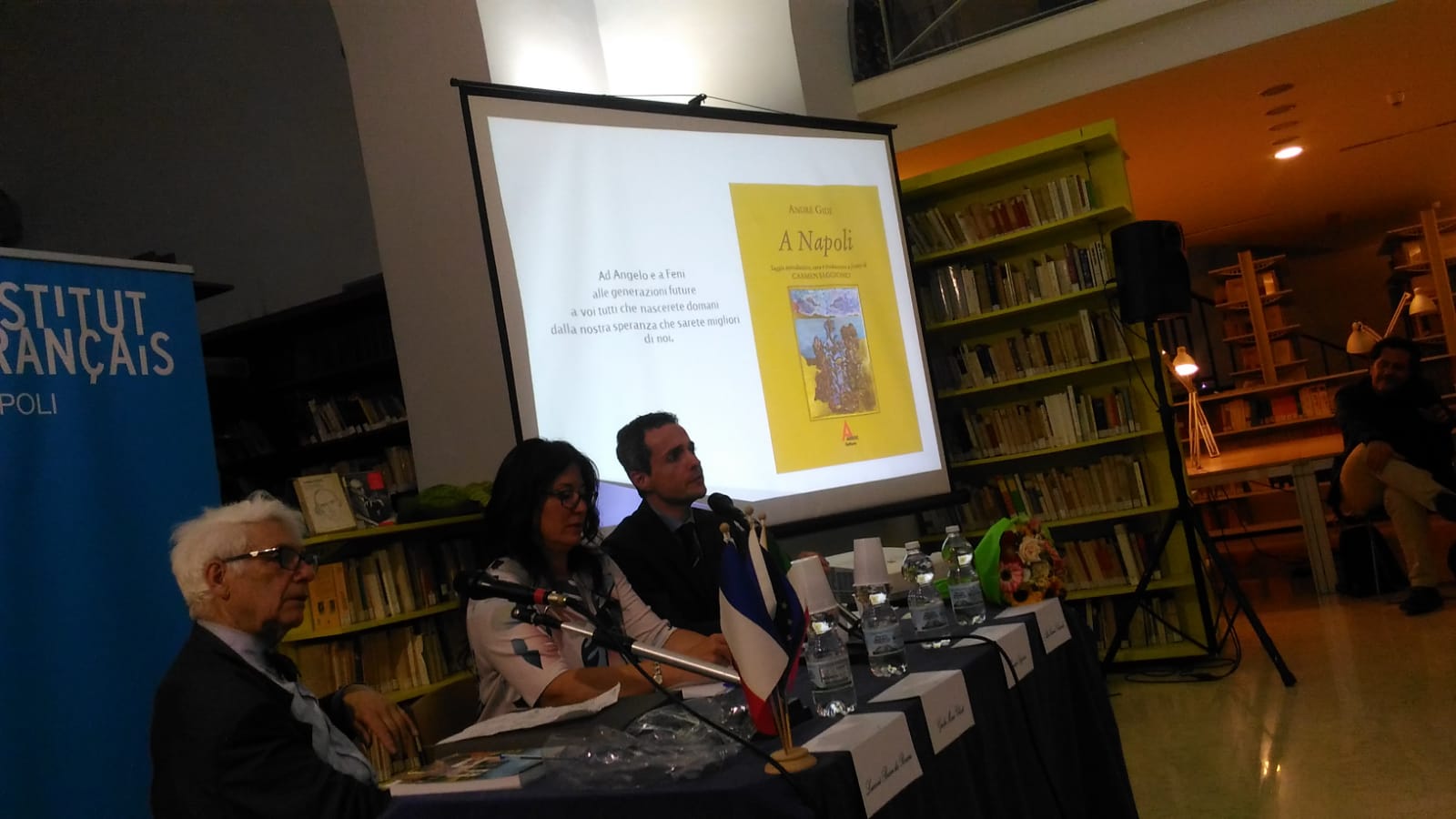

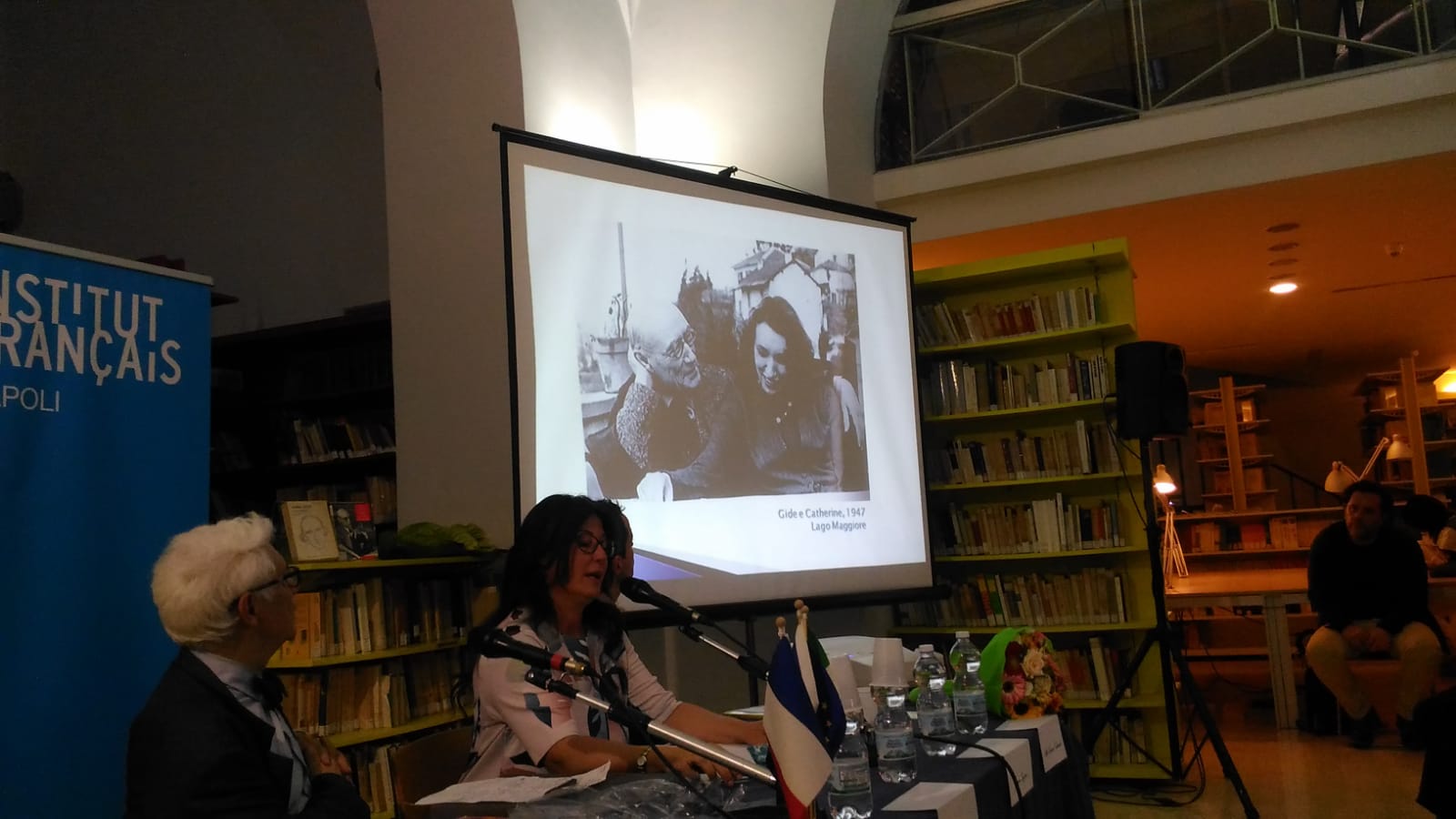

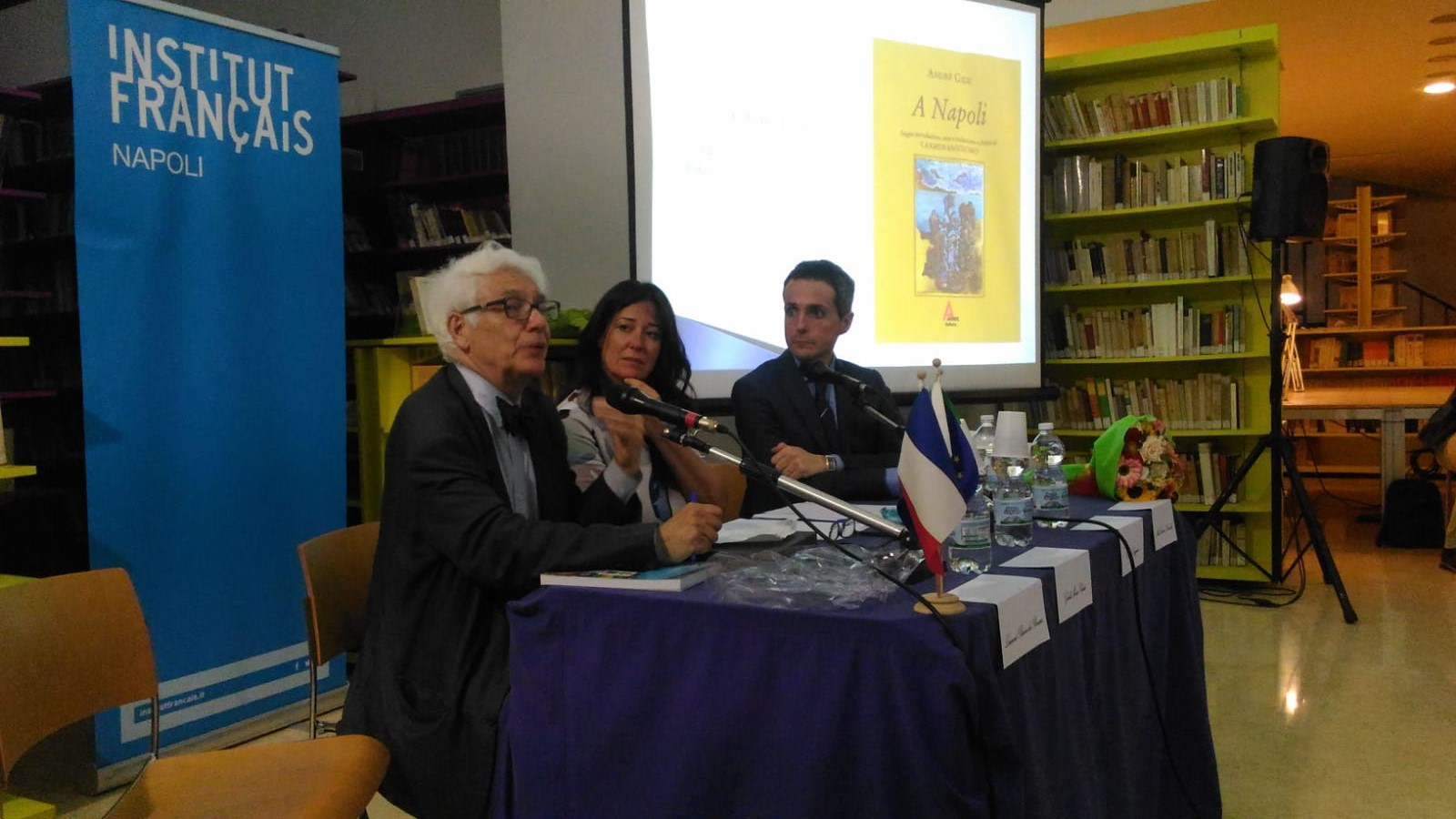

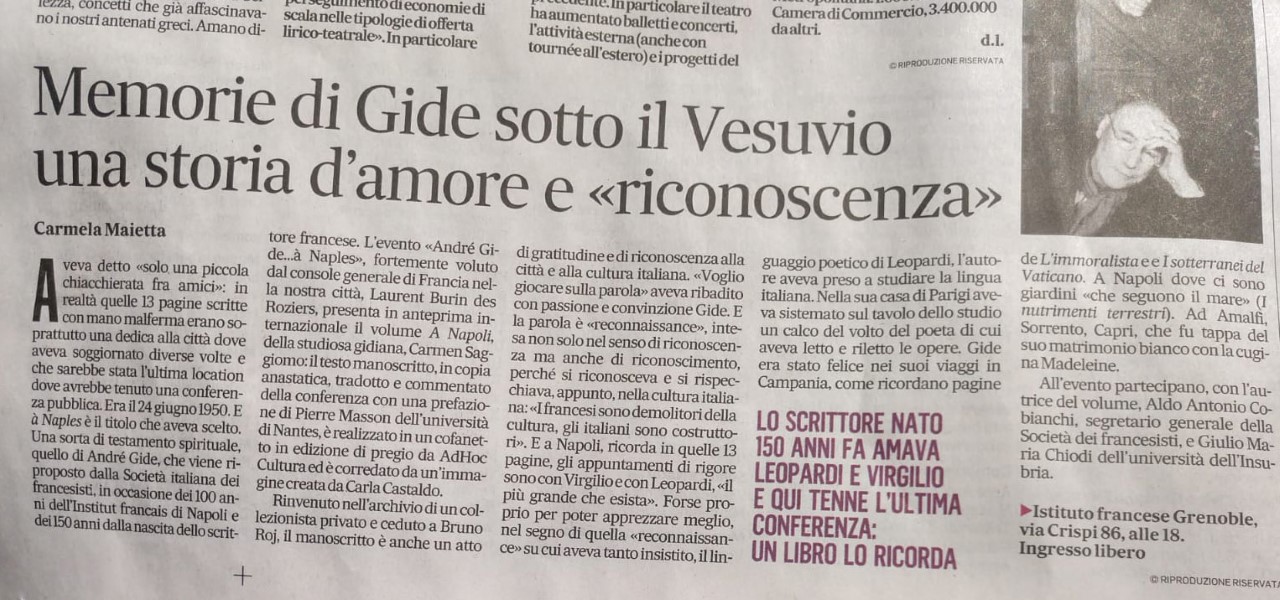

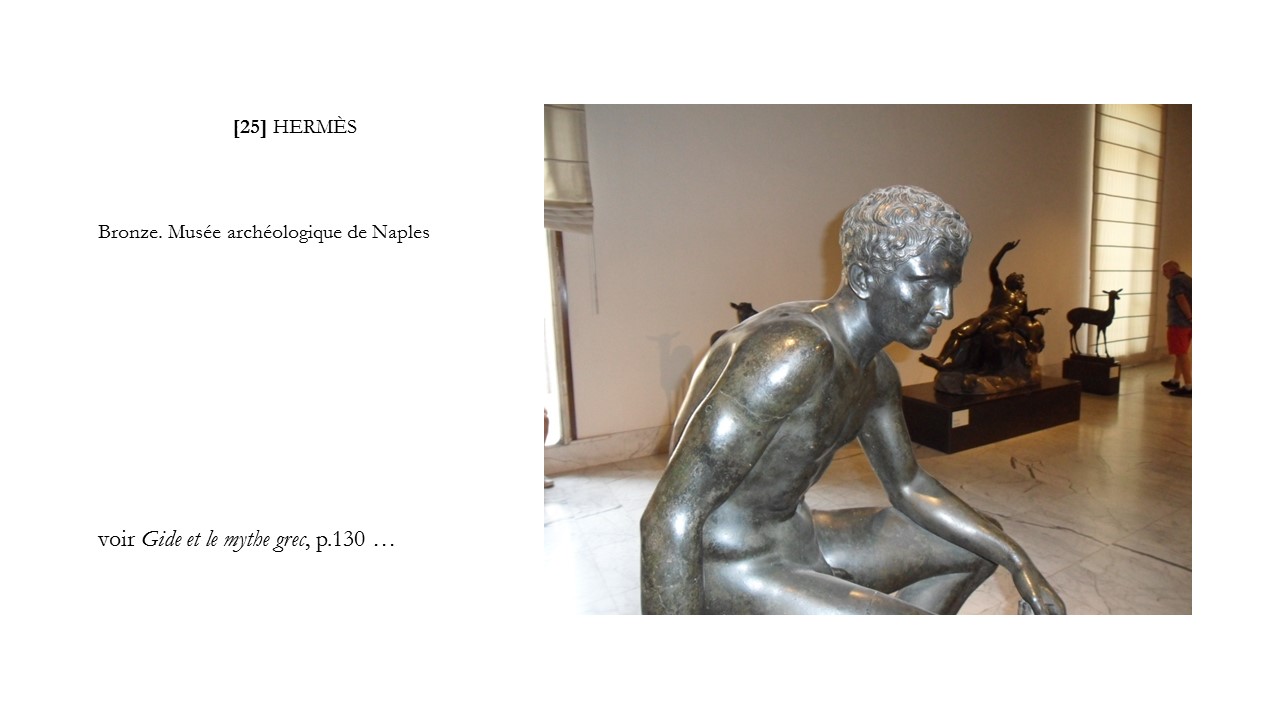

A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Gide, l’Institut français de Naples « Le Grenoble » a accueilli jeudi 20 juin la présentation du volume A Naples, Reconnaissance à l’Italie (traduction et essai critique de Carmen Saggiomo, avec une préface de Pierre Masson, Roma, AdHoc Cultura Edizioni). Ce texte est la transcription de la dernière conférence publique du Prix Nobel, tenue à l'Institut français de Naples, le 24 juin 1950, et se présente comme un hommage passionné à la ville de Parthenope et à la bien aimée Italie.

A cette occasion, l'artiste Carla Castaldo présentera au public sa dernière œuvre, dédiée à André Gide : Reconnaissance à André Gide.

Cette présentation sera également l'occasion pour l’Institut français de célébrer ses 100 ans à Naples.

Mai.

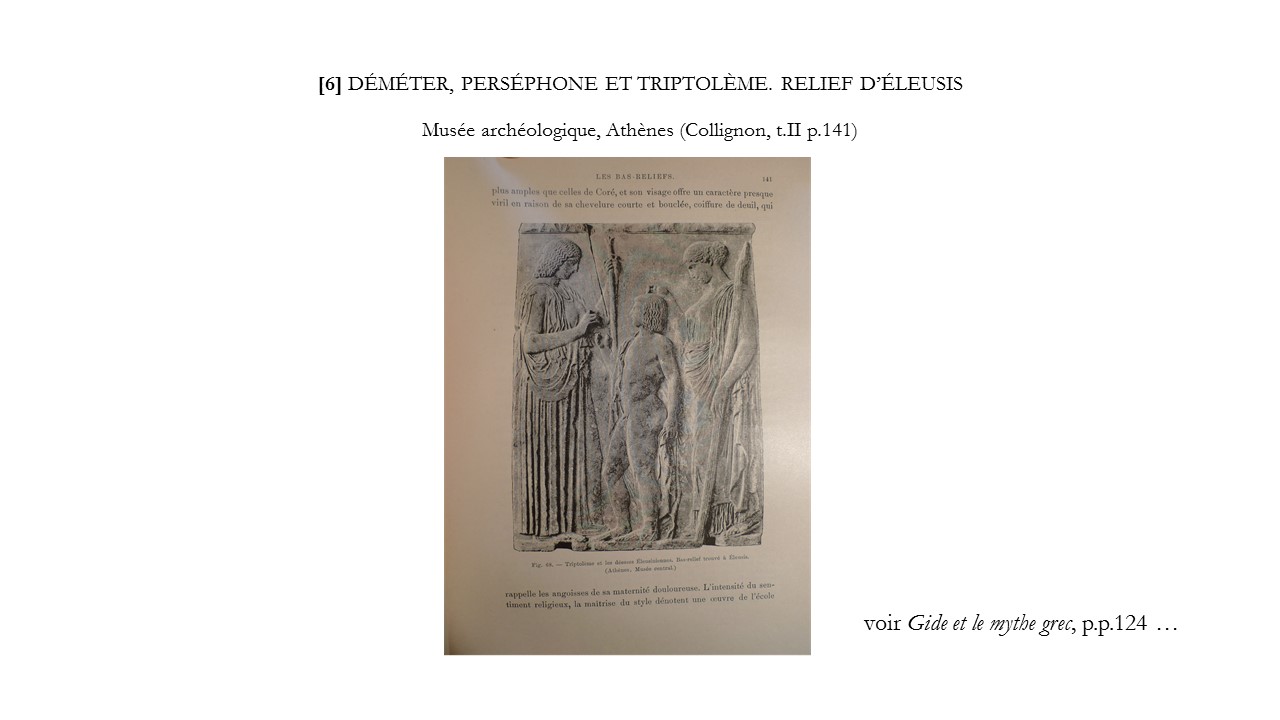

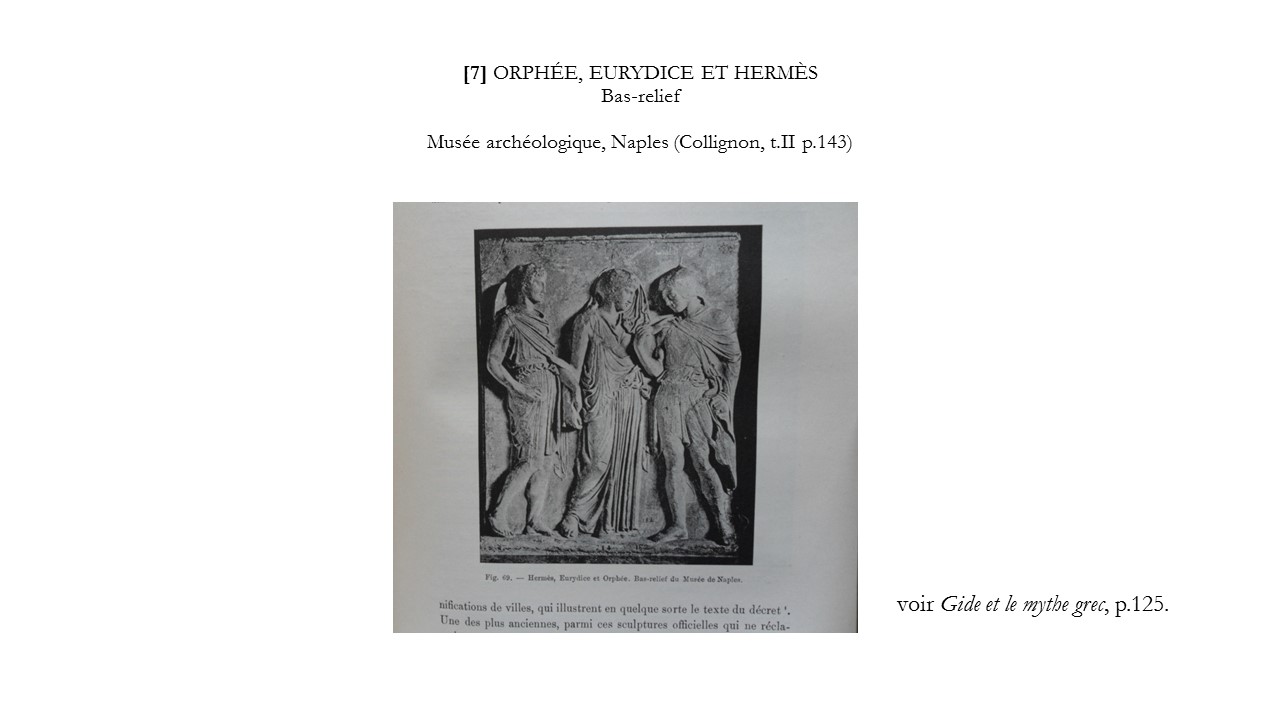

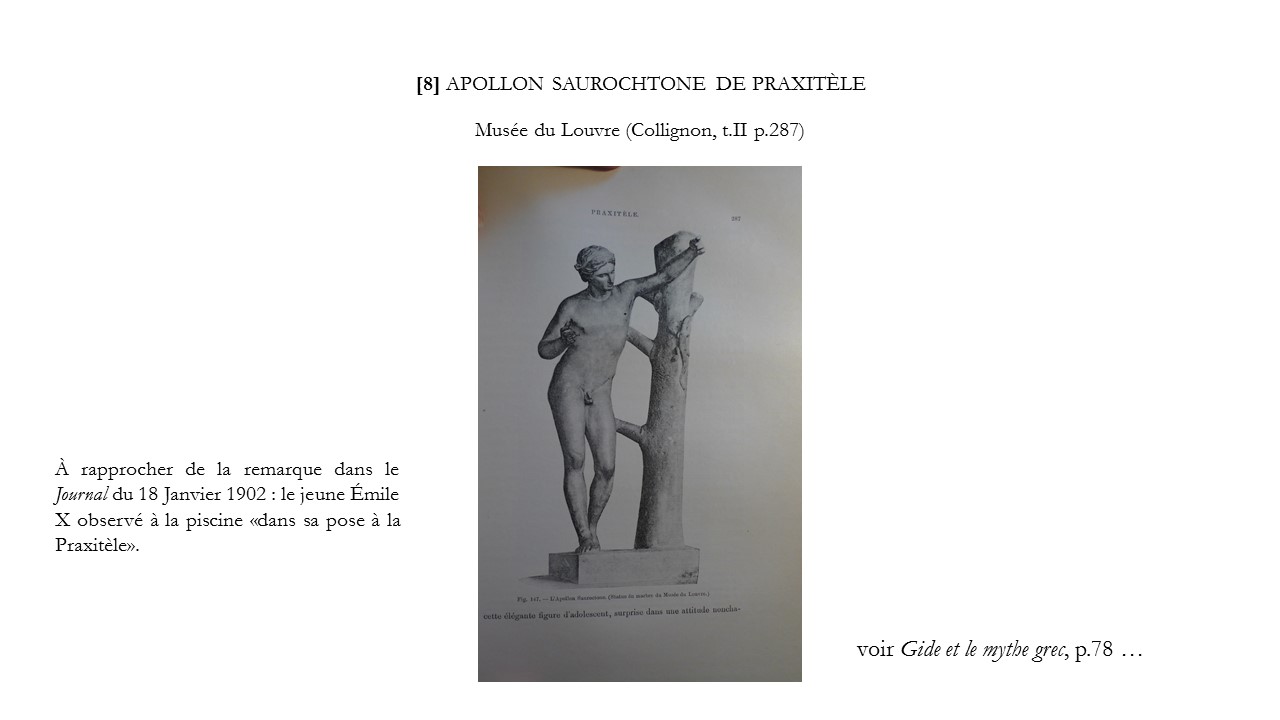

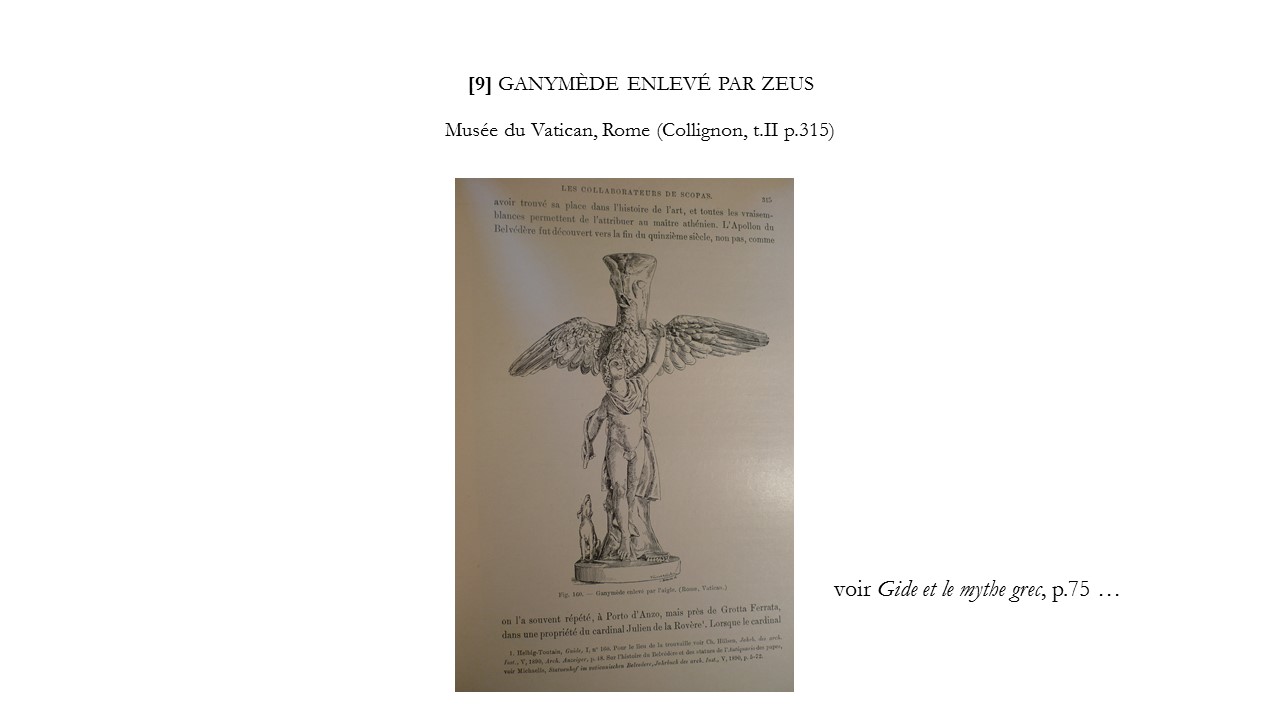

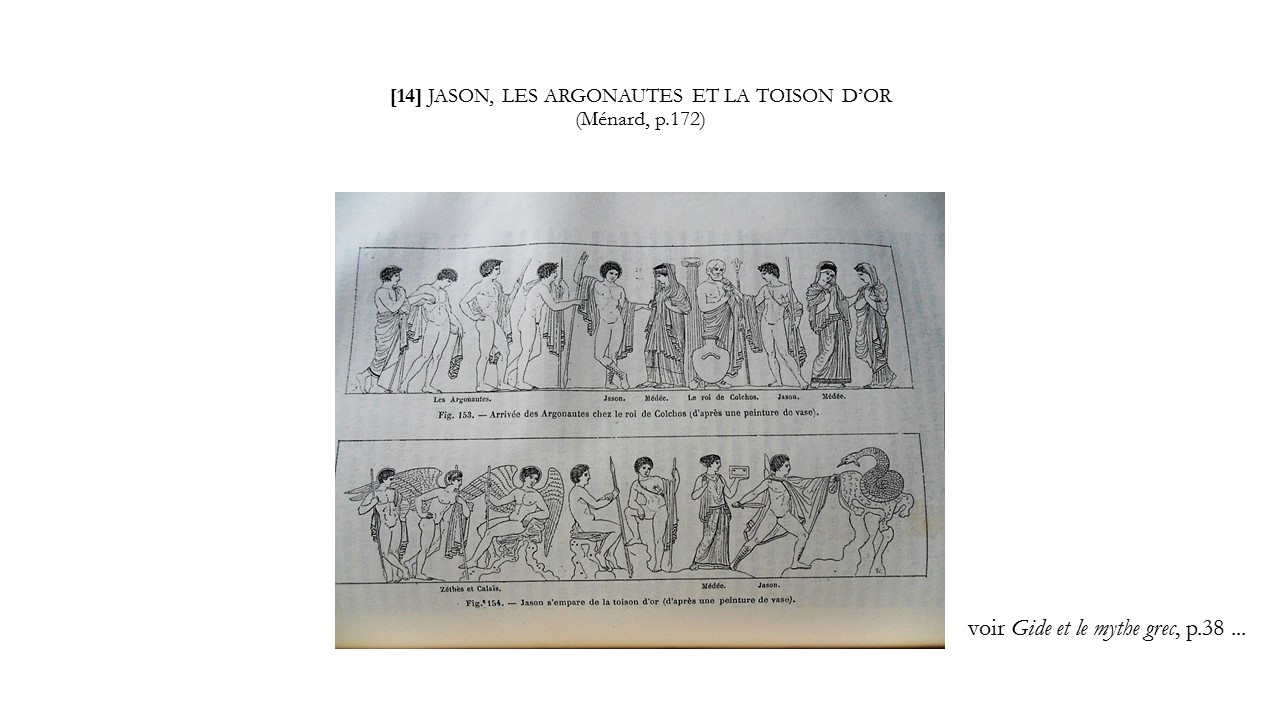

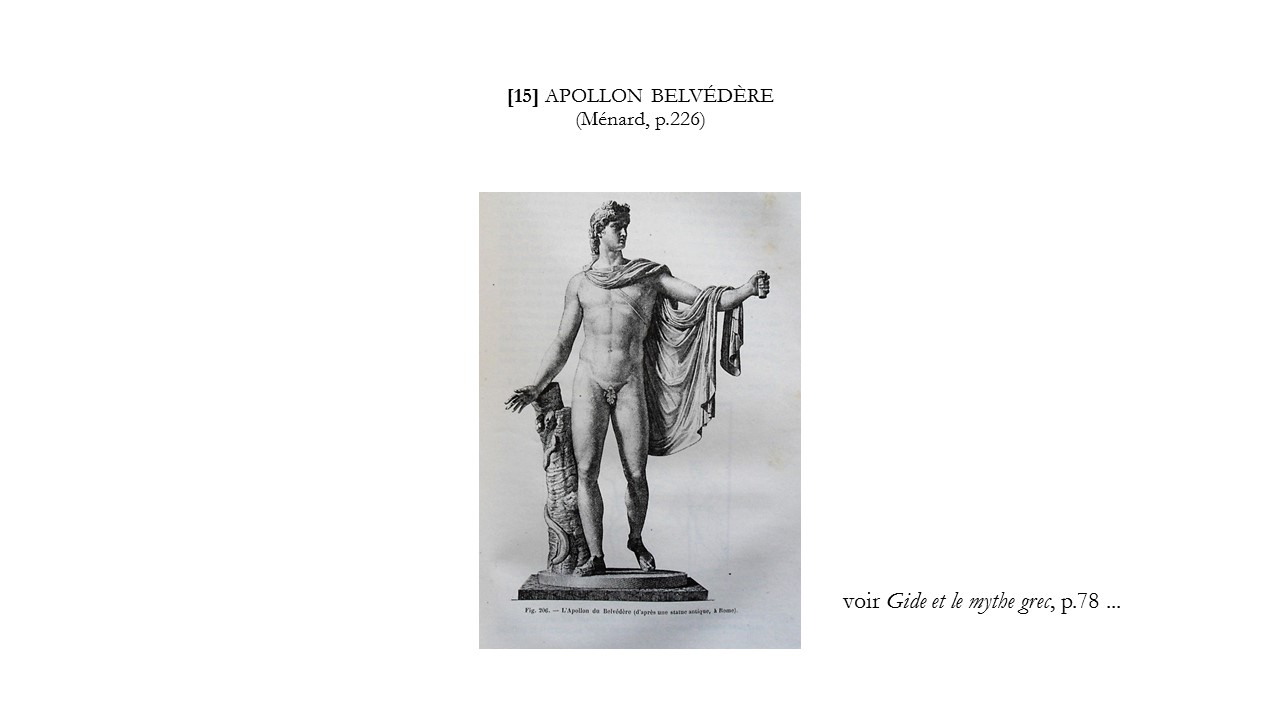

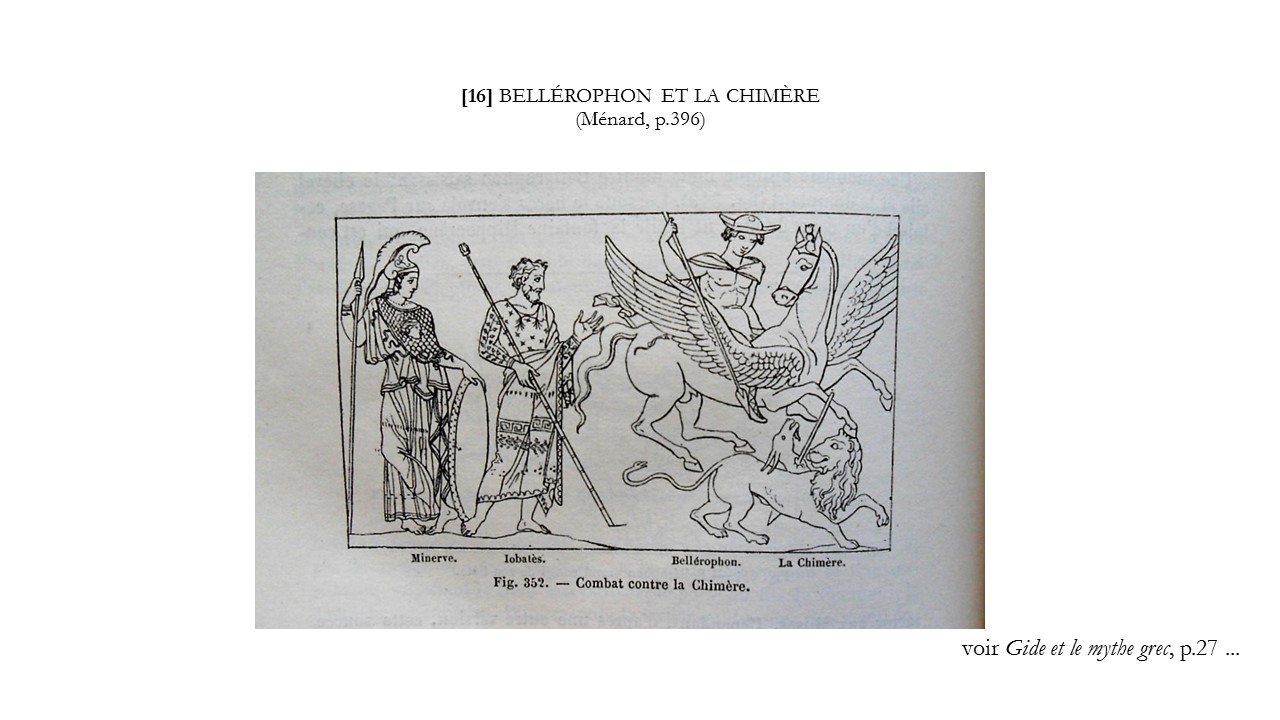

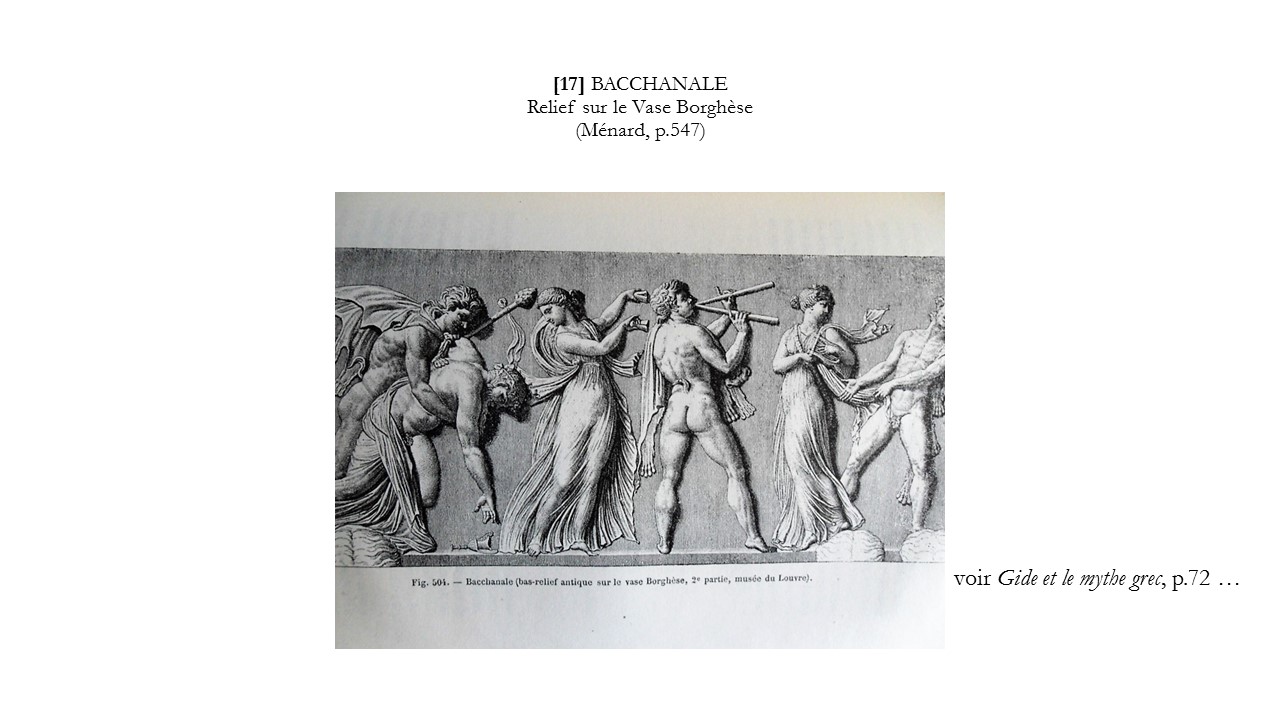

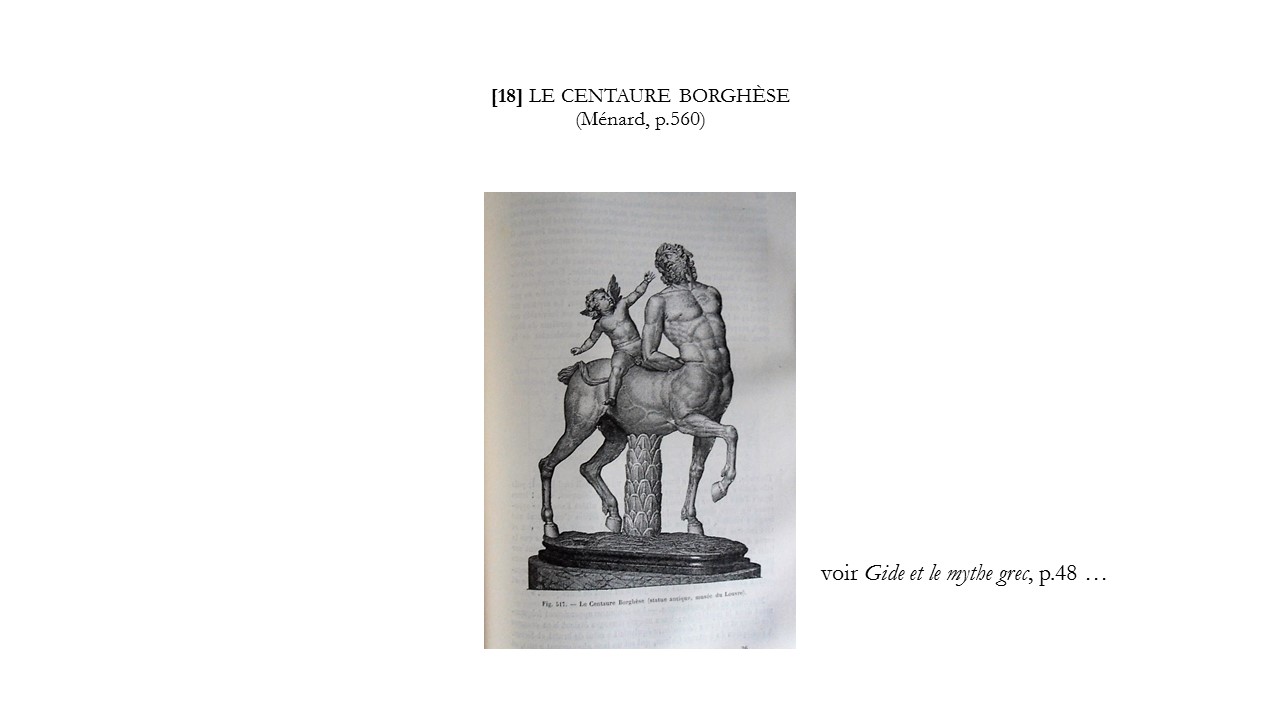

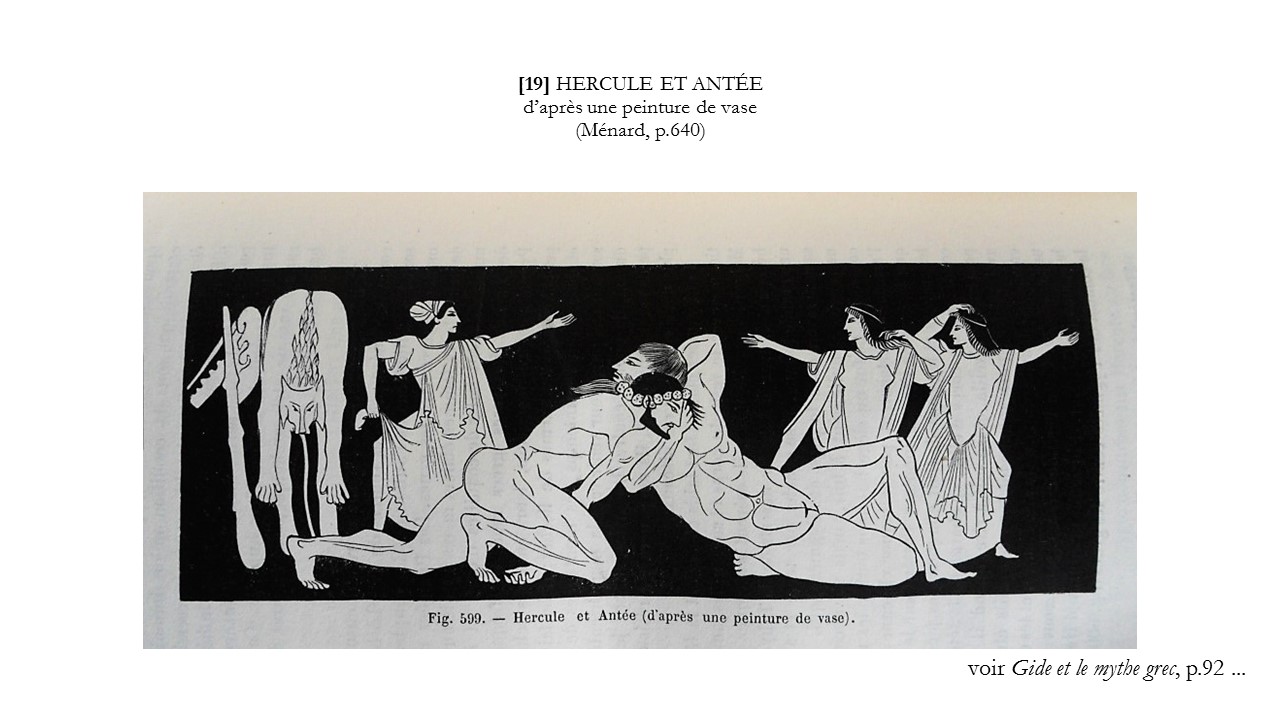

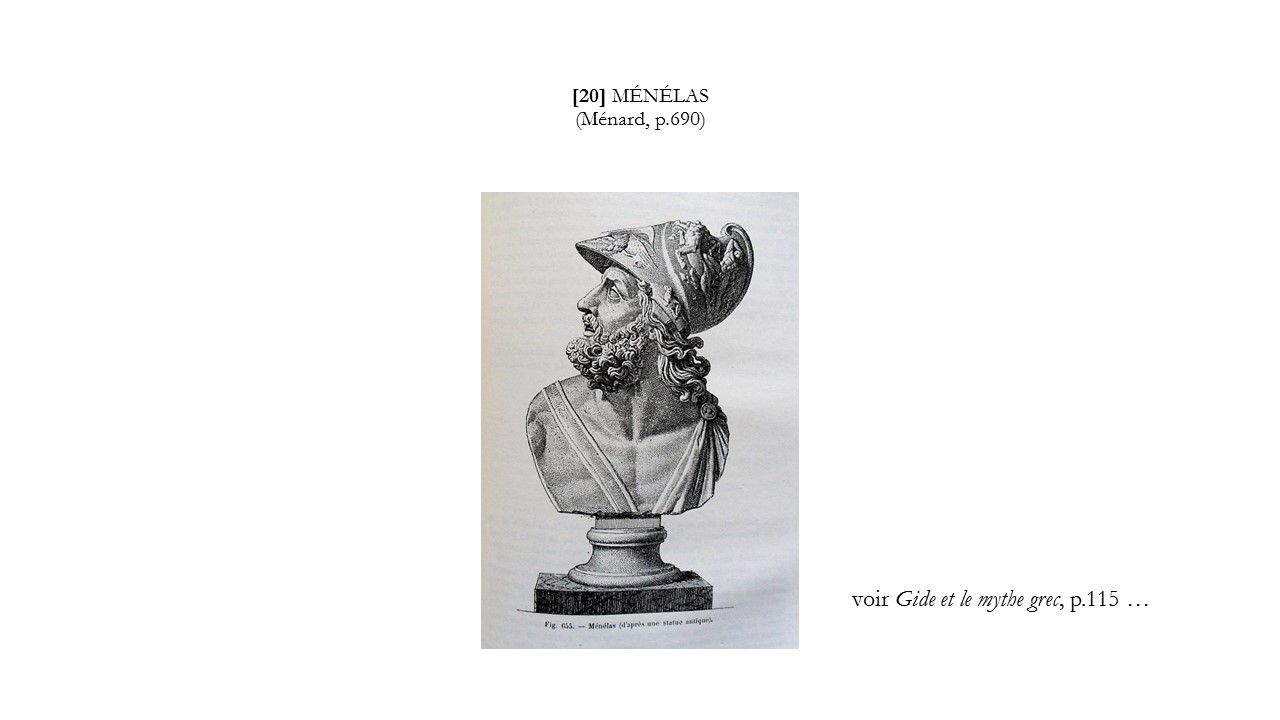

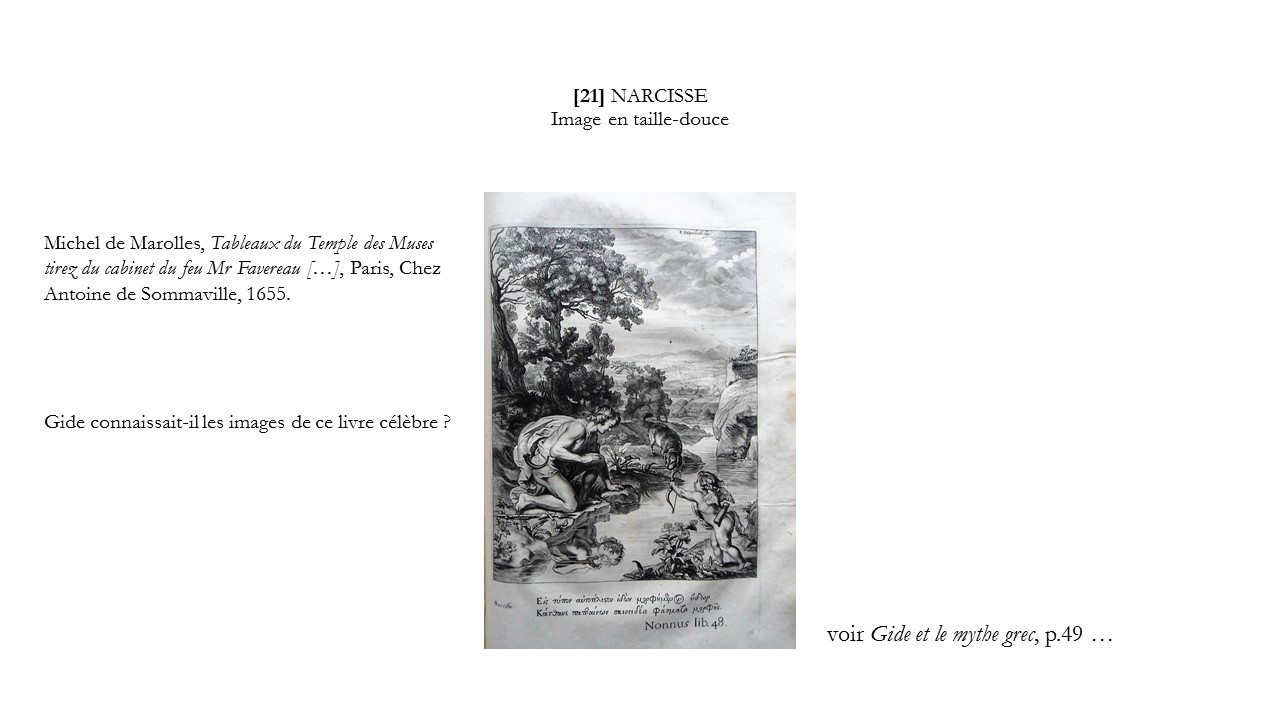

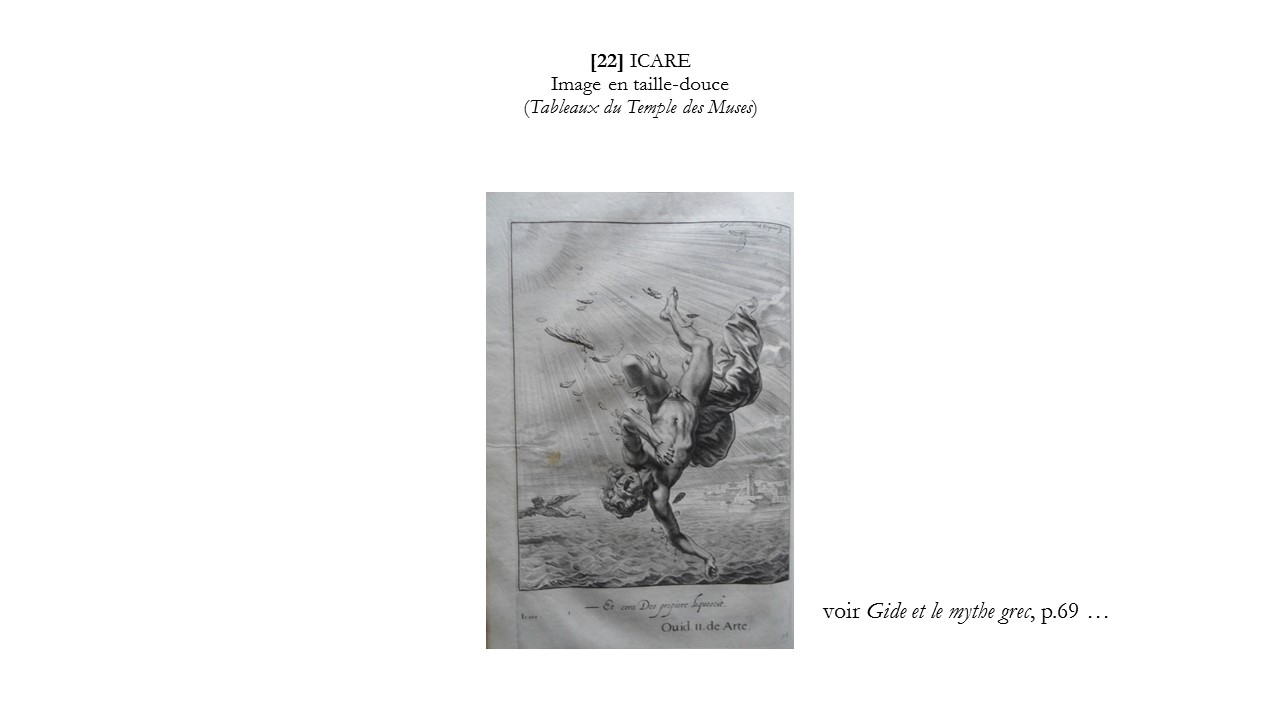

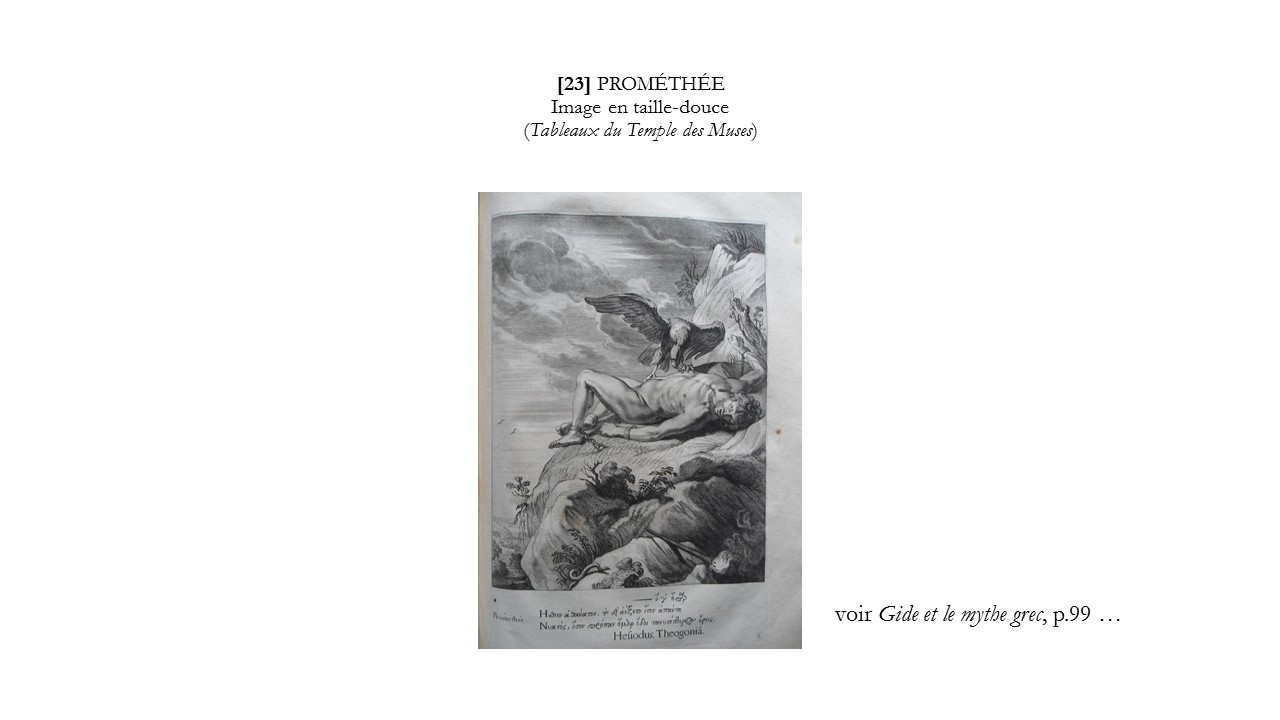

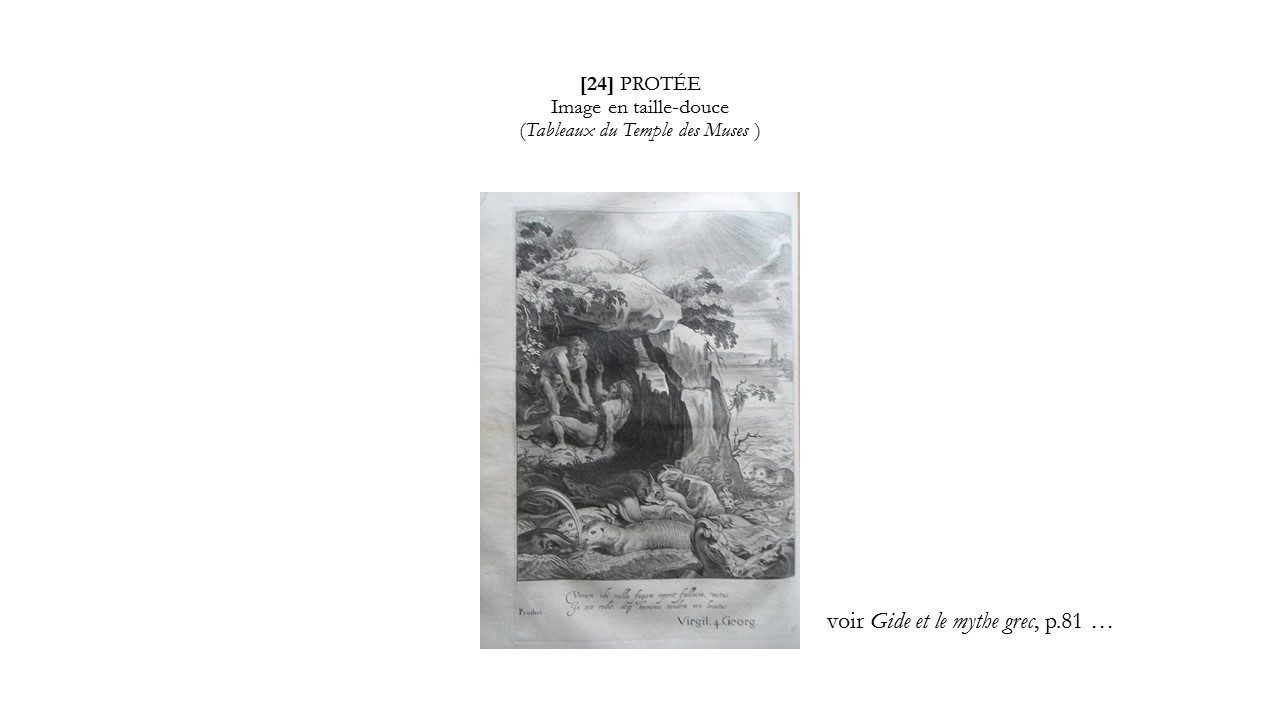

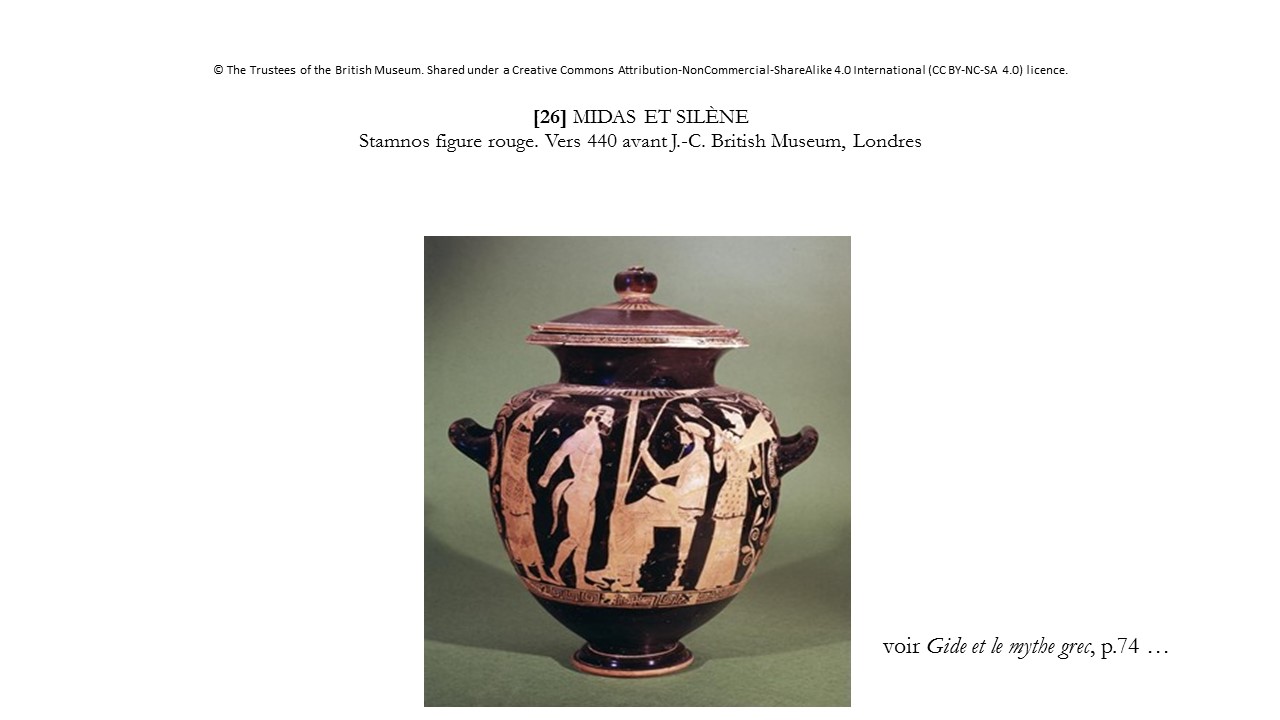

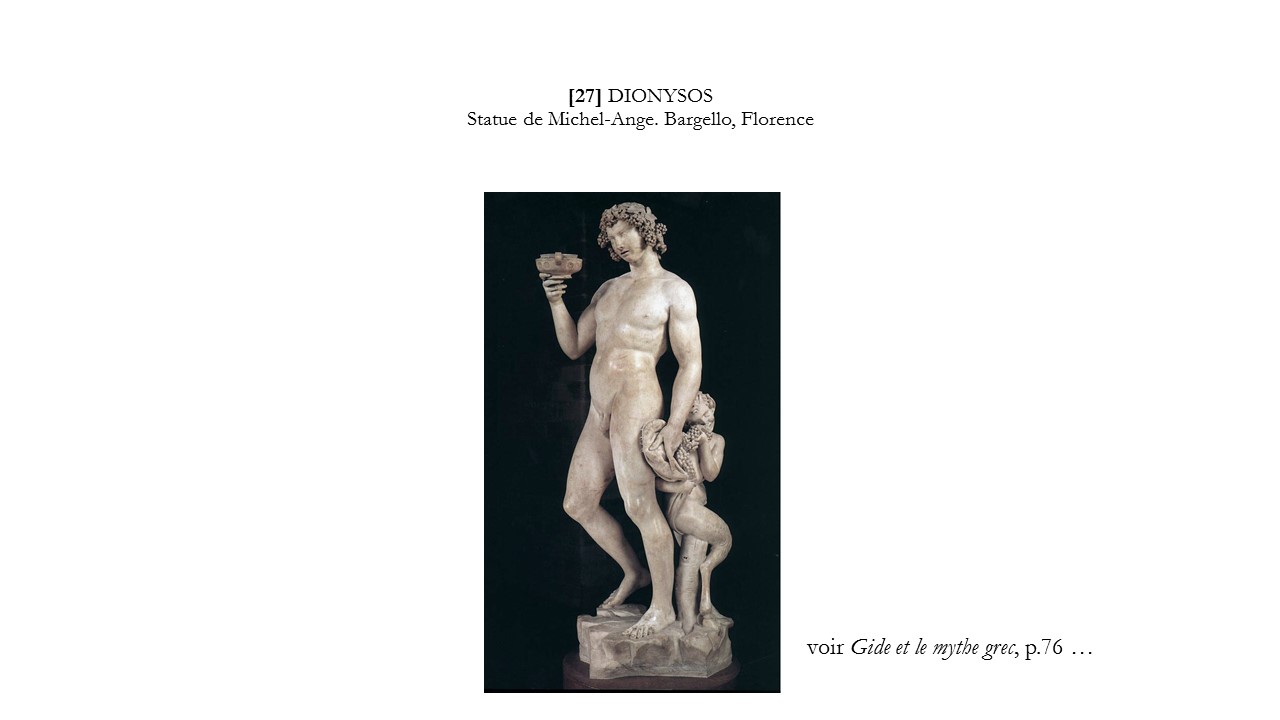

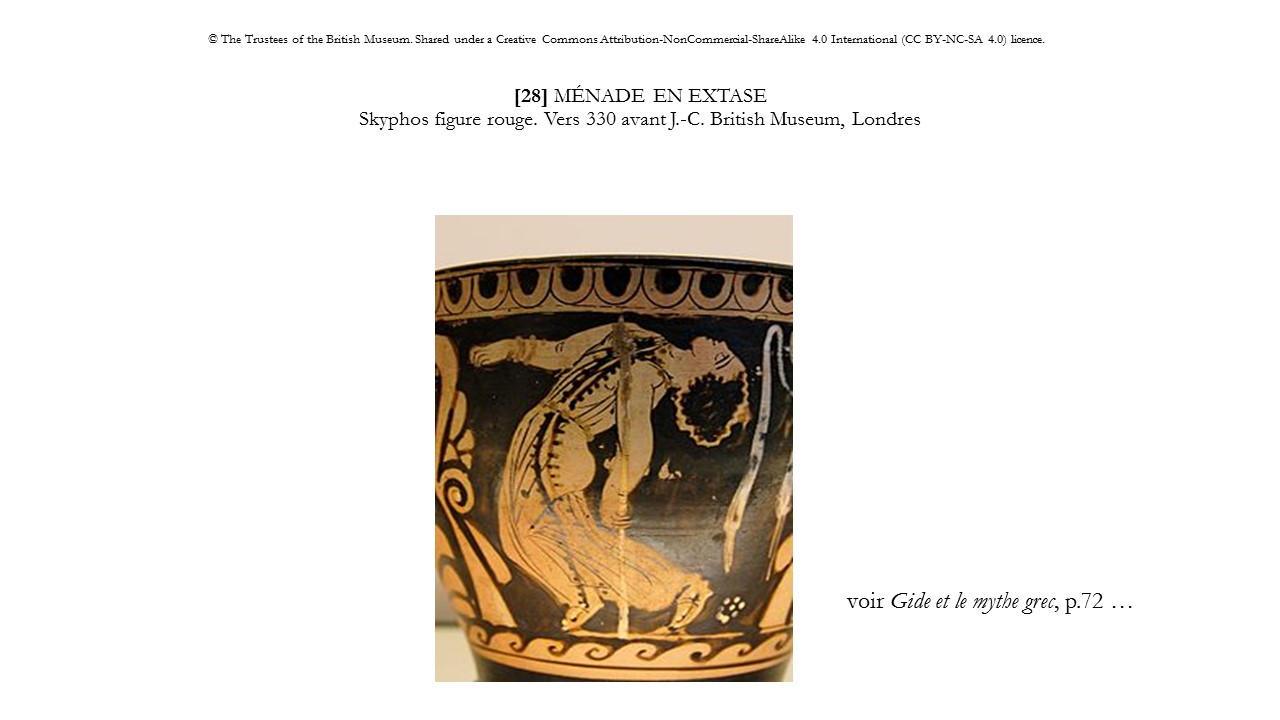

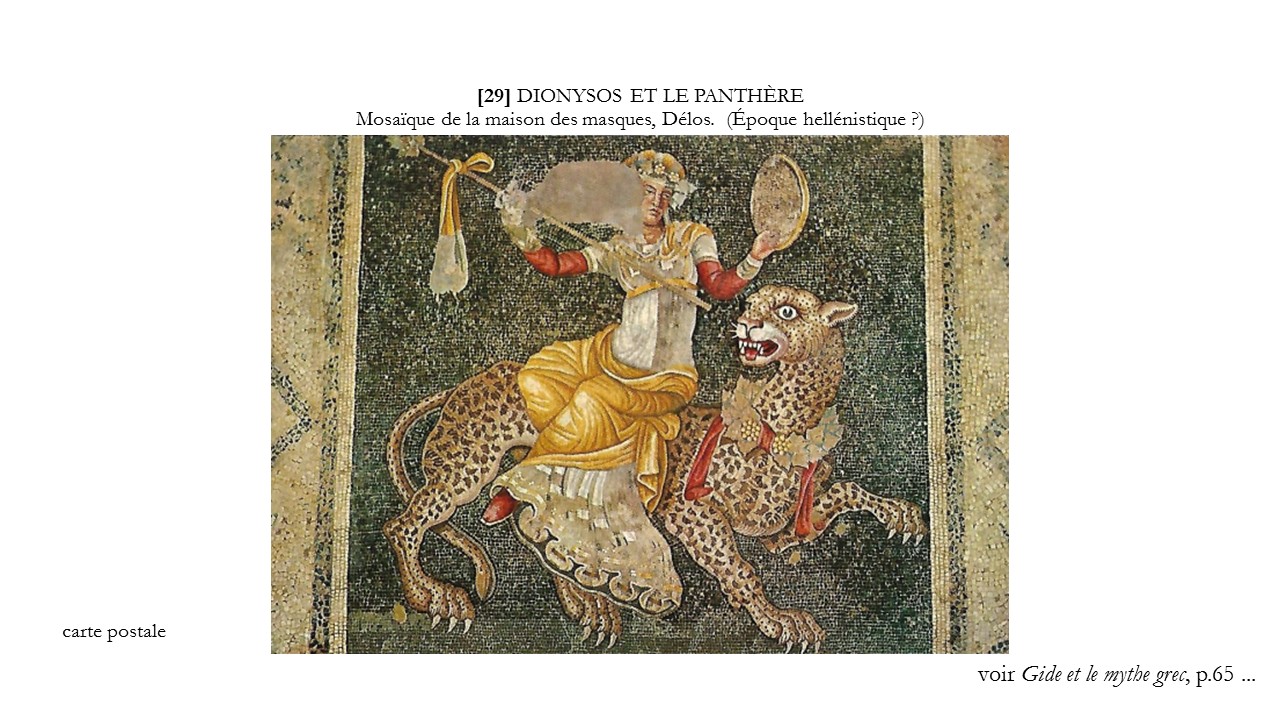

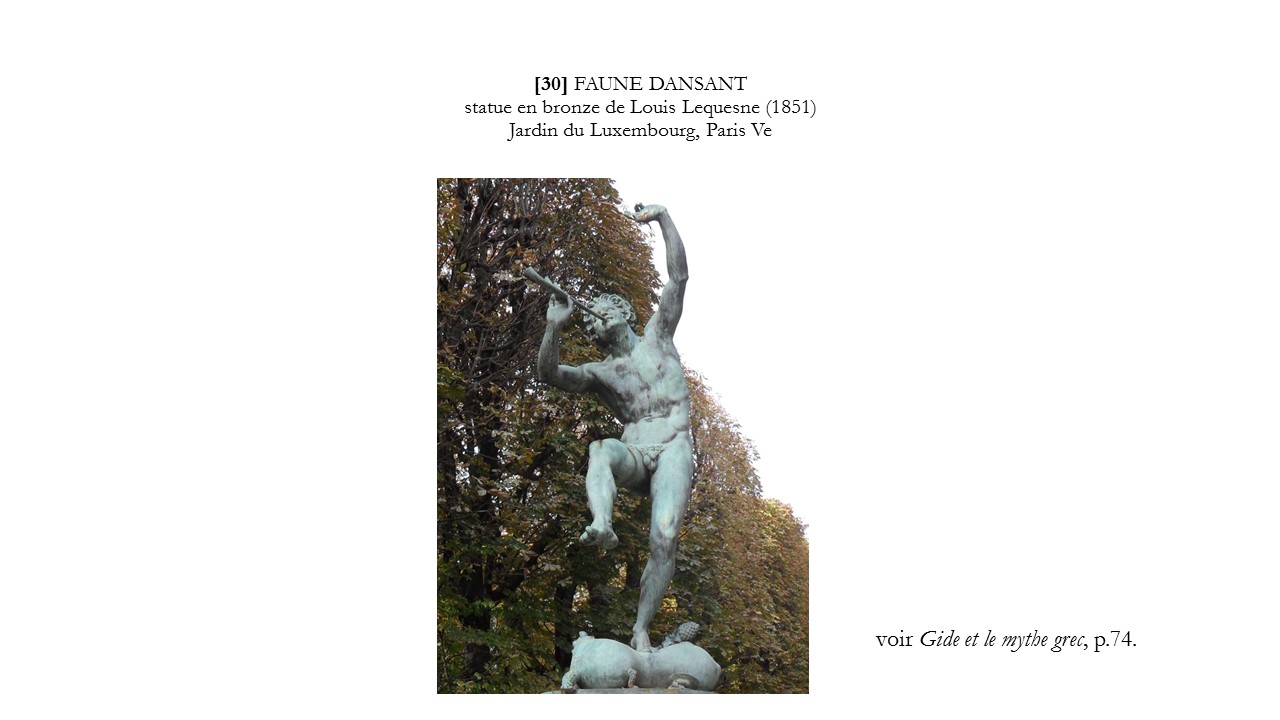

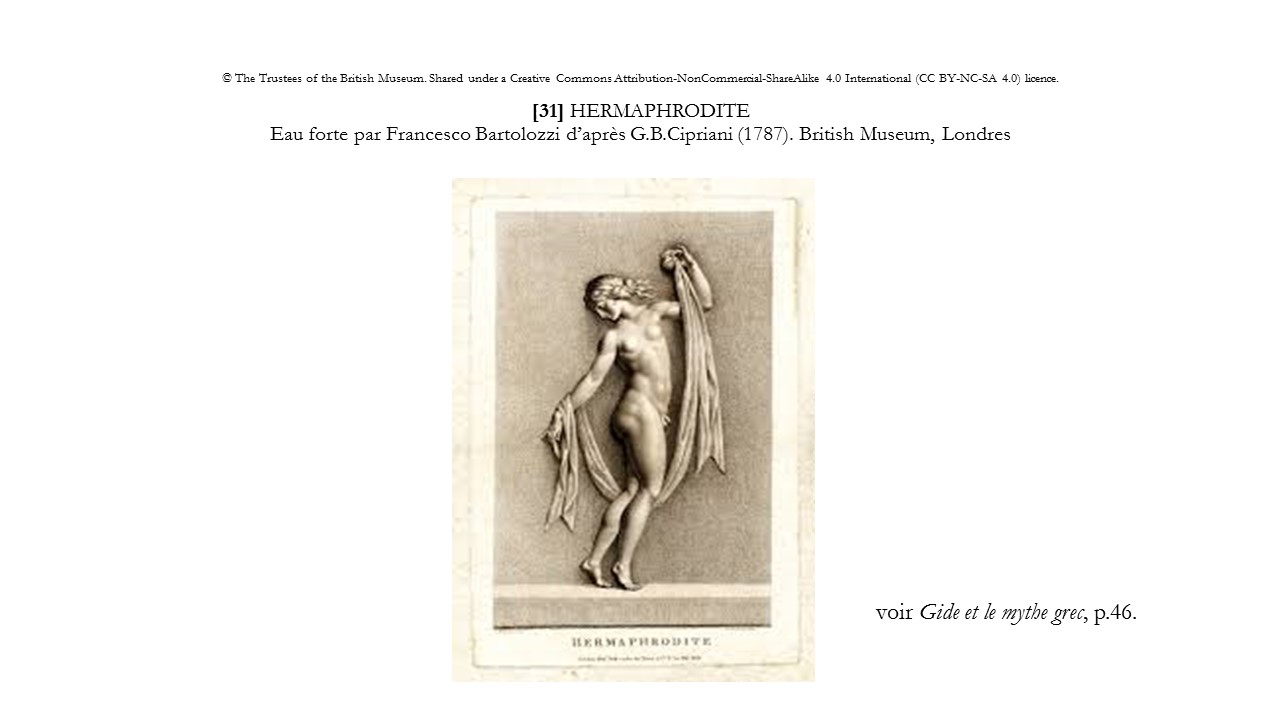

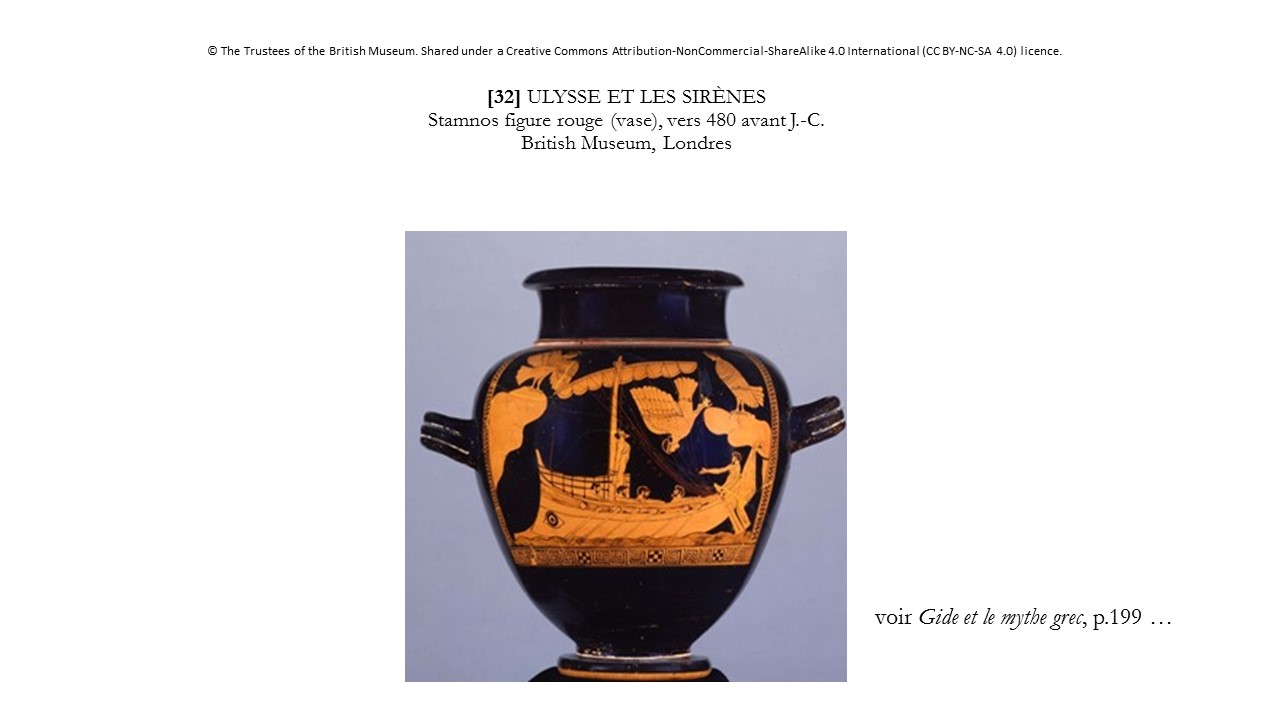

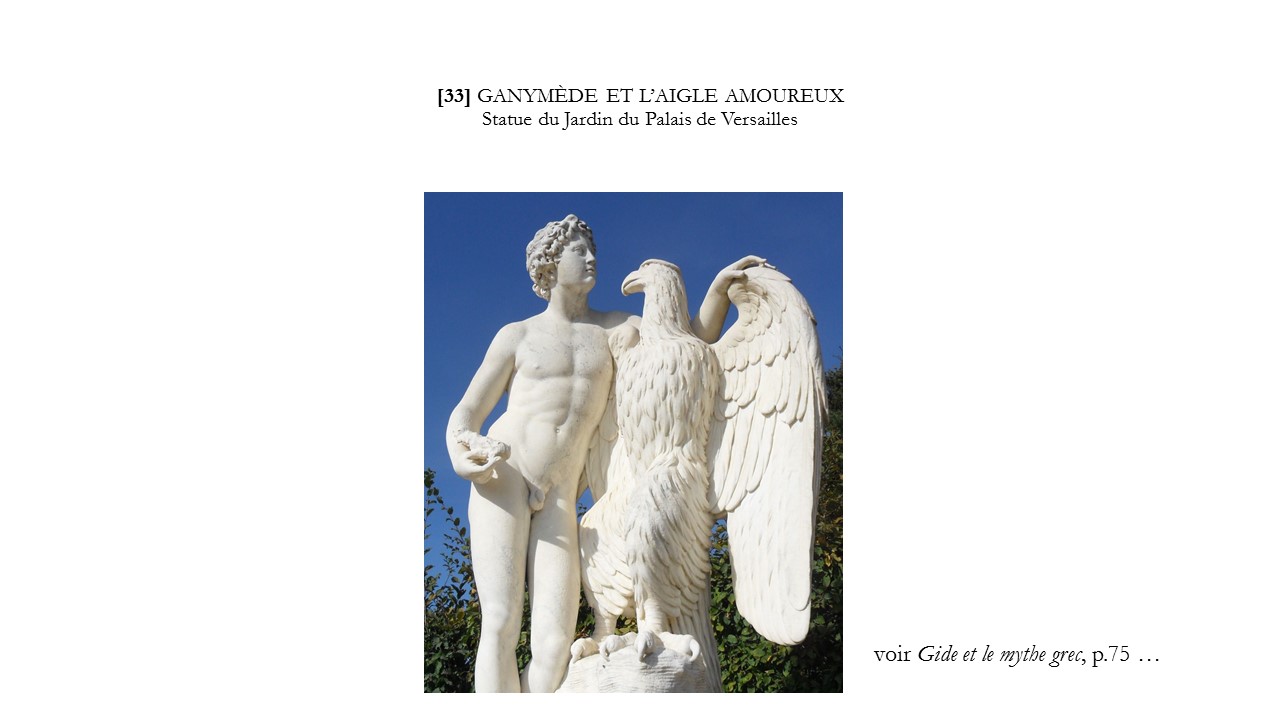

Gide chez Charlot (Pierre Masson), Charles Gide et André, l'oncle et le neveu (Frank Lestringant), Gide et le mythe grec (Patrick Pollard), et bien d'autres encore... la Bibliothèque du CEG vient d'accueillir plusieurs nouveaux ouvrages !

Fév.

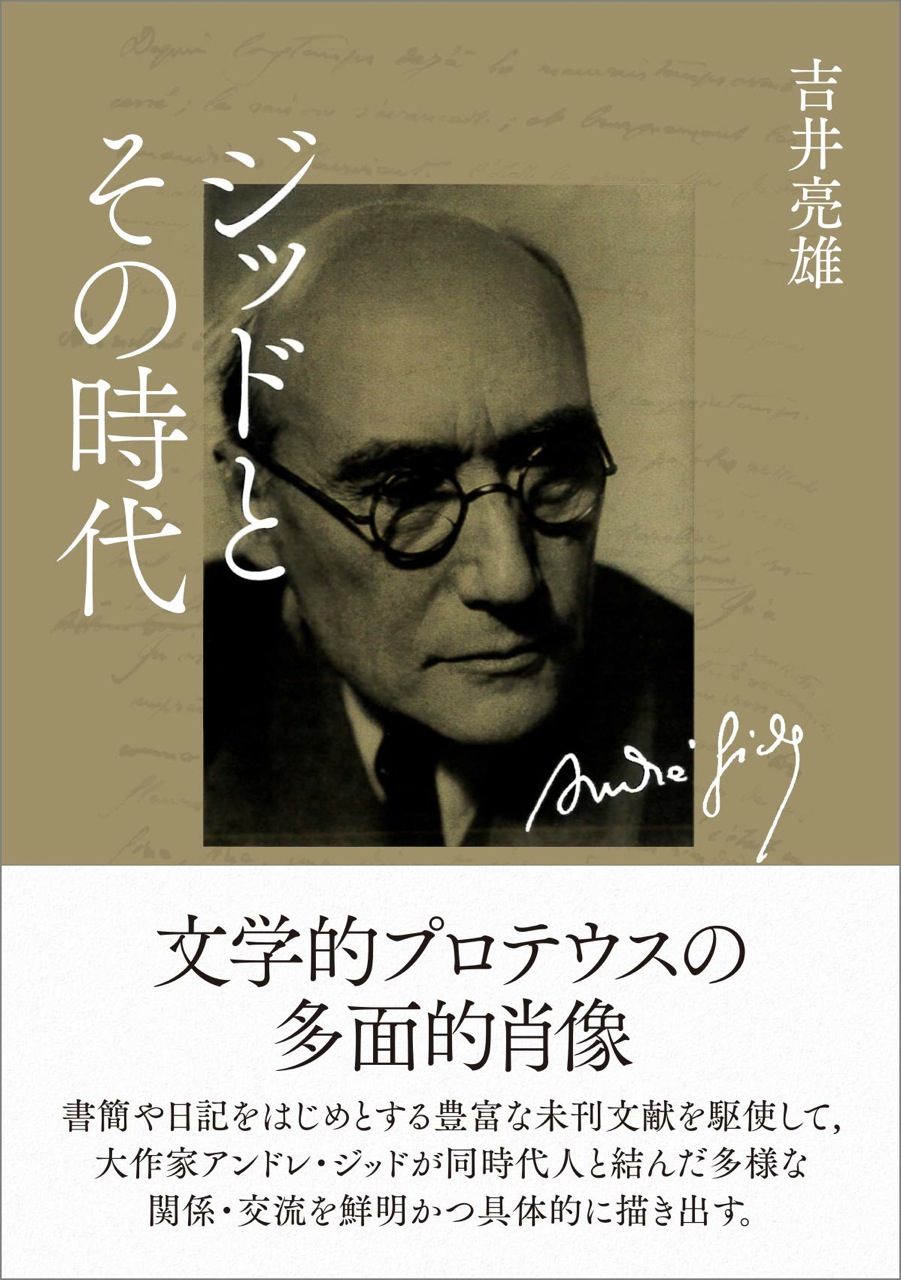

Akio Yoshii, professeur de littérature française à l'Université du Kyushu (Fukuoka, Japon) vient de publier en japonais un ouvrage consacré à André Gide et son temps :

Jiddo to sono Jidai [Gide et son temps], Fukuoka, Kyushu Daigaku Shuppankai [Presses Universitaires du Kyushu], 2019.

1 vol. relié (sous jaquette), 21,5 x 15,5 cm, 674 pp. (parution 12 janvier 2019).

ISBN : 978-4-7985-0249-6.

Prix : 9.000 Yens (plus TVA 8 %).

Fév.

Ce volume, le dixième de la Bibliothèque gidienne chez Garnier, rassemble les actes du colloque international de Mulhouse des 16-18 mars 2016, rassemblés et publiés par Martina Della Casa.

André Gide, l’EuropéenAvec un texte inédit d’André Gide

- Directeur d'ouvrage: Della Casa (Martina)

- Contributeurs: Andonovska (Biljana), Bertrand (Stéphanie), Canovas (Frédéric), Caristia (Stefania), Codazzi (Paola), Della Casa (Martina), Fossa (Paola), Fuhrer (Mechthilde), Gide (André), Laurent (Thierry), Masson (Pierre), Mazza (Vincenzo), Nancey-Quentin de Gromard (Marie-Gabrielle), Saggiomo (Carmen), Schnyder (Peter), Skibińska (Elżbieta), Vukušić Zorica (Maja), Waelti (Slaven), Wittmann (Jean-Michel)

- Résumé: Ce volume, issu du colloque qui a eu lieu du 16 au 18 mars 2016 à l’université de Haute-Alsace, réuni dix-sept contributions et un texte inédit d’André Gide. Il explore la pensée européiste de l’écrivain, son enracinement dans l’espace culturel européen et la réception de son œuvre en Europe.

Fév.

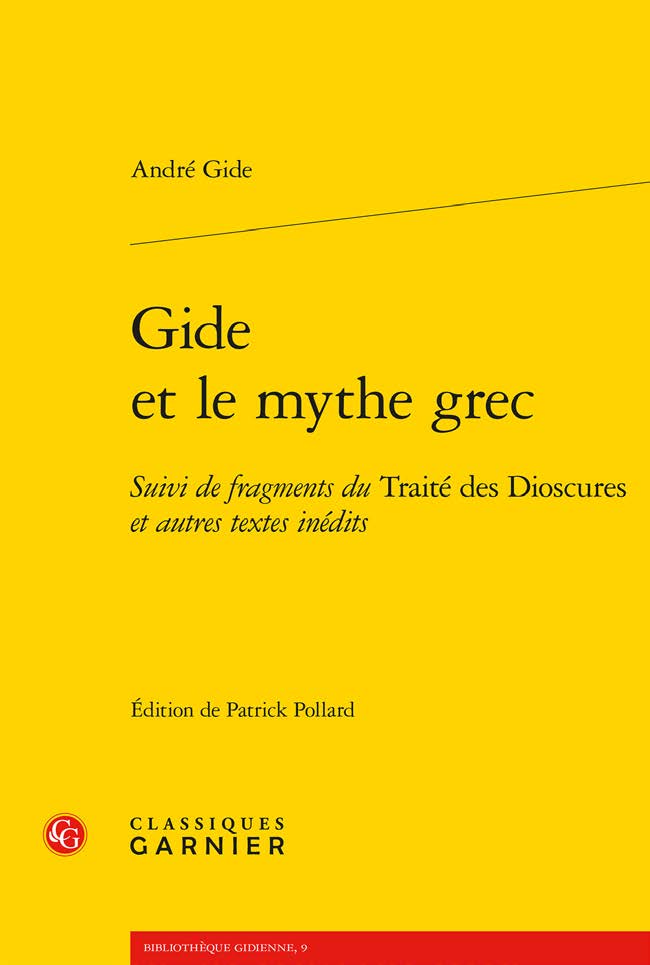

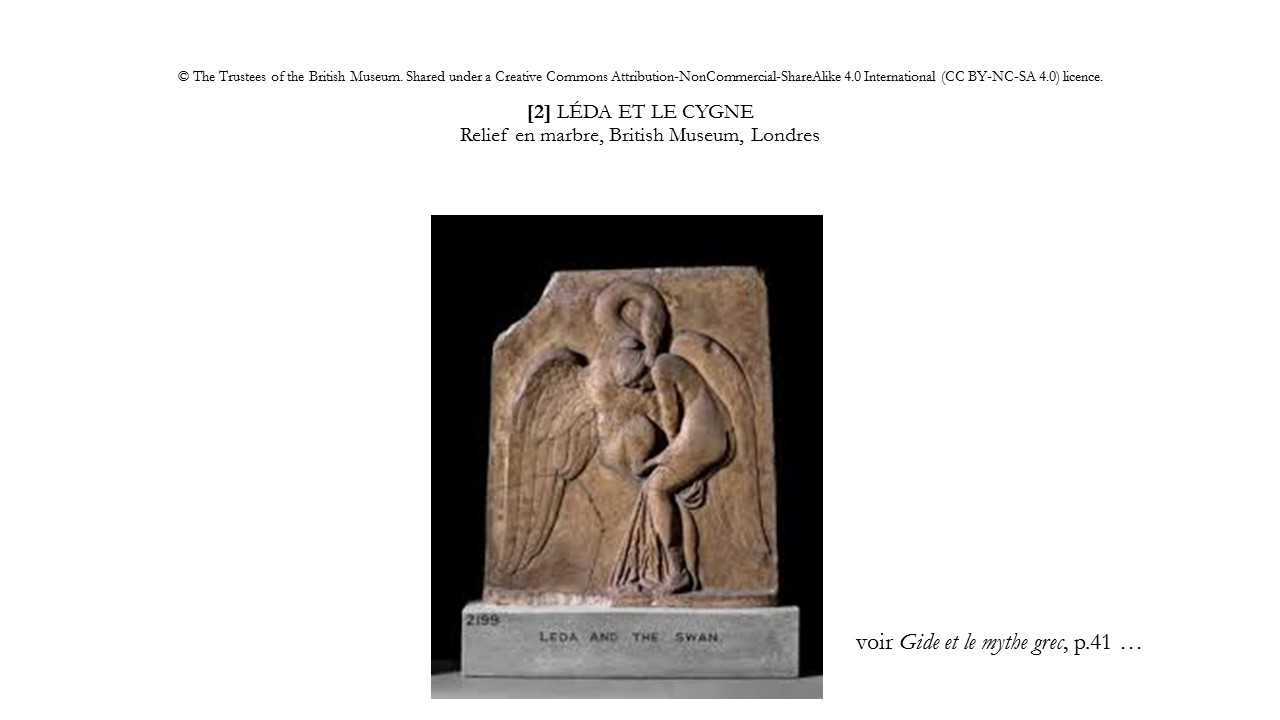

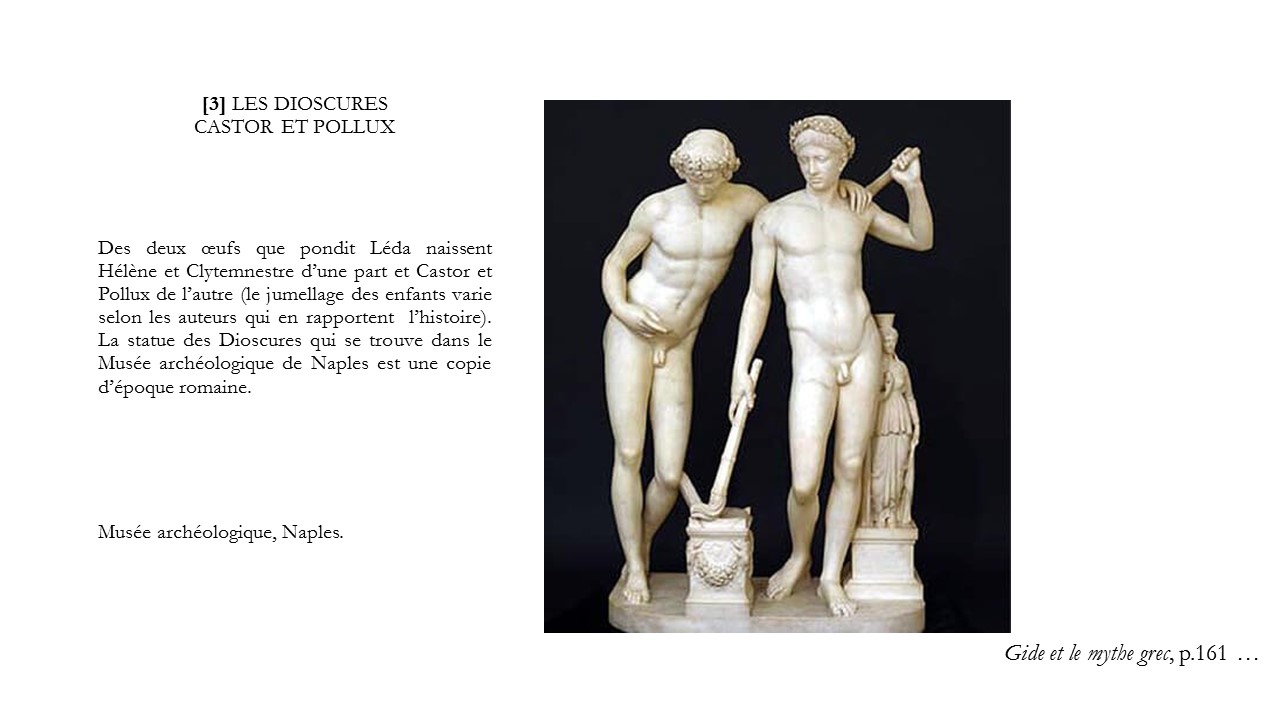

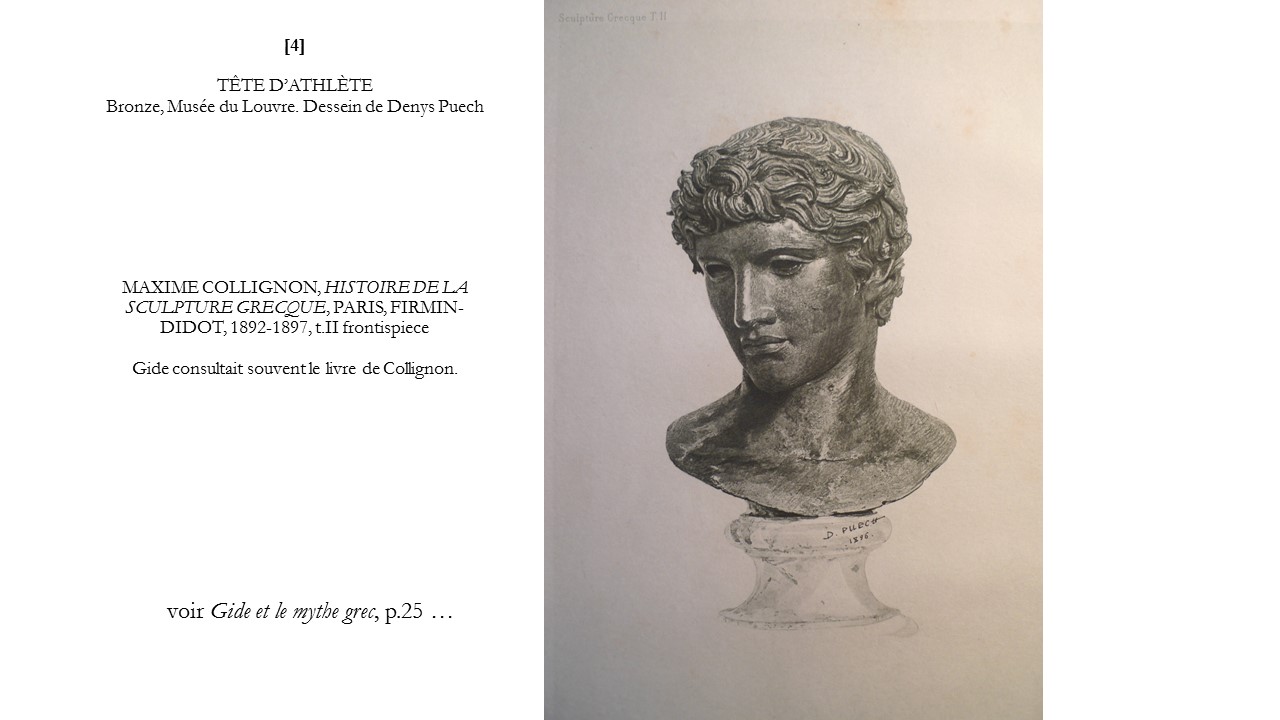

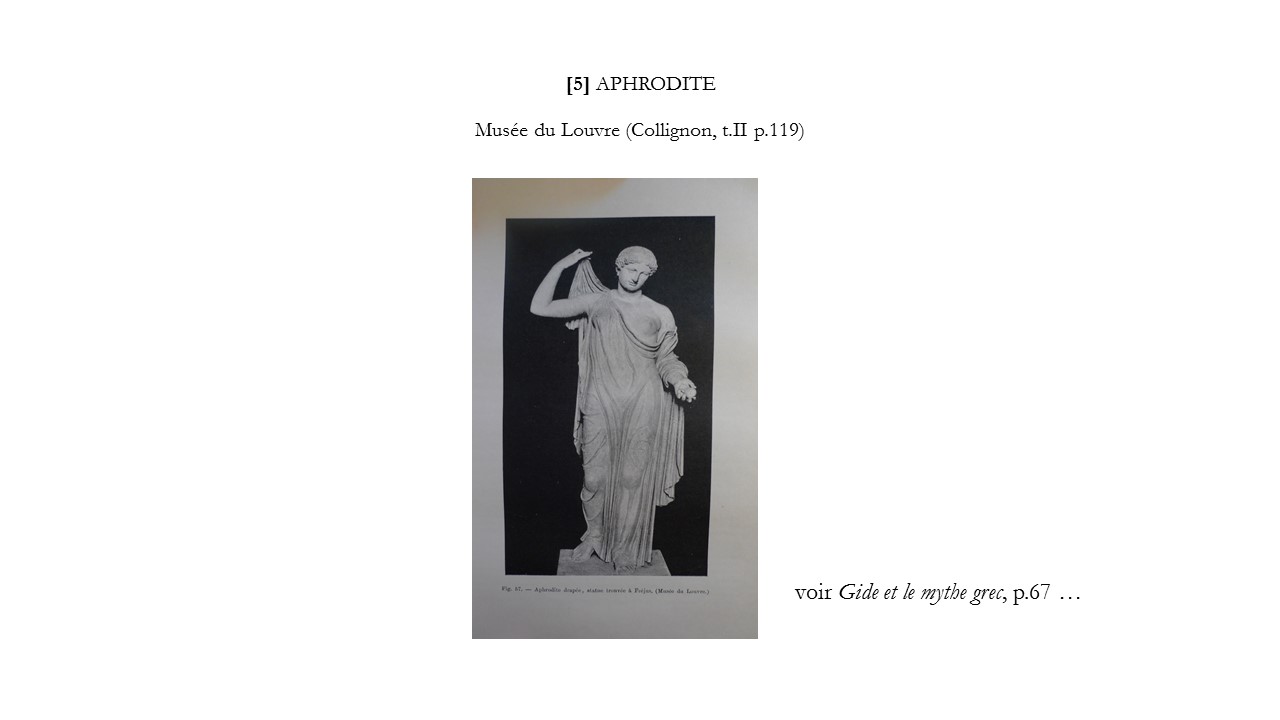

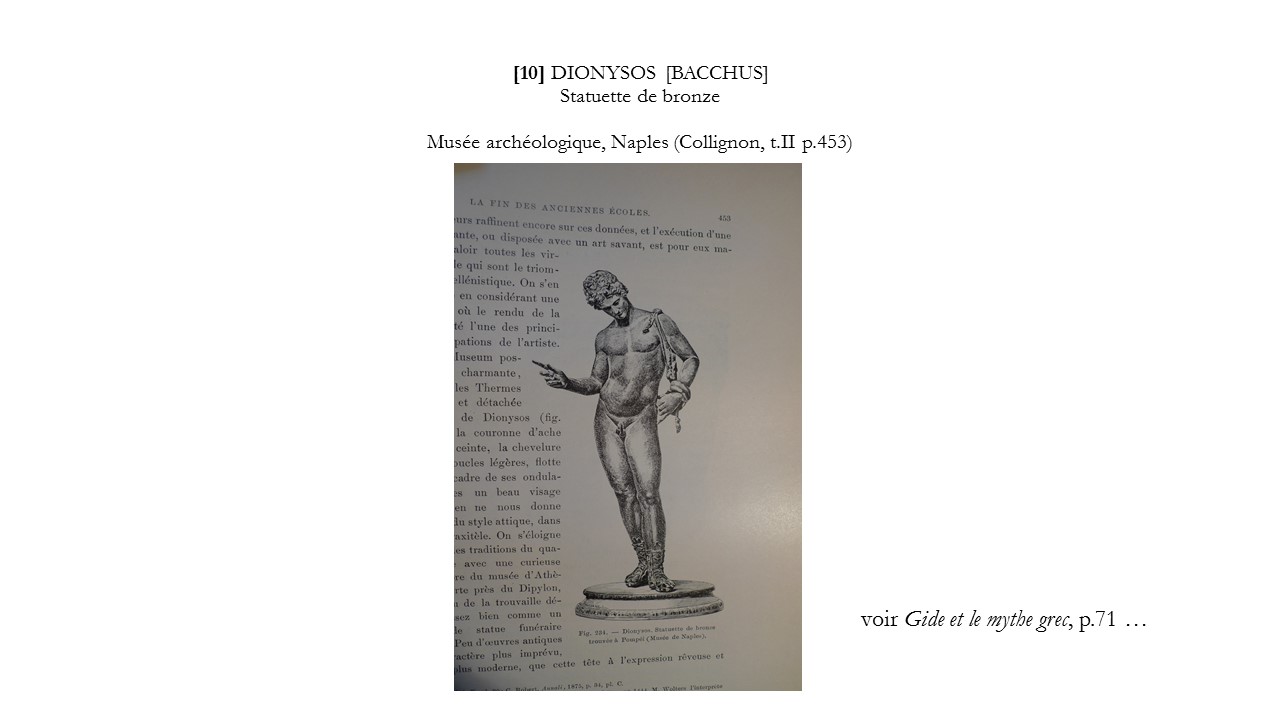

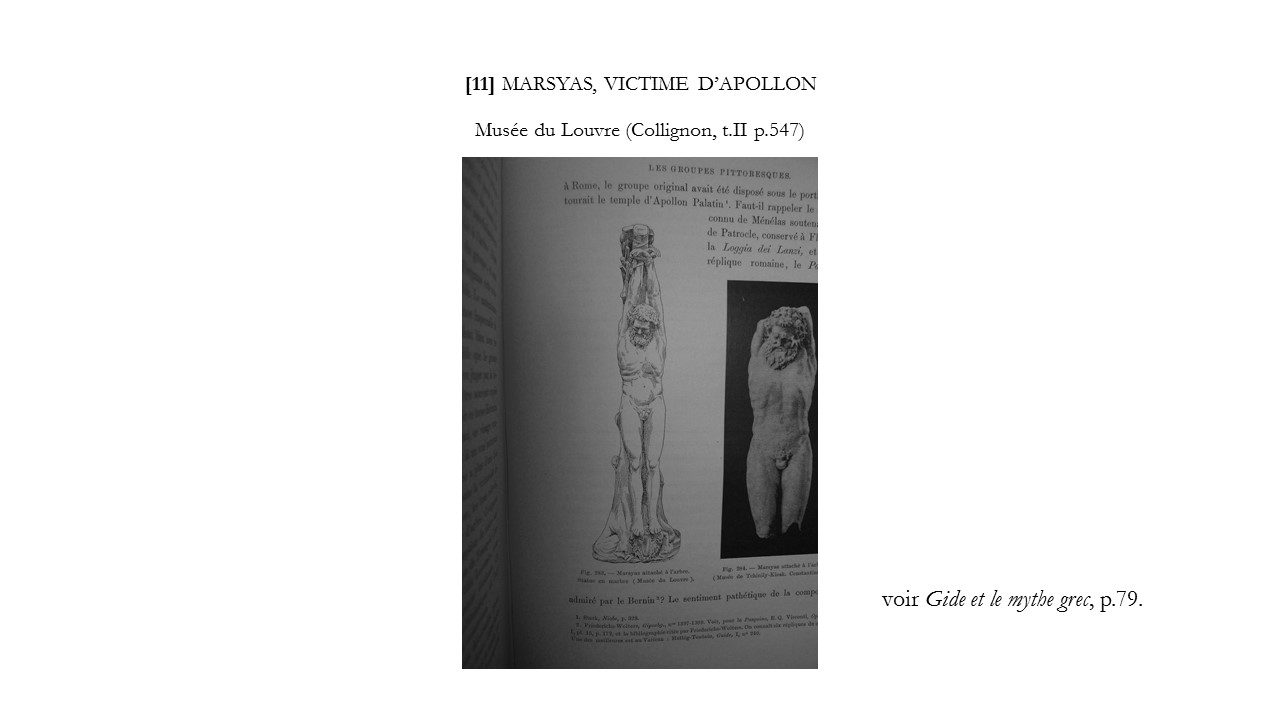

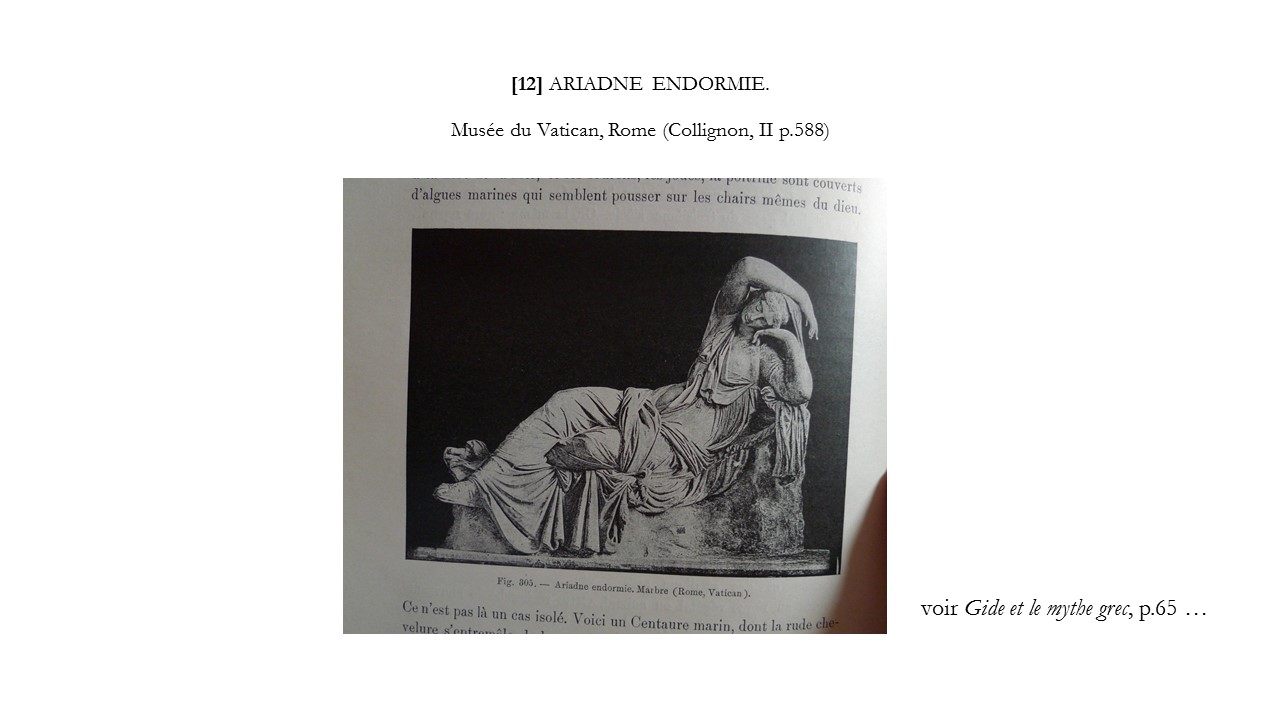

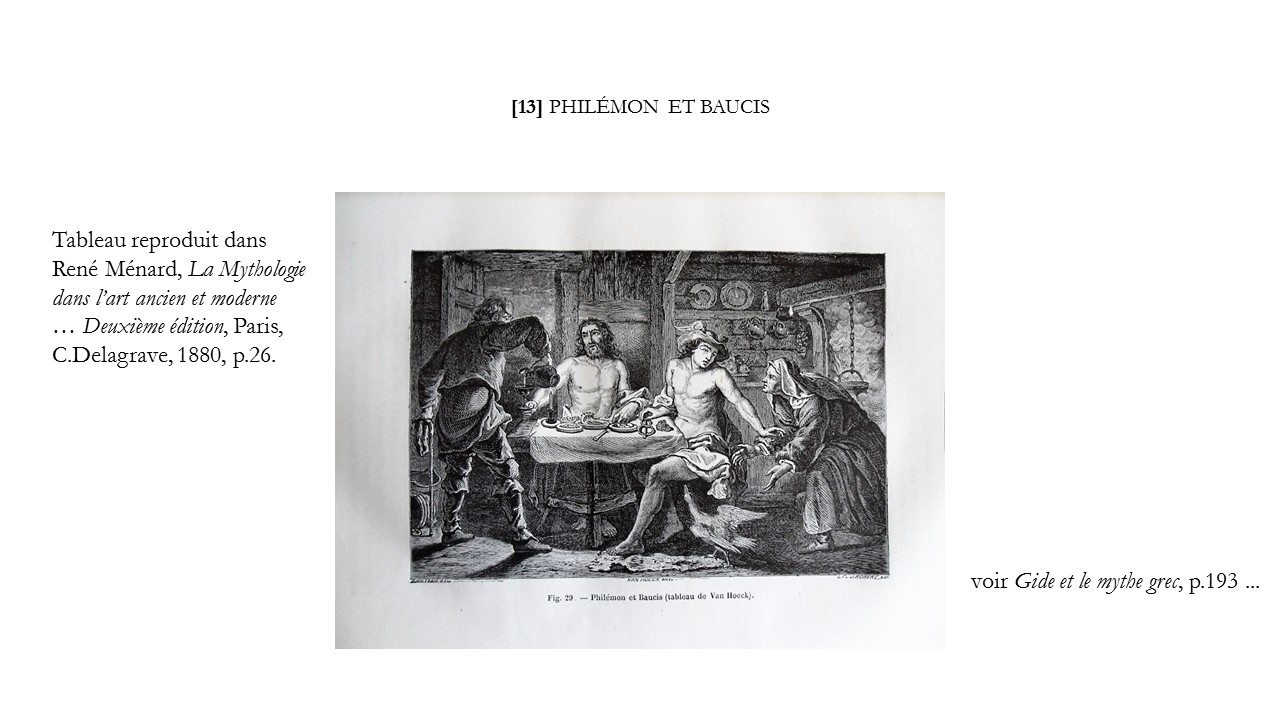

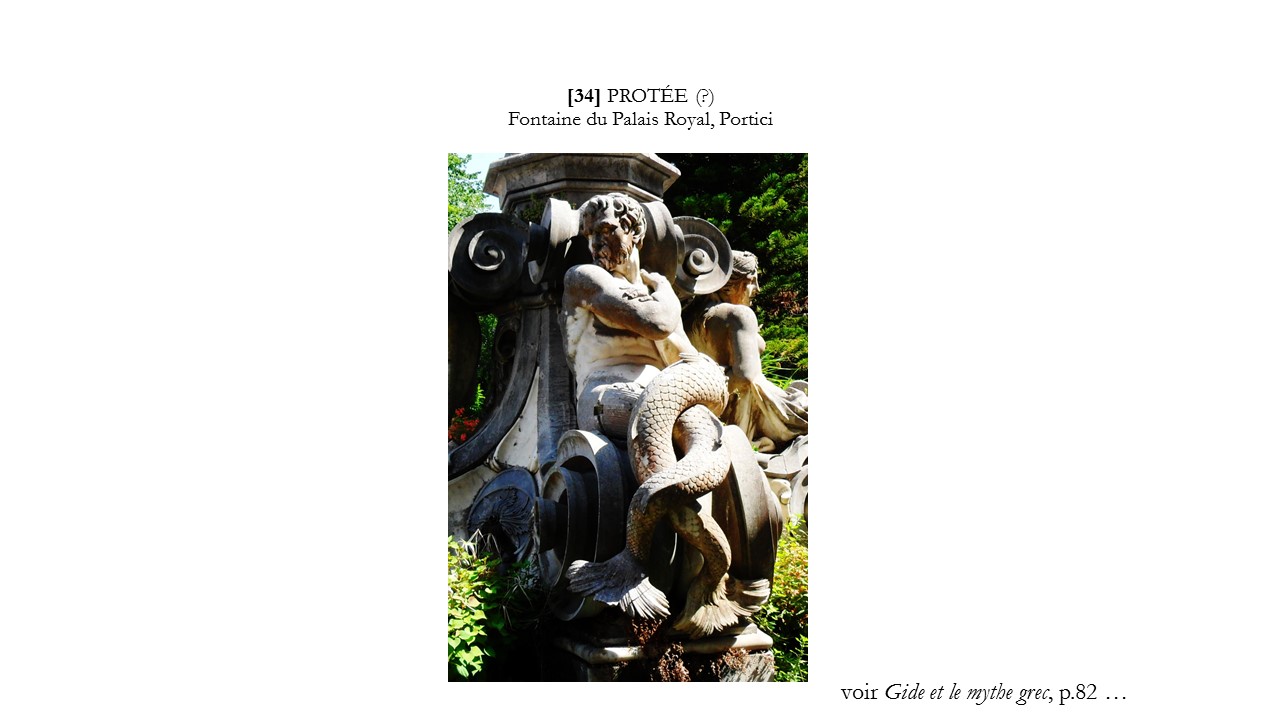

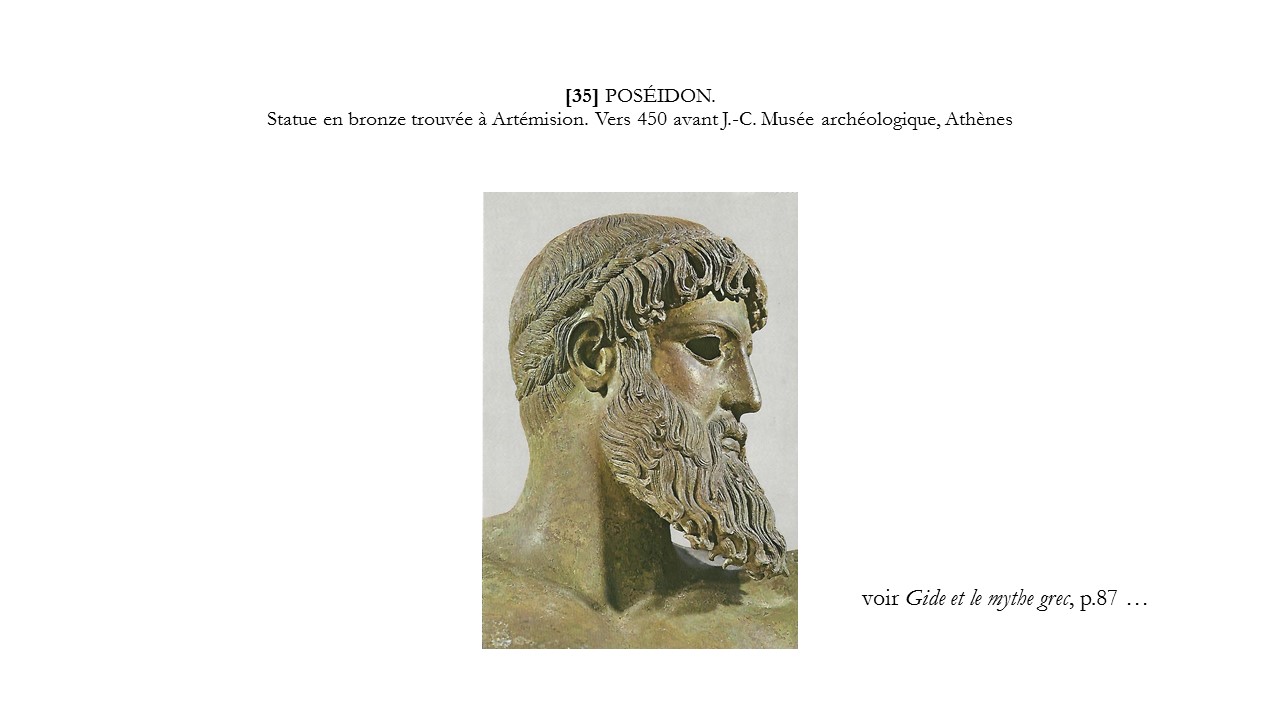

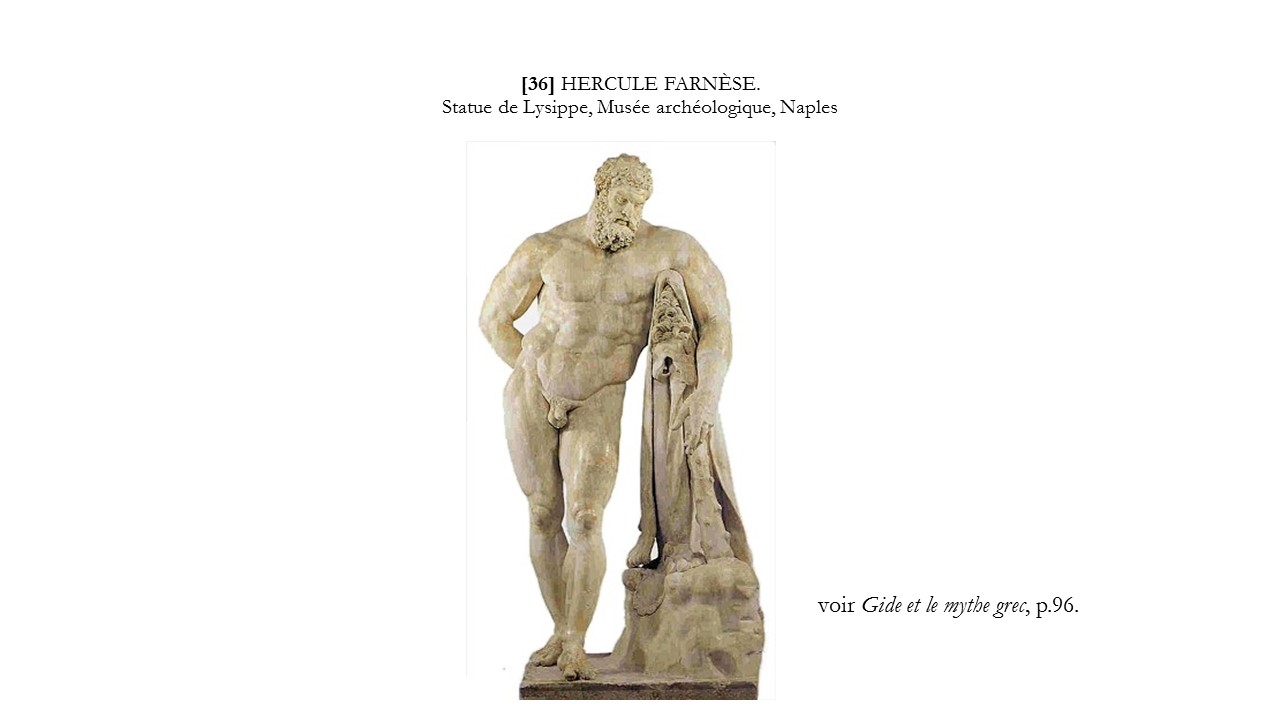

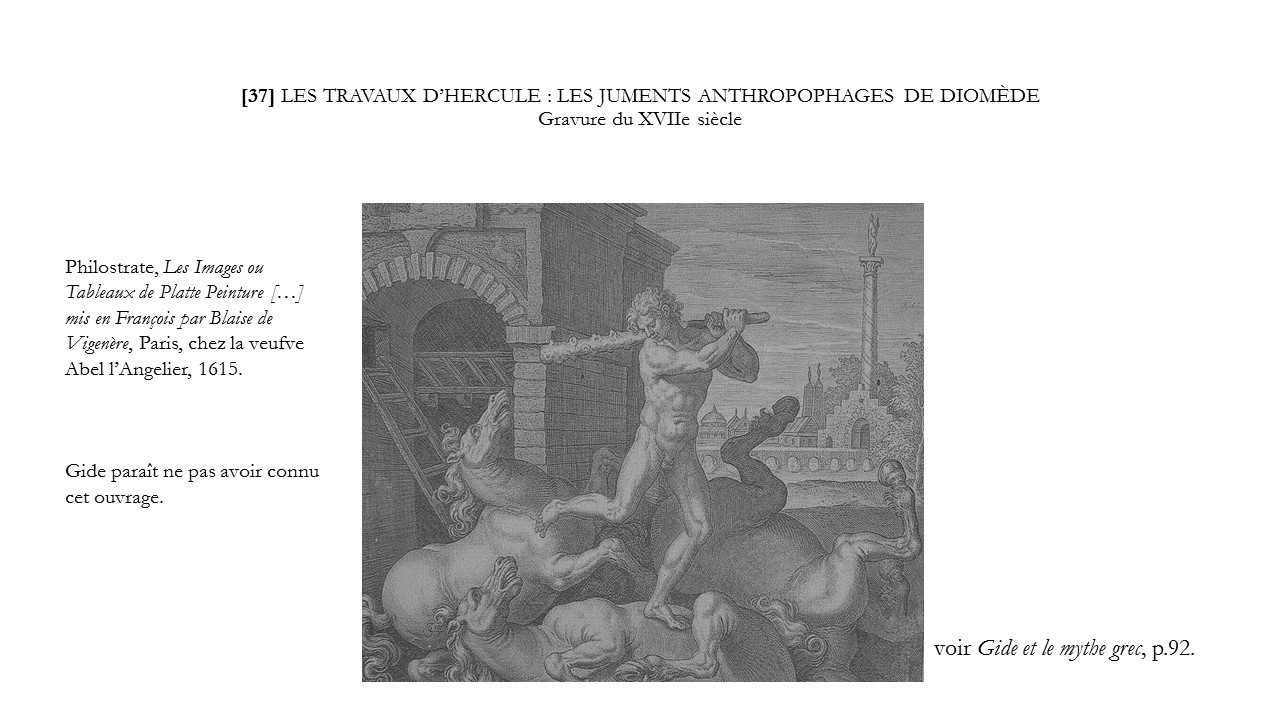

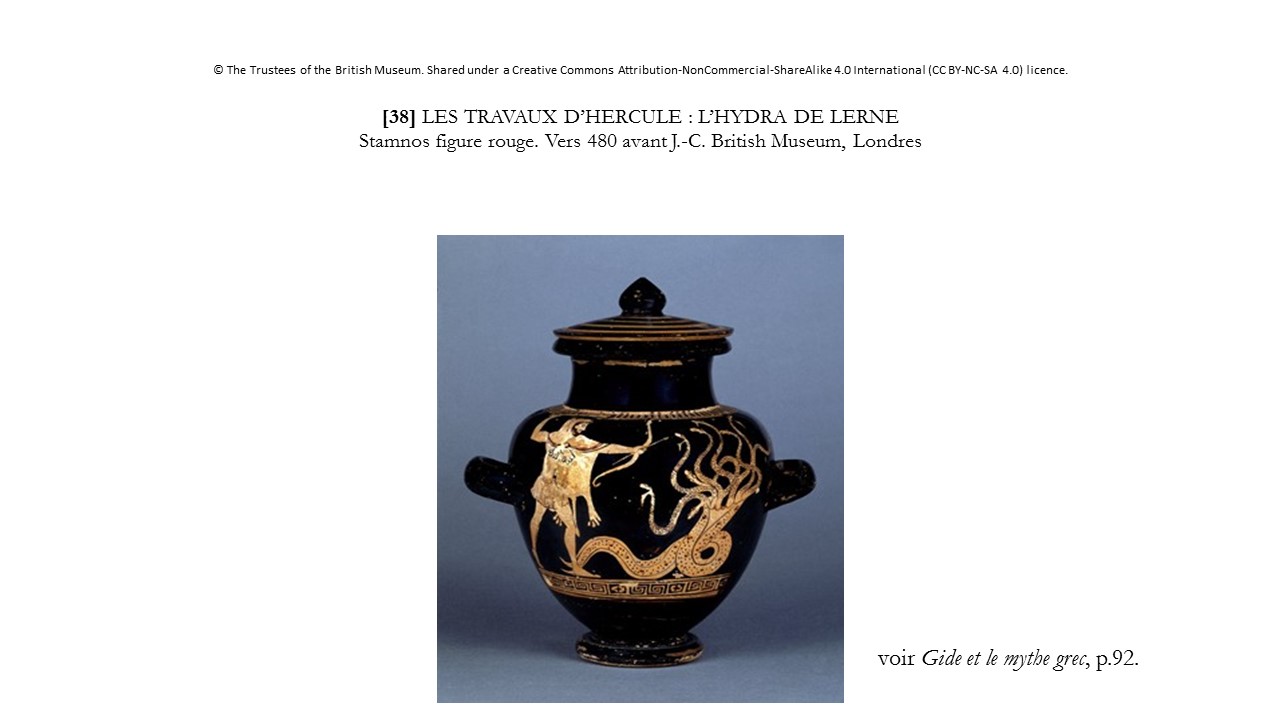

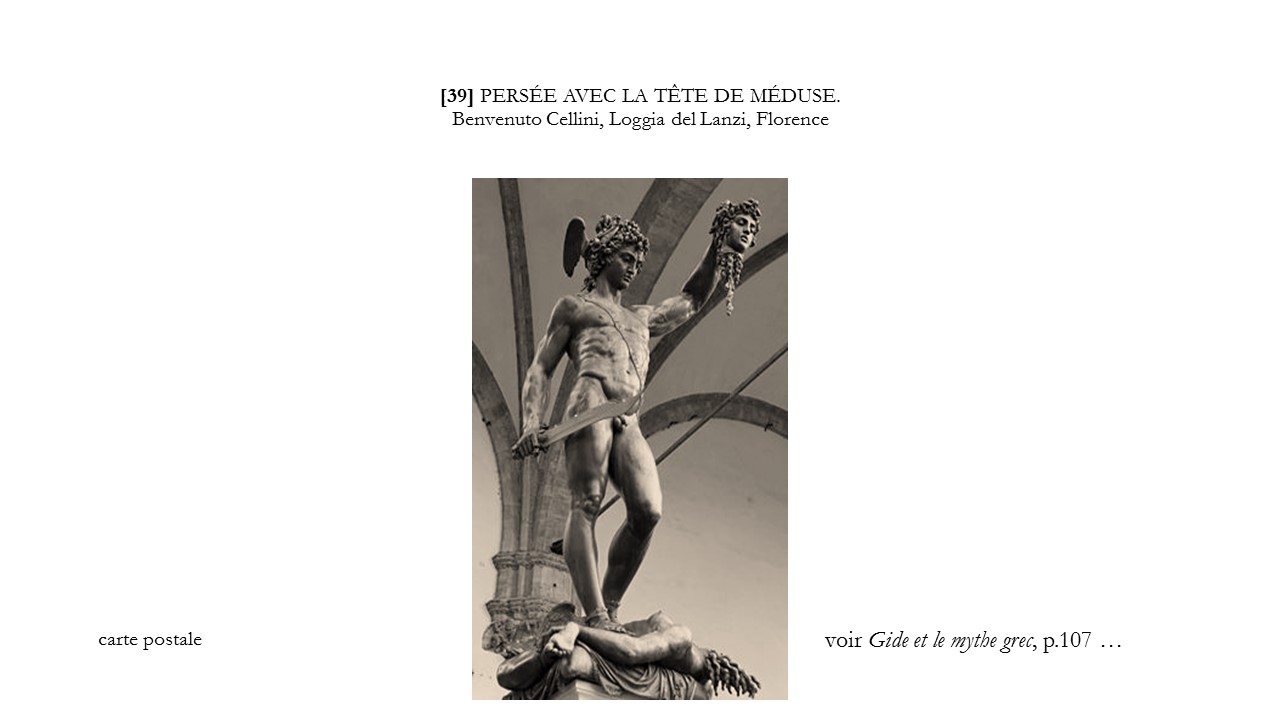

Patrick Pollard, grand spécialiste de l'Antiquité chez Gide (notamment), publie aux éditions Classiques Garnier, dans la collection "Bibliothèque gidienne", un ouvrage consacré aux liens de Gide avec le mythe grec :

Présentation de l'éditeur :

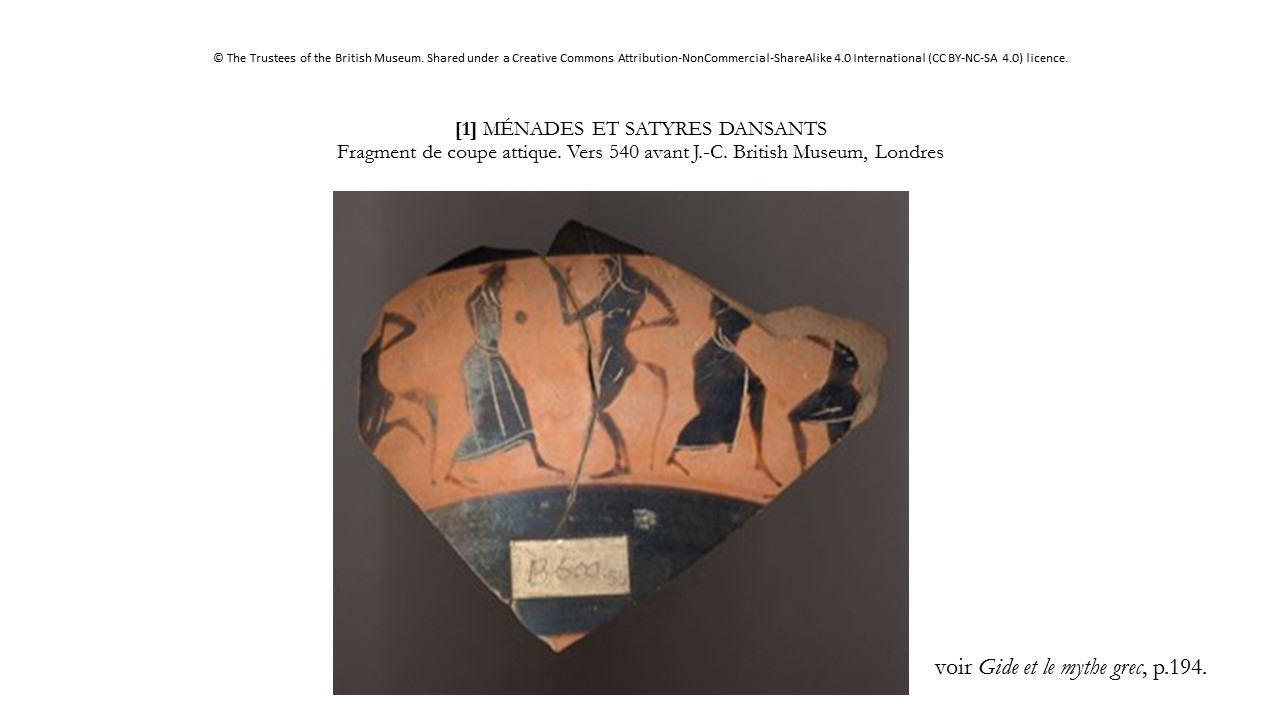

Cette étude, accompagnée de textes qui sont édités avec variantes et notes (Considérations sur la mythologie grecque, Un esprit non prévenu, et des brouillons inédits), présente les connaissances d’André Gide en matière de mythologie et la façon dont il interprète la fable grecque pour le monde moderne.

Pour commander l'ouvrage : voir site de l'éditeur.

Jan.

Plusieurs notices viennent d'être publiées dans le dictionnaire en ligne :

Amyntas (par Diana Lefter)

L'Art Bitraire (par Augustin Voegele)

Bethsabé (par Augustin Voegele)

Les Cahiers d'André Walter (par Pierre Masson)

Les Interviews imaginaires (par Jocelyn Van Tuyl)

Oedipe (par Clara Debard)

L'Oroscope (par Augustin Voegele)

Prétextes et Nouveaux prétextes (par Augustin Voegele)

Le Treizième Arbre (par Augustin Voegele)

Bonne lecture !

Déc.

Frank Lestringant a publié aux éditions Lucie, sous le titre Charles Gide et André, l'oncle et le neveu, un petit ouvrage consacré à la relation entre l'économiste et l'écrivain. Il est possible de le commander directement sur le site de l'éditeur, en cliquant sur ce lien.

Pas de contraste plus flagrant que celui qui oppose Charles à André Gide. L’oncle Charles est un protestant rigoriste, un « coopératiste » de la première heure et un moraliste intransigeant ; le neveu rue dans les brancards et se moque littéralement du monde. C’est de surcroît un libertin qui défie la morale et bafoue par son comportement les liens sacrés de la famille. En vérité, par- delà leur opposition, un certain nombre de traits les rapproche. L’un et l’autre sont dreyfusards, et, plus tard, ils se rendent de gaîté de cœur en U.R.S.S., le premier, dès 1923, pour reconnaître dans les soviets des sociétés de coopérateurs ; le second, treize ans plus tard, à l’été 1936, à l’heure des purges de Staline. Tous deux, malgré leurs divergences radicales, finiront par se comprendre. Professeur émérite à la Sorbonne, Frank Lestringant a publié une quarantaine de livres consacrés notamment à la littérature des voyages de la Renaissance vers le Nouveau Monde, du Brésil à la Floride et au Canada. Il s’est intéressé à la cosmographie et aussi à l’arrière-plan théologique de la controverse géographique à la Renaissance. Il a par ailleurs consacré une biographie à Alfred de Musset.

Nov.

Une nouvelle publication vient enrichir la collection "Bibliothèque gidienne" aux éditions Classiques Garnier :

Ce livre, fait d’articles rédigés au cours de plusieurs décennies, vient éclairer en André Gide le moraliste, le gourou sans doctrine. André Gide écrivit, et vécut, orienté par le souci de ses lecteurs. Il incite à l’autonomie morale, et s’avère étonnamment utile pour notre temps, et pour tout temps.

Sommaire de l'ouvrage :

PREMIÈRE PARTIE

ANDRÉ GIDE ET NOUS

DEUXIÈME PARTIE

GIDE, VUES D’ENSEMBLE

TROISIÈME PARTIE

DE PALUDES À AINSI SOIT-IL

Sep.

André Gide, Les Anthologies du Bulletin des Amis d’André Gide, Tome I – Textes inédits et pages retrouvées

Édition de Pierre Masson

Ce recueil rassemble tous les textes de Gide, inédits ou oubliés dans des revues inaccessibles, que le Bulletin des Amis d’André Gide a publiés en 50 ans d’existence. Ils sont ici présentés en quatre catégories, souvenirs, engagements, essais, fictions, accompagnés de notices détaillées.

Paris, Classiques Garnier, "Bibliothèque gidienne", n° 6, 444 p.

Jui.

Pierre Lachasse, spécialiste d'André Gide et plus largement de l'époque symboliste, vient de publier aux éditions Classiques Garnier, dans la collection « Bibliothèque gidienne », André Gide, une question de décence. Les onze essais réunis dans ce livre étudient quelques pratiques de la poétique gidienne (traitement des genres, ironie narrative, intertextualité) et situent l’écriture de Gide sous le signe de la décence, qui consiste à créer l’équilibre parfait entre la pensée et la forme qui lui convient.

Pour consulter le sommaire ou commander l'ouvrage : cliquer ici.

Jui.

André Gide et l'aphorisme. Du style des idées,

collection « Investigations stylistiques »,

Résumé : Comment comprendre l’omniprésence du style aphoristique chez un auteur soucieux de tenir à distance toute posture de moraliste et, plus encore, toute intention moralisante ? L’étude de l’oeuvre d’André Gide (fictionnelle, critique et personnelle), considérée dans sa spécificité, mais représentative, aussi, d’un style d’époque, permet de dépasser, de trois manières complémentaires, cet apparent paradoxe. Parangon d’un idéal stylistique défini par la concision, la fermeté et la précision, l’aphorisme contribue aussi, comme mise en scène d’une idée générale, à renouveler les genres ; enfin, il reflète et questionne la problématique question du rapport de l’écrivain à la construction d’une position et d’une autorité en littérature.

Pour plus d'informations, voir le site de l'éditeur.

Jui.

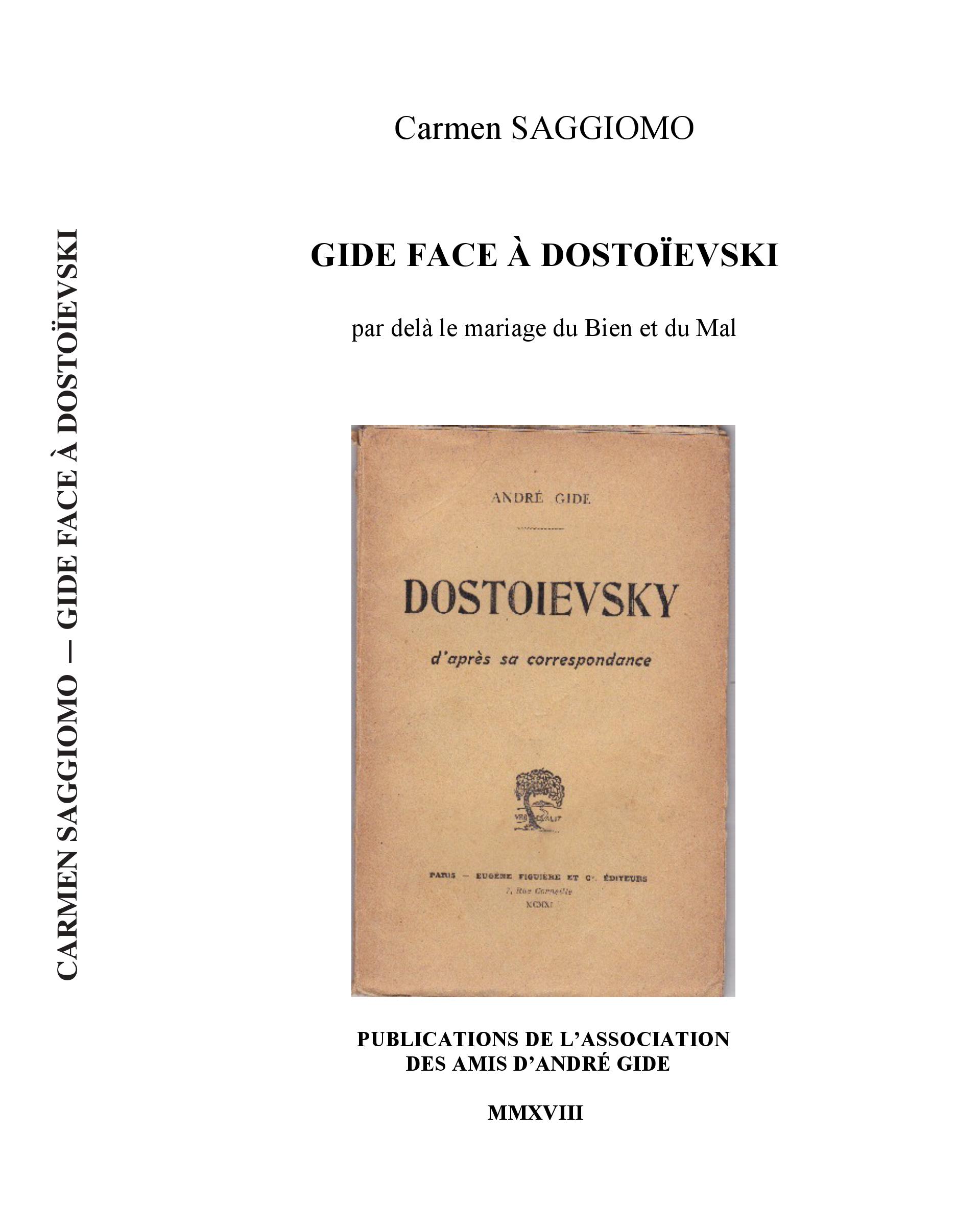

Le livre Gide face à Dostoievski. Par-delà le mariage du Bien et du Mal publié par Carmen Saggiomo effectue une exploration systématique de l'étude qu’André Gide a consacrée à l’écrivain russe Dostoïevski, dans l'ouvrage homonyme publié en 1923 chez Plon à Paris. Il s’agit d’un écrit que Daniel Moutote a défini comme "le chef-d’œuvre critique" de Gide et Eric Marty comme une œuvre de "philosophie de la littérature".

Carmen Saggiomo fait émerger de cette œuvre gidienne trois plans : le théâtre des idées énoncées par les personnages dostoïevskiens ; la fluidité de la pensée de Dostoïevski qui se soumet à ces idées ; la pensée de Gide qui se soumet à celle de Dostoïevski. La recherche ne souhaite pas seulement mettre en lumière le premier et le deuxième plan, mais également éclairer le troisième, en reconstruisant, à travers les idées que Gide sème tout au long de son parcours, sa pensée explicite et implicite, et parfois même inconsciente.

Cette étude, après avoir sondé la méthode critique de Gide et la méthode de composition de Dostoïevski, dégage les nœuds thématiques qui émergent des réflexions du premier et des personnages du second : l’analyse des contradictions entre les passions, la critique épistémologique des mots (observés dans leur incapacité de cueillir la fluidité de la vie), la question anthropologique de la spontanéité, la discussion spéculative des mythes du nihilisme, la comparaison entre Nietzsche et Dostoïevski, la confrontation entre l’esprit critique français et celui de l’âme russe, la question des Nations et du sentiment européen. Il peut ainsi en découler un double effet herméneutique : faire lire Dostoïevski à travers Gide et faire lire Gide à travers Dostoïevski.

Dans ce parcours, les différentes formes du mal, les diverses déclinaisons du nihilisme, les figures distinctes des nihilistes et les multiples typologies de la gratuité sont reconstruites, alors qu’est mise en discussion, entre autres, la durabilité même de la thèse gidienne selon laquelle les idées des personnages dostoïevskiens devraient être considérées comme relatives aux circonstances dans lesquelles elles sont prononcées. D’autres noyaux fondamentaux émergent donc : la question de l’art, le statut de la littérature, la discussion sur les influences entre les auteurs, la comparaison entre l’inspiration et le travail littéraire, la problématique de l’humanisme et de l’antihumanisme. En particulier, à propos de l’interrogation sur le mal, on considère la thèse gidienne selon laquelle il n’y a pas de saints parmi les artistes et il n’y a pas d’artistes parmi les saints, vu que pour Gide la présence du mal est considérée comme inévitable, non seulement dans la création artistique, mais également dans toute expérience humaine. On met également en évidence l'approche analogique avec laquelle, selon la perspective gidienne, Dostoïevski résout le problème du rapport entre l’individualisme et la renonciation à l’individualité, entre le nationalisme et le sentiment cosmopolite, entre l’Evangile interprété selon une sensibilité anarchique et l’Evangile interprété selon une sensibilité bouddhiste.

Ce livre, comme le souligne également Pierre Masson dans sa préface, a un atout singulier : il parvient à identifier un fil d’Ariane afin de permettre au lecteur de se désenchevêtrer du labyrinthe des questions littéraires, psychologiques, éthiques et philosophiques complexes, que Gide, consciemment ou inconsciemment, a semé à travers son œuvre.

Mai.

Enrico Guerini, docteur en littérature française de l'Université de Bologne, vient de publier aux éditions de L'Harmattan L'Aveu homosexuel dans les oeuvres autobiographiques d'André Gide et de Julien Green.

Parution 4 mai 2018 • 244 pages

Présentation de l'éditeur :

Les autobiographies d'André Gide et de Julien Green peuvent être considérées comme de véritables modèles de confession homosexuelle ; mais s'il est vrai que les deux écrivains se mettent à nu dans ces textes, il faut bien reconnaître qu'ils le font de manière très biaisée, à travers de multiples détours. Cet ouvrage propose une analyse de ces stratégies.

Avr.

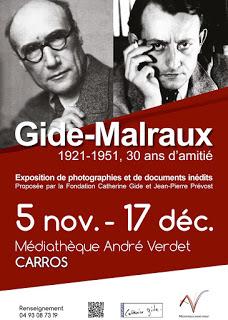

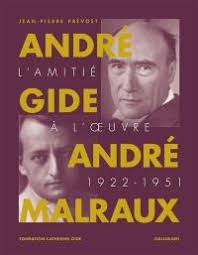

Avant-propos de Peter Schnyder

Coédition Gallimard / Fondation Catherine Gide

Cette amitié littéraire et éditoriale se double au début des années 1930, d’un engagement commun contre le fascisme, dans le sillage du communisme soviétique. Sans adhérer au Parti, André Gide et André Malraux, prix Goncourt 1933, président ensemble les grands congrès antifascistes de 1933 à 1936. L’un et l’autre font le voyage à Moscou ; André Gide prononce l'oraison funèbre pour Maxime Gorki en 1936 sur la Place Rouge, aux côtés de Staline. Mais on connaît la désillusion lucide et sans appel du Retour d’URSS, qui marque chez André Gide la fin de ce compagnonnage ambigu. André Malraux, pour sa part, s’engageant corps et âme dans le combat auprès des Républicains espagnols.

Les deux hommes restent proches au début de l’Occupation ; ils se côtoient sur la Côte d’Azur, avant que Gide ne s'embarque pour l'Afrique du Nord et que Malraux ne s’engage en 1944 dans le combat armé contre l’occupant. Plus espacées jusqu’à la mort d’André Gide en 1951, leurs rencontres – la plupart du temps au Vaneau – restent placées sous le signe d’une chaleureuse amitié, qui n’exclut pas un jugement croisé, et sans complaisance, sur l’évolution et la signification générale de leur œuvre. Littérature, art, morale, politique et histoire : voilà une amitié à l’œuvre.

Cet album, abondamment illustré, réunit de nombreux documents inédits ainsi que la correspondance échangée entre les deux écrivains.