Un Centre dédié à la recherche sur André Gide

Le Centre d’Études Gidiennes a vocation à coordonner l'activité scientifique autour de Gide, diffuser les informations relatives aux manifestations gidiennes et à rendre visibles et accessibles les études qui lui sont consacrées.

Nous trouver

Centre d’études gidiennes Bureau 49, bâtiment A UFR Arts, lettres et langues Université de Lorraine Île du Saulcy F-57045 Metz cedex 01Nous écrire

Stephanie Bertrand Jean-Michel Wittmann

Colloque international André Gide et les femmes

Les jeudi 10 et vendredi 11 novembre 2022 à la Maison de la littérature de Québec

La question de l’identité sexuelle occupe une place centrale dans l’œuvre d’André Gide, dont la vocation artistique est née du sentiment de n’être « pas pareil aux autres ». Dans une société qui condamnait l’homosexualité au nom de la morale comme de l’hygiène sociale, une telle quête d’identité ne pouvait passer que par une remise en question méthodique, d’abord secrète, ensuite explicite, du discours social de l’époque, qui dépasse d’ailleurs le cadre de cette œuvre. Une telle entreprise critique impliquait en effet pour Gide une réévaluation complète des normes et des représentations de l’époque. En sapant les fondements de la domination liée à l’orientation sexuelle, elle prend du même coup une valeur à la fois plus générale et plus radicale : elle interroge aussi la représentation de la femme comme son statut dans la société, d’abord indirectement, puis frontalement, avec la trilogie de L’École des femmes.

Des Cahiers d’André Walter, œuvre de jeunesse écrite pour convaincre « Emmanuèle » (sa cousine Madeleine) de l’épouser, à Et nunc manet in te, en passant par Isabelle et la trilogie de L’École des femmes, la figure féminine est en tout cas omniprésente, quel que soit le genre pratiqué. Trop souvent et trop rapidement ramenée à la problématique notation du Journal (« Les plus belles figures de femmes que j’ai connues sont résignées », écrit-il en 1907), la représentation gidienne de la femme est cependant plus complexe que ne peut le laisser penser une première lecture de son œuvre : sans échapper ni à l’idéalisation (en particulier dans les œuvres de jeunesse), ni à la caricature (par exemple dans les pièces de théâtre), la représentation de la femme gagne en densité et en ambivalence, au fur et à mesure que se développe l’entreprise gidienne de falsification des valeurs et de remise en question des normes morales et sexuelles de son temps, peut-être aussi en raison de l’influence exercée sur Gide par un certain nombre de femmes de son entourage avec lesquelles il a pu nouer des relations profondes et complexes (la Petite Dame, Elizabeth Van Rysselberghe, Dorothy Bussy, puis Catherine Gide, notamment). Bien plus, des personnages comme Angèle (des Lettres), Marguerite (dans Les Faux-Monnayeurs) ou Geneviève (dans le récit éponyme) ont pu amener la critique, parfois à la suite de l’écrivain lui-même, à considérer qu’il existait un féminisme gidien.

Diverses perspectives s’offrent ainsi à notre investigation des rapports gidiens avec les femmes (personnages, amies, écrivaines) :

- Formes et enjeux de la représentation de la femme dans l’œuvre de Gide

Comment Gide représente-t-il la femme, dans ses fictions en particulier ? Dans quelle mesure sa représentation du féminin reprend-elle certaines traditions littéraires (notamment l’idéalisation voire la sacralisation de la femme), et pourquoi ? Ses représentations reposent-elles sur l’idée d’une certaine « nature féminine » ou tiennent-elles compte de la singularité des êtres représentés ? Peut-on parler de « types féminins », voire d’« éternel féminin » chez Gide ? Une attention particulière pourra être accordée à la représentation du discours féminin : comment Gide restitue-t-il et représente-t-il la parole des femmes ? Il s’agira de s’intéresser tant aux dispositifs narratifs qu’au style des discours féminins. Gide différencie-t-il le discours en fonction du genre ? Pour le dire autrement, peut-on considérer qu’il existe un « parler féminin » dans l’œuvre de Gide ?

- L’évolution de la place de la femme dans l’œuvre de Gide

Comment évolue la place occupée par la figure féminine, des premières œuvres aux dernières ? À quoi cette évolution tient-elle ? Bien plus, comment Gide modèle-t-il, au fil de l’écriture de chaque œuvre, la place de la femme ? Les études génétiques susceptibles d’éclairer le devenir des personnages féminins sont particulièrement bienvenues.

- Les liens de Gide avec les écrivaines (antérieures ou contemporaines)

Si les écrivains ont souvent regardé avec méfiance les écrivaines de leur temps (l’on pense aux propos mesquins tenus par Flaubert et Nietzsche, par exemple, à l’encontre de George Sand, considérée comme une « vache à écrire »), qu’en est-il de Gide ? Lit-il, critique-t-il l’écriture féminine ? Dans quelle mesure sa lecture de Mme de Staël, de Marie Bashkirtseff, ou d’Emily Dickinson est-elle marquée au sceau du genre ? Inversement, quel regard et quel discours posent sur Gide et son œuvre les écrivaines qui lui sont contemporaines ? Quelle place occupe-t-il dans les projets littéraires des écrivaines de l’époque ? Est-il évoqué comme une référence en regard d’un projet d’écriture féminin ?

- Gide et la conscience féministe de son temps

Quel regard Gide porte-t-il sur les débats féministes qui agitent son temps, en France (l’on pense ici à la première vague féministe, qui revendique le droit de vote, mais aussi de meilleures conditions de travail et d’éducation pour les femmes et les filles dès la fin du XIXe siècle) comme à l’étranger (au-delà de l’influence exercée par la fréquentation des Strachey en Angleterre) ? Comment accueille-t-il les premières œuvres féministes ?

Date limite pour l’envoi des propositions (250-300 mots) : vendredi 31 décembre 2021. Nous vous remercions de faire parvenir vos propositions de communication avec une notice biobibliographique (100 mots) aux trois membres du comité organisateur : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. et Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Bibliographie indicative

Fawcett Peter, « “Le portrait de cette âme de femme” : Alissa dans La Porte étroite », in Lectures d'André Gide. Hommage à Claude Martin, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1994, p. 95-108.

Goulet Alain, « Le corps fantasmé de la femme dans les fictions gidiennes », in R. Behrens, R. Galle (éds.), Menschengestalten : Zur Kodierung des Kreatürlichen im modernen Roman, Würzburg, Königshausen und Neumann, 1995, p. 71-82.

Lanoix Francine, Le Rôle de la femme dans les œuvres de jeunesse d’André Gide, mémoire de maîtrise, Université Mc Gill, 1970.

Legrand Justine, « André Gide : un des pères fondateurs des études de genre ? », Actes du congrès « Études de genre à l’ère de la mondialisation », Bucarest, Roumanie, juin 2011, Addleton Academic Publisher, novembre 2011.

Marty Éric, « L’École des femmes », in Texte, Théâtralité, Mélanges offerts à Jean Claude, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2000.

Sagaert Martine, « Femmes-féminisme », in P. Masson et J.-M. Wittmann (éds.), Dictionnaire Gide, Paris, Classiques Garnier, 2011, p. 155-156.

Sagaert Martine, « L’Écrivain, la mère et le malin » [sur Les Faux-Monnayeurs d’André Gide], Bulletin des Amis d’André Gide, n° 98, avril 1993, p. 163-188.

Van den Berkhof van Kockenger Christine, Les Personnages féminins dans l’œuvre romanesque d’André Gide, mémoire de maîtrise, Université Mc Gill, Montréal, 1979.

Wittmann Jean-Michel, « De l’individualisme au féminisme : la question de la minorité dans la trilogie de L’École des femmes », in J.-M. Wittmann (éd.), Gide ou l’identité en question, actes du colloque international de Metz (Université de Lorraine, mai 2015), Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 185-196.

Comité organisateur

En France :

Stéphanie Bertrand (Université de Lorraine)

Au Canada :

Patrick Bergeron (Université du Nouveau-Brunswick)

François Ouellet (Université du Québec à Chicoutimi)

Comité scientifique

Hélène Baty-Delalande, maître de conférences, Université Paris 7

Patrick Bergeron, professeur, Université du Nouveau-Brunswick

Stéphanie Bertrand, maître de conférences, Université de Lorraine

Pierre Masson, professeur émérite, Université de Nantes

François Ouellet, professeur, Université du Québec à Chicoutimi

Martine Sagaert, professeure émérite, Université de Toulon

Peter Schnyder, professeur émérite, Université de Haute-Alsace

Jocelyn Van Tuyl, professeur, New College of Florida, Sarasota

Jean-Michel Wittmann, professeur, Université de Lorraine

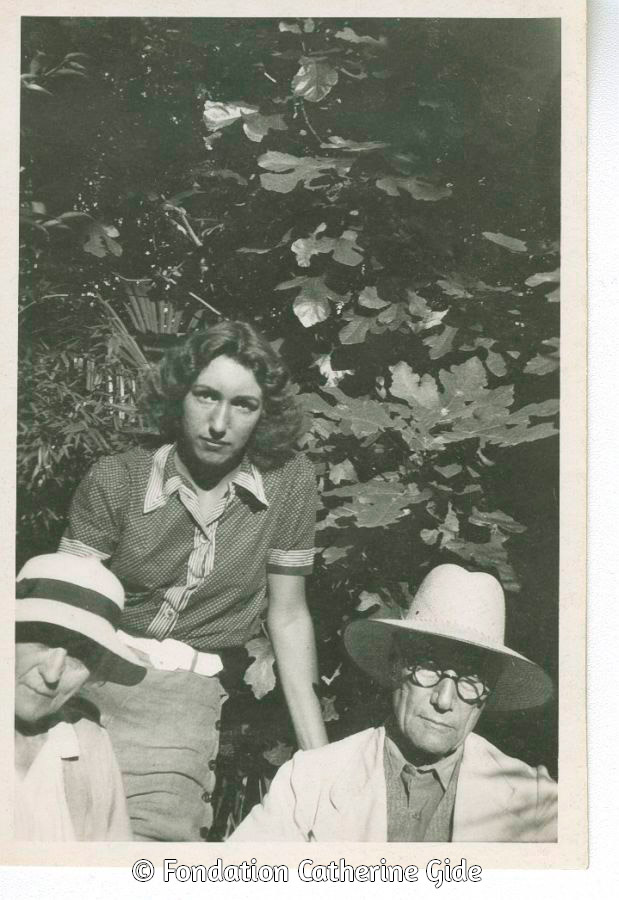

André Gide, Catherine Gide et Maria Van Rysselberghe à La Croix Valmer, 1941

Le projet RAGS en quelques mots

La Fondation des Treilles, en partenariat avec la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, la Fondation Catherine Gide et la BNF a mis en place depuis le début de l’année 2016 un projet de mise en réseau des archives autour d’André Gide, dont la première ambition est de rendre visible, à travers une cartographie, les différentes ressources disponibles autour d’André Gide dans le monde. Le point de départ de cette réflexion repose sur un constat : celui de la difficulté rencontrée par les chercheurs à localiser les fonds et archives nécessaires à leurs recherches, et ce, malgré les ressources offertes par Internet. C’est le cas du corpus d’archives gidiennes, particulièrement dispersé. L’objectif est donc d’offrir au chercheur un outil lui permettant de repérer plus aisément l’ensemble des fonds disponibles autour de Gide, et en particulier ceux qui ne sont pas visibles sur les catalogues de recherches comme le CCFR (catalogue collectif de France). Il peut s’agir de fonds détenus par des institutions publiques ou privées, mais aussi par des collectionneurs, si toutefois ils sont d’accord pour autoriser les chercheurs à prendre connaissance de ces documents par la suite.

Quel bilan ?

Sollicités en décembre 2017, les spécialistes de Gide ont apporté des éclairages précieux pour localiser les archives gidiennes. Plusieurs grandes institutions ont accepté de communiquer l’inventaire de leurs archives, comme le Centre Culturel de Cerisy, qui détient un important massif d’archives gidiennes. Des déplacements dans d’autres institutions comme l’IMEC ont également permis d’établir un inventaire des documents relatifs à Gide déposés dans les différents fonds. Contacts ont été pris avec différentes institutions, musées ou bibliothèques, en Europe et à l’international. De nombreuses archives ont ainsi été localisées en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, aux Etats-Unis, en Angleterre. Des archives gidiennes ont également pu être localisées en Russie (Archives de l’Académie des sciences) et en Italie (Fondazione Primo Conti). Enfin, contact a été pris avec deux collectionneurs privés, qui ont accepté d’ouvrir leurs collections aux chercheurs. L’année a également été consacrée à la mise en place d’une méthodologie et à l’élaboration d’un modèle de notice permettant de décrire les documents de la manière la plus efficace possible. Des mises en ligne de nos premiers résultats devraient être très prochainement disponibles sur notre site.

Quelles perspectives ?

Ces premières avancées ont également permis de faire émerger certains points aveugles, pour lesquels l’aide des spécialistes nous serait précieuse. Ainsi, seule une institution a été localisée en Allemagne (les archives de Marbach), ce qui, au vu des contacts de Gide avec l’Allemagne, nous semble peu et laisse imaginer la possibilité d’autres institutions restées invisibles. Aucun document n’a été localisé en Asie, en Afrique ni en Amérique du Sud (à part les photocopies de six lettres écrites par Gide à Victoria Ocampo et conservées à la villa Ocampo, à Buenos Aires) : aucune piste n’a été évoquée à ce sujet, mais peut-être s’agit-il d’un manque. Enfin, nous cherchons toujours à entrer en relation avec des collectionneurs privés favorables à l’idée d’ouvrir leurs collections aux chercheurs (avec mise en place d’un document formalisant les conditions d’accès aux archives), part qui demeure certainement la plus délicate de ce travail.

Camille Koskas coordonne le projet RAGS

L’équipe est donc évidemment preneuse des pistes que les spécialistes de Gide pourraient suggérer afin de localiser le plus de documents qu’il est possible. D’autre part, la Fondation des Treilles entend aussi associer étroitement les chercheurs au projet, afin de mettre en place un outil qui peut les servir au mieux. Nous sommes évidemment tout à fait prêts à tenir les chercheurs intéressés au courant des avancées du projet. Si vous disposez d’informations ou de suggestions susceptibles de nous aider et que vous souhaitez les partager, merci beaucoup d’écrire à Camille Koskas à l’adresse suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Toute l’équipe du projet vous remercie bien chaleureusement de l’aide que vous pourrez lui apporter.

Vous trouverez ici un appel à candidature pour un postdoctorat en recherches gidiennes à l'Université de Haute-Alsace.

Titre requis : Doctorat ès lettres, avoir effectué des recherches sur l’œuvre de Gide.

Début de l’engagement : 1er septembre 2018.

Le support est d’un an et renouvelable une fois.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser, avant le 25 juin 2018, une lettre de motivation, un CV complet et une bibliographie par courriel à :

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

L’audition des candidat(e)s retenu(e)s est prévue fin juin 2018.

Paola Codazzi et Peter Schnyder organisent, du 14 au 16 mars 2019, à Paris, un colloque consacré à l'écriture épistolaire de Gide - la plus importante, au moins quantitativement, du XXe siècle. Ce colloque international et pluridisciplinaire est organisé à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de l’auteur (1869-2019).

L'argumentaire est disponible ici.

Les propositions de communication (nom, prénom, adresse postale et courriel, statut, institution, titre de travail, bref argumentaire - 300 mots environ) sont à envoyer avant le 15 juillet 2018 à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..